De caballos y hombres y Apocalipsis

Relinchos en torno a la muerte del cine-mundo

0. Notas para una hipología cinematográfica

¿Qué es un caballo? ¿Qué es el caballo? ¿Quién es el caballo? Podríamos decir, citando a Gertrud Stein: un caballo es un caballo es un caballo…, o poniéndonos platónicos, que el caballo es una idea-matriz de la que provienen todos los caballos, o tan solo asegurar: caballo es quien piensa que es caballo. Pienso (que soy caballo), luego soy (caballo). “La autocomplacencia de la pregunta sobre el qué y el quién es insuperable. ¿Se confrontaría a otras especies con estas preguntas? ¿Se preguntaría: qué es un caballo, o sea, si habría hipología filosófica? ¿O a la manera de Kierkegaard, quién eres tú, caballo? ¿Habría escrito Scheler, que como se sabe escribió el libro La posición del hombre en el cosmos, otro titulado La posición del caballo en el cosmos?” (1)↓

El origen de la proyección del caballo en antiguas cavernas está datado varios miles de años antes de que el tiempo antropomórfico comenzara a girar. En ese tiempo fuera del tiempo, el hombre primitivo realizó la figura del primer caballo sobre las paredes pétreas de las cuevas de Lascaux y Chauvet, esta última filmada por Werner Herzog en su película en 3D La cueva de los sueños olvidados (Cave of Forgotten Dreams, 2010) En estas primerísimas representaciones de la figura de un caballo podemos percibir el momento originario: el registro de la figura, el cuerpo, la línea y el movimiento, desprendidos de cualquier carga simbólica o ideal. Trasunto de un hechizo o encantamiento, la imagen del primer caballo, producida 32000 años a.C., nos remite asimismo a las primeras imágenes hípicas subvencionadas por el cine primitivo, aquellas de Muybridge en que observamos la descomposición del movimiento del animal, con interés científico y observacional. Sobre la pared, el caballo cobra vida, en un imaginado y originario cinematógrafo; proyectado en la pantalla, la vida del caballo es registrada, se cobra.

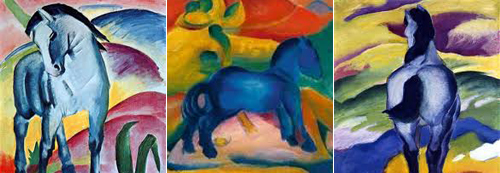

Caballo, entrada en el Índice Epilogal del Quousque tandem…!, de Jorge Oteiza: “La historia parece que no la pueden hacer más que los pueblos agresivos. Parece que todo viene del Mediterráneo. (…) Si no nos recordamos nosotros, no nos nombra nadie.” Y Franz Marc, cofundador de El Jinete Azul, concluye: “puesto que tan solo de nosotros, de nuestra voluntad luminosa depende el radiante destino.” (2)↓

(“Entre paréntesis: estos pensamientos no han nacido en el taller de la modernidad, tan evocado, sino sobre la silla de montar y en medio del fragor de la artillería.”)

1. Apocalipsis hípico

El caballo viejo.

Un caballo viejo fue vendido para tirar en un molino. Enganchado a la rueda dijo lamentándose: “¡De qué carreras a qué vueltas he llegado!”.

Nadie se envanezca demasiado con el poder de su juventud o de su fama, pues la vejez consumió a muchos en medio de fatigas. (3)↓

El año 2011 fue prolijo en historias de corte apocalíptico, siendo las de Von Trier, Malick, Nichols y Ferrara las más comentadas. La (supuestamente) última película del húngaro Belà Tarr se insertaba certeramente en la temática, poniendo en escena un fin del mundo que se producía siguiendo un ritmo delicuescente, como si Tarr hubiera querido escribir el tercer volumen de la mamotrética obra de Oswald Spengler. Pero, lo que nos interesa a nosotros no es solo la puesta en forma del Apocalipsis y la extinción, sino que este estaba encarnado principalmente en la figura de un caballo. El caballo de Turín (A Torinói ló, codirigida con Ágnes Hranitzky) quiere jugar con aquella leyenda acerca del filósofo Nietzsche, quien se habría postrado a los pies de un animal golpeado y, abrazándolo y lloriqueando en su cuello, le habría dicho que la culpa no era suya, sino de Descartes. Ya se sabe: Pienso (que soy caballo), luego soy (caballo). El realizador húngaro sigue los pasos de este cuadrúpedo implume que lo dirigen hasta la oscuridad más absoluta y el fin de todos los relatos (sin duda, el cinematográfico, materializado gracias a la luz: en el film, es el fin de esta lo que representa el fin del mundo). Cineasta especializado en la zoología cinematográfica, donde caben vacas, perros, gatos, arañas, cerdos, patos y hasta ballenas, la de Tarr parece seguir la tradición kafkiana de la alegoría y metáfora entre el animal y el hombre, aun cuando al autor checo lo que más le apasionara fueran la entomología y los roedores.

El caballo de Tarr no muere tan solo, sino que, aquejado del complejo de Bartleby (como el propio realizador), se deja morir de inanición. Puesta en escena de la voluntad de Apocalipsis, letanía acerca de la situación escatológica rodada como un ritual de defunción, la obra de Tarr sostiene que el fin del mundo ya ha ocurrido. Frente a este caballo moribundo, otro film del mismo año y procedente de otro mundo, pone en escena el devenir de un caballo, pero en esta ocasión sin Apocalipsis de por medio. El War Horse de Steven Spielberg es, muy al contrario, la evidencia de una resistencia, de un “continuará” que remite menos a la Modernidad de Baudelaire (Il faut continuer…) que a la Modernidad® de Nike (Just do it…). Como el Tiburón (Jaws, 1975) del mismo director, el caballo belicoso es un ejemplo de resiliencia descomunal, de continuación metronómica de lo mismo, siempre hacia delante. En un guión que es como si el rifle de Winchester 73 (1950) de Anthony Mann se transfigurara en cuadrúpedo, pasando de mano en mano y desvelando en ese tránsito una parte de la historia que funciona como una metonimia, así, el caballo avanza a través de una guerra sin sangre y disneyficada, dejándose montar por soldados y niños (los arquetipos del cine de Spielberg: los soldados del ayer y el mañana), y legitimando las relaciones entrambas figuras. El lugar del caballo sigue siendo bajo el coxis de un soldado u emperador, Bonaparte, Spielberg o cualquier otro.

El caballo de Spielberg no ve ningún Apocalipsis, no ve en absoluto ninguna situación escatológica, sino sin más y sencillamente, la misma guerra de siempre, el mismo y sempiterno conflicto. ¿Por qué? Teniendo en cuenta la certeza cuasicientífica, ¿a qué se debería este olvido de Spielberg, o al menos, esta ignorancia, y con él el de (casi) toda la producción hollywoodiense? Si la muerte voluntaria del caballo de Tarr es una reacción al estado de cosas, ¿qué significa la acción del caballo de Spielberg?

O, en otras palabras, si el ojo del caballo de Tarr, caballo moribundo empero visionario, solo vislumbra la obscura negritud, ¿qué es lo que ve el ojo del caballo de Spielberg, caballo viejuno y cegarruto pero que sigue avanzando entre hipidos, donde podemos vislumbrar nítidamente reflejada la figura de una niña, que es más como una catarata zonular? Y viendo tales cosas, acabamientos del mundo u olvidos de la realidad del mundo, ¿cómo reaccionamos nosotros, si es que reaccionamos? “Y (si no), ¿por qué no reaccionamos? ¿Por valor? ¿Por estoicismo? ¿Valor?, dice una expresión molúsica, ¡Falta de fantasía! Por falta de fantasía. Porque somos ciegos respecto al Apocalipsis.” (4)↓

2. Apocatástasis hípica

El caballo y el burro

Un hombre tenía un caballo y un burro. Mientras marchaban por un camino dijo el burro al caballo: “Lleva parte de mi carga, si quieres que yo sea salvo”. Este no le hizo caso; el burro cayó por la fatiga y murió. El amo trasladó toda la carga al caballo, incluso la propia piel del burro, y el caballo, lamentándose, gritaba: “¡Ay de mí, desdichado!, pues por no haber querido llevar una carga pequeña, he aquí que la llevo toda, incluso su piel”.

La fábula muestra que, si los grandes se asocian con los pequeños, unos y otros se salvarán en la vida. (5)↓

El caballo no existe, es un síntoma del hombre. Ya no hay caballos. Ya no hay hombres. ¡Es la cinematografía, burro!

Se entiende que la oposición caballo visionario vs. caballo ciego es aquella vetusta diferenciación entre cine y cinematógrafo que sostuvieran Edgar Morin o José Val del Omar allá en los años cincuenta, definiéndola como “la metamorfosis del cinematógrafo en cine”. Grandes y pequeños artífices del cine, opuestos dialécticamente quizás por última vez. Solo quizás.

También sintomático es que el aluvión de filmes de corte escatológico apareciera en redor de ese acontecimiento que, a rebufo de las creencias de una civilización fenecta, se conoce como “2012”. Y no tanto por la querencia finalista que, siguiendo a los mayas, artefacta cosas como el 2012 (2009) de Roland Emmerich, sino por aquel anuncio del cineasta experimental Peter Kubelka de que el cine muere en el año 2012, a lo que se aduce la total digitalización de las salas (caso por vez primera ocurrido ya de facto en Noruega) y la quema pública de los proyectores de 35mm. La extinción del caballo funciona, a todas luces, como una metonimia de la extinción del cine, una vez más. ¿Una vez más? Desde luego: el cine ya murió en 1929, y volvió a hacerlo en 1963, como es sabido por todos, siguiendo la línea que Carlos Losilla dibuja acertadamente como “el mito de la muerte del cine y la invención de la modernidad.”

En 1966, Robert Bresson (el tercer Gran Adalid del Cinematógrafo) y Andrei Tarkovsky (quien ubicara nueve filmes de Bresson en su Top10) realizan sendas obras en las cuales el papel del caballo (o su degenerada figura: el burro) es más que trascendente. Al azar de Baltasar (Au hasard Balthazar) y Andrei Rublev nos muestran ambos animales en un proceso de decadencia y desaparición que leemos como metáforas de un contexto histórico y cinematográfico. Caballo y burro, dos naturalezas definitivamente domesticadas -superadas-, se nos presentan como signos de una caída que fácilmente podemos interpretar como un descenso a los infiernos o un hundimiento en el pozo, según la enferma modernidad se sitúe originalmente en Dante o en Poe. El periplo del burro Baltasar, sin duda el mejor modelo que Bresson tuviera jamás, es un más que trágico tránsito hacia la muerte ineludible. Podemos ver en su rostro (sí, una faz reconocible) la humanidad (escondida naturaleza) que le falta al mundo circundante: un ojo -ciego o visionario- sin “fuerza eyaculatoria”. Al azar de Baltasar es la puesta en escena de la victoria de la muerte sobre una segunda naturaleza que ya había devorado a una primera, y que yace sin vida en el último plano, señero e inmóvil. Tarkovsky, por su parte, siempre ha jugado con la idea pansofista de una vuelta a la naturaleza primera. De creerle, habríamos de afirmar que “en ninguna de sus películas se simboliza algo”, pero sabemos que la saba, esa “roña impenetrable que lo cubre todo” y que aparece en Stalker (1979) o en Nostalgia (Nostalghia, 1983) bajo la forma del verde follaje que viste las ruinas de una civilización pretérita, indica un pensamiento que, de ser honestos, no deberíamos definir como “apocalíptico”, sino como “apocatastásico”. Baltasar, el burro, es una “forma que parece una idea”: la forma de un cadáver que señala una muerte solitaria. Los caballos de Tarkovsky, negros como el interior de un cuerpo, son “formas que piensan”: naturalezas que, en su estar-ahí, se nos aparecen henchidas de simbolismo. En Andrei Rublev (1966), en dos momentos especialmente significativos (el vuelo del globo y la invasión al templo), el caballo de piel de obsidiana dará la vuelta sobre sí.

Entre la primera y la segunda caídas hay grandes diferencias, como puede suponerse. [nótese que el orden de las caídas está invertido en el vídeo de Youtube que acompaña estas líneas]. El primer caballo es un animal domesticado, ese cuadrúpedo implume que representa la segunda naturaleza aristotélica. Su caída significa la destrucción del templo y con él de lo sacro: la primera naturaleza, en Tarkovsky. El segundo caballo, sin bridas ni bozal, sin dueño: fácilmente, vemos en él la imagen idílica y platónica de la caballeidad. En este caballo, Tarkovsky deposita unas esperanzas que, interpretadas a la luz de una mística cristiana, nos atrevemos a caracterizar como una profecía de la Apocatástasis: no un fin de la historia (del cine), sino el fin de una revolución (en el cine). Así resulta si tomamos el concepto de apocatástasis procedente de Orígenes de Alejandría, a saber, restauración de todos en la unidad de Dios, en la aplicación que de él dieran los astrofísicos modernos: fin de la revolución de un orbe celeste. O, como el propio Tarkovsky definiría su film Andrei Rublev, “el modelo tradicional de retorno al propio círculo.” El arte de la dialéctica, o el arte de darse la vuelta.

3. ¿Elegía?

La naturaleza que le habla a la cámara no es la misma que le habla a nuestros ojos.

Walter Benjamin

Vamos a ponernos fordianos. Ya se sabe: historia o leyenda, elige. Nuevamente: ¡es la cinematografía, burro! Imprimamos, por lo tanto, la leyenda. Hablando con un historiador que pedía consejo para programar un ciclo de cine político (en el que cabrían finalmente desde Chris Marker a Charles Ferguson), y comentándole mi intención de escribir en torno a “el caballo y el cine”, el ínclito amigo me comunica la siguiente noticia: existe un western protagonizado por John Wayne (“en los años 50”, me asegura el hermeneuta), en que un caballo sufrió un grave accidente y murió en mitad del set de rodaje. Desde entonces, se introducen leyes que gestionan el trato de los animales en el cine, con políticas de protección. Incapaz de dar con la referencia concreta, me atrevo aquí a establecer este hito mítico como punto de partida de una consideración acerca del destino del caballo en el cine eminentemente industrial.

Si el “caballero” es ese hombre a un caballo subido que ilustraría la forma de la modernización, otro tanto podría decirse del “vaquero”, cuya función no es subirse a una vaca (lo cual podría ser inducido por la denominación), sino manejar el ganado subido a un caballo. El vaquero, como el caballero, es también un “cuadrúpedo implume”: un hombre a un caballo subido, definiendo la cosa platónicamente. Es una segunda naturaleza que ha logrado subvertir y domeñar a una primera: la domesticación. Ningún género como el western ha colocado al caballo en un lugar tan privilegiado. La relación de dominación logra su momento cenital con la conquista del oeste, movimiento iniciático que da comienzo con la aventura colombina.

La última metamorfosis de la naturaleza animal, su transformación mecánica, queda claramente reflejada en la figura del tren. Desde el siglo XIX, el alma del caballo habría de configurarse como medida de la potencia de las máquinas. Estas recogen el hálito de la bestia, pero dejan de ser presencias implumes y/o peludas para ser artefactos metálicos. El caballo libre, tras empujar un carro y transportar a un loco caballero, se hace loco-motora.

La relación entre el animal y el hombre, mediada por el cine, es harto compleja. Las figuras hípicas de Muybridge ofrecían una imagen del caballo como pura naturaleza en movimiento. Sus intenciones no estaban muy lejos de las de los físicos acerca de la caída de graves por planos inclinados. Su metodología es estrictamente observacional y, en ese sentido, experimental. No podemos decir lo mismo de la que guiara a Edison filmando la electrocución de un elefante en 1903. Cierto que no es un caballo el mastodóntico espécimen, pero aquí consideraremos este como el origen de la relación entre el hombre y el animal (o entre naturalezas, se entiende) como una relación marcada por la dominación de los caballeros y los vaqueros, de los conquistadores y directores. Entre el elefante de Edison y el caballo del film de John Wayne se establece una clara filiación: la tradición de las películas en las cuales la animalidad sucumbe. Esa tradición, grata al cine norteamericano (no se olvide la relación de Hitchcock con su “ganado”), atraviesa su género más propio: las películas de vaqueros. En ese contexto, no solo el caballo de ese ignoto western es un cadáver. Habrá tantos caballos difuntos como cerdos se usaron para realizar Babe, el cerdito valiente (Babe, Chris Noonan, 1995), donde se dice que más de cincuenta animales perdieron la vida. O (seguramente) más.

Pero allende ese género clásico el caballo abandona Monument Valley hasta llegar a la Bolsa de Nueva York, recorriendo el viaje de vuelta oeste-este, como en la película Un caballo en la bolsa (Hot to Trot, Michael Dinner, 1988) y perdiendo entretanto su naturaleza absolutamente. O, más al este aún, se convierte en mascota preferida y sustituto del hijo, como en el desopilante cortometraje de Arthur Joffé Merlin ou le tours de l’or (1982), o en acompañante y sustituto de la figura paterna en el precioso mediometraje de Albert Lamorisse Crin blanca (Crin-Blanc, 1953). El caballero ha dejado de montar al animal, de ser uno con él, para susurrarle cosas al oído, como hacía Robert Redford en El hombre que susurraba a los caballos (The Horse Whisperer, 1998). ¿Qué cosas le dirá Robert al oído del caballo herido? ¿Que se libere y monte una sociedad caballuna dominante, como ideara Swift en Los viajes de Gulliver (versión cinematográfica-animada de Dave Fleischer, en 1939)? ¿Qué se someta? ¿Que se sacrifique? ¿Que ya no existe? Y el dedo de Robert señalará una máquina que atraviesa el paisaje, echando humo. Y el animal se quedará mirando, como se quedan mirando los caballos al tren, tratando de descifrar el koan redfordiano.

En el film de animación Spirit, el corcel indomable (Spirit: Stallion of the Cimarron, Nelly Asbury y Lorna Cook, 2002) se lleva a cabo, con las maneras éticas y estéticas típicas de una producción Disney (pero con el acierto, exceptuando una voz en off, de no proponer animales locuaces), una profunda elegía de la naturaleza del caballo. La aventura del corcel indomable se desarrolla, cómo iba a ser de otro modo, en los tiempos de la conquista del oeste. Spirit, primero un caballo salvaje, será capturado por los soldados, luego liberado por un indio, se enamorará de la yegua de este, será nuevamente capturado y puesto a trabajar. ¿Cuál será su función? La siguiente: empujar una locomotora montaña arriba. La segunda y tercera naturalezas en la imagen tradicional de la metonimia: un caballo es un caballo (dentro de) un caballo es un caballo (dentro de) y etc. La iluminación última del caballo protagonista (que efectivamente nos habla en off) es el revelamiento y la huída. La destrucción de la máquina y la tercera naturaleza. De nuevo, algo que contradice a la historia: primera y segunda naturalezas se nos muestran, según lo dicho, definitivamente superadas. Spirit, como el personaje indio que lo acompaña, es un borrón en la “historia de los pueblos agresivos”, o solo una nube efímera e infraleve en el cielo. Pongámonos redfordianos, y susurrémosle al oído…

Una última leyenda: en la versión cinematográfica de la novela de Michael Ende La historia interminable, dirigida por Wolfgang Petersen en 1984, el caballo que acompaña al héroe infantil Atreyu, que lucha para que la Nada no devore Fantasía definitivamente (“¿Por qué somos ciegos al Apocalipsis? ¡Por falta de fantasía!”), morirá en la Ciénaga de la Desolación. Bajo el hechizo de la pesadumbre, será sepultado en las arenas movedizas en las que fenecen los tristes. Vemos su desaparición en el lodo. Como niños, lloramos desconsolados su muerte. Y ahora, la leyenda: se dice que Artax, el caballo triste, murió en verdad en esa escena, debido a un fallo hidráulico de la plataforma en la que se había colocado al animal. No lloramos -solo- la muerte de Artax: en esa escena, reza la leyenda, lloramos, como en una elegía, la muerte de la naturaleza llevada a cabo por el propio cine. La fuente es, claro, tan legítima como cualquier otra a la hora de imprimir leyendas.

4. ¡Elegía!

Damien Hirst, el Gran Artista de la contemporaneidad, famoso por mostrar animales en formol, calaveras diamantinas o vaciados de cuerpos humanos, ha producido una obra compuesta por dos estatuas de caballos (uno alado y un unicornio), que reciben el clarividente nombre de “Legend” y “Myth”, respectivamente. Este ejercicio de recuperación de los discursos míticos es propio de la época del reciclaje y la repetición. El siglo XXI, en este sentido, podría definirse como el del olvido de la muerte y la ceguera apocalíptica. El mito y la leyenda que Hirst reaviva son la encarnación pétrea de aquello que señalaba Benjamin: “tampoco los muertos estarán seguros ante el enemigo cuando este venza. Y este enemigo no ha cesado de vencer”. Su discurso está atravesado por una recuperación falsa de lo irrecuperable: el cuerpo y la memoria, que desactiva las esperanzas futuras. Hirst olvida el acto elegíaco del luto. Y con él, la moda del arte contemporáneo, al que caracteriza no el espíritu de un corcel indomable, sino la inercia del escualo y el caballo spielbergianos. Este arte es en sí un fantasma, es un caballo de piedra o sal, porque ha olvidado que está muerto. Ha olvidado que por él ya se cantaron letanías y se compusieron elegías.

La más profundamente bella de todas ellas la llevó a cabo el director húngaro Zoltán Huszárik (como Tarr, quien ha compuesto la elegía hípica de nuestros tiempos), en la época de La Segunda Muerte del Cine, un año antes de los filmes de Bresson y Tarkovsky, en 1965. Su Elégia es un cortometraje no dialogado producido por los estudios Béla Balász, con un carácter rayano en el experimentalismo. La secuencia es simple: un caballo blanco y uno negro, juntos; una manada de caballos corre libre por el campo en los primeros planos, sin atisbo de figuras humanas, lindes en el terreno, etc; luego hay caminos, un banco, una ventana, hay caminos, hay hombres, hay una valla, hay más hombres, hay un caballo con un bozal, asustado, hay ruedas, hay un carro tras el caballo blanco y el caballo negro; luego hay caballos que no son caballos: caballos de juguete, de feria, de materiales que no son ni carne ni pelo ni alma; hay, después, caballos debajo de cuerpos uniformados, vistos en viejas fotos en blanco y negro; hay una luna menguante; hay un 1496 grabado en el cuerpo de un caballo albo; hay caminos que son como heridas sobre la tierra; hay caballos de metal, a decenas, a cientos, amarillos, verdes, rojos y azules: todos grises; hay un tren que es como un caballo famélico; hay caballos a los que les cubren los ojos y hienden una hoja afilada en su costado; hay mataderos y circos: templos en los que el caballo es asesinado una y otra vez, ritualmente; al final está la noche, una naturaleza raquítica y desnuda, una herradura oxidada.

La de Huszárik es una elegía que es un réquiem. Lamento por la muerte y la pérdida: la metamorfosis del cinematógrafo en cine y la del caballo en automóvil. Este cortometraje funciona como “el proceso de la civilización” de Norbet Elías aplicado a la figura del caballo. Pero podemos percibir, sin temor a equivocarnos, que el caballo, aquí y allí, es una metáfora de algo más: nosotros proponemos, del cine mismo. ¿Qué puede acontecernos a nosotros ahora, que presenciamos La Tercera Muerte del Cine? No es quizás tiempo de elegías y lamentos, sino de llamamientos a la revolución. No es tiempo ya de Apocalipsis, sino de Apocatástasis.

Er ist zeit.

(1)↑ Günther Anders, La obsolescencia del hombre II, ed. Pre-Textos, 2011, pág.134

(2)↑ Franz Marc, Los 100 aforismos / La segunda visión, ed. Árdora, 2001, pág. 28

(3)↑ Esopo, Fábulas, ed. Alianza

(4)↑ Günther Anders, La obsolescencia del hombre I, ed. Pre-Textos, 2011, pág. 252

(5)↑ Esopo, op.cit.