En la ciudad de Sylvia

Los tránsitos de Orfeo

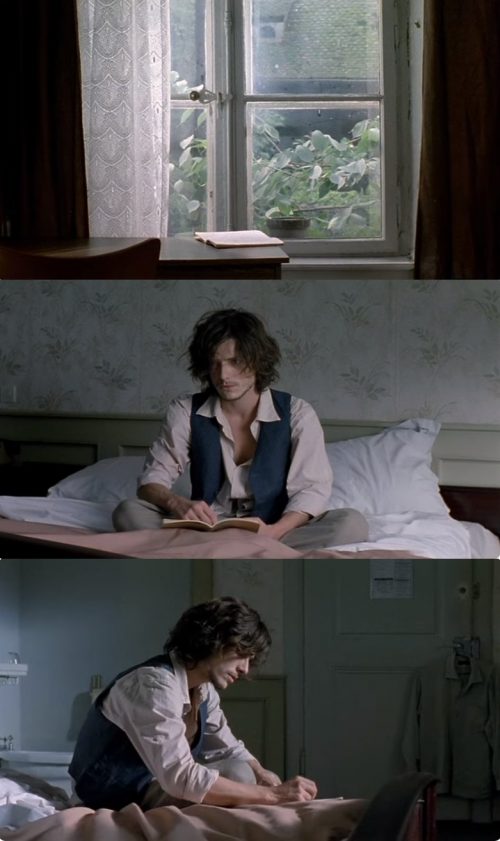

¿Y qué sería de todos nosotros si hiciéramos caso omiso de aquellos instantes donde la mirada se torna deseo? Un deseo que se concreta en la escritura, y esta se asienta sobre la observación y la respiración armoniosa. El plano que abre En la ciudad de Sylvia (2007) marca, con la sutileza del artesano, la temperatura que recubre toda la película. Se muestra a un joven sin nombre, sentado en su lecho con las piernas cruzadas. Sostiene un cuaderno de dibujos y anotaciones y, por el momento, no apunta nada, ya que se mantiene absorto en sus cavilaciones. Tras él, se levanta un fondo blanco en el que resuenan los ecos de Carl Theodor Dreyer. José Luis Guerin, detrás de cámara, permanece a la espera, mientras le otorga a la imagen un carácter escultórico que puede remitir a las figuras de Antonio Canova, sobre todo por la idea de ligereza. Una ligereza, sin embargo, que se revestirá progresivamente de densidad. Por otro lado, el prólogo posee un barniz fantasmagórico que contagia el resto de pasajes, como si el avance del relato propiciara su propia evaporación. Las ulteriores secuencias en la cafetería, regidas por los momentos en los que el personaje tira sin querer su bebida, devienen una apertura a lo distinto, son la búsqueda pausada de una sutura que nunca se alcanza. El chico trata de establecer contacto visual con un otro que no le devuelve la mirada, o solo lo hace durante escasos segundos, mientras la emanación de lo cotidiano experimenta pequeños vaivenes. Sin previo aviso, llegan unos músicos para hacer ambiente, pero nuestro protagonista sigue pendiente de conectar con su Eurídice. En un momento determinado, la avista tras el cristal de la escuela de arte dramático, ubicada al lado del café. Se puede considerar este instante como el detonante de la acción, pero esta siempre se subsume a una cocina invisible de guion.

Afirma Maurice Blanchot, en El espacio literario (1955), que el mito órfico es uno de los más apegados al misterio de la creación, y que esta es simiente de la impaciencia del artista. El creador se precipita con excesiva premura a lo que siente que es el punto central de su obra y, en consecuencia, la pierde. Eurídice representa, según la disertación de Blanchot, la inmersión del poeta en una noche inasible y fagocitaria. Específicamente, encarna “el extremo que el arte puede alcanzar, pero bajo un velo que la cubre”. No obstante, En la ciudad de Sylvia es una película en su mayor parte diurna, al menos en su superficie. En su forma, Guerin apunta a un surtido de sensaciones no inmediatas y que se desenvuelven en lo subyacente, como un fuego que no cesa de crepitar. El protagonista abandona de repente el local y persigue a su musa por las arterias de la ciudad, hasta que mantienen una conversación en el vagón de un tranvía. Lo que da a entender el encuentro es que el joven se ha confundido: cree haber hallado a la chica que buscaba y cuya imagen estaba seguro de retener. La joven le recrimina que por qué la persigue y él es incapaz de aportar una respuesta coherente. Conforme se aproxima la resolución, el flâneur sigue dudoso de sus pulsiones y prosigue en su empeño de localizar a la fugitiva. Le es brindada otra ocasión para cumplir su objetivo, una fiesta, de la que sale en compañía de otra persona con quien pasa la noche. El filme deja tras de sí una suerte de pistas que incitan al razonamiento. El enigmático protagonista necesita rellenar vacíos, pues su entorno no está regido bajo su control. Es como un extraño que vaga confundido pero pendiente de los cambios de su alrededor. Para acompañar su trayecto, Guerin apenas recurre al diálogo y mantiene tensa la cuerda entre el naturalismo de la representación y la ficcionalización de lo narrado. De hecho, en su metraje palpita el cine mudo, aunque no de forma explícita o literal, sino simbólica y sugerida, como un hálito disimulado. El director de La academia de las musas (2015) recrea un entorno de enlaces y de resonancias, disociado del aceleracionismo de la realidad contemporánea. En el filme, una pequeña variación tonal o gestual obtiene relevancia; la sonrisa de la joven del tranvía, la atención del protagonista que cambia discretamente su parecer o una pareja circunspecta que está sentada junto a él, sin intercambiar palabra. Destaca especialmente el trabajo de sonido, por medio del cual Guerin envuelve el relato en una atmósfera variada para integrarla en la aventura individual y ejercer de reflejo directo de la misma. Los comentarios de los transeúntes y las vibraciones sonoras de los objetos nutren la visión sobre el espacio, heterogéneo, cambiante y que se resiste a prefijaciones estrictas. En base a esto, al cineasta y a su equipo les concierne la idea de que las condiciones de posibilidad establecidas para filmar la realidad deben ser laxas, y las alteraciones pendientes de cambios suaves que no quiebren el tono general. En la ciudad de Sylvia es también un canto inspirado que se consagra a un alma perceptiva, un ensayo preciso sobre la pulsión de captación.

A su modo, la película alcanza el grado de la meditación y, fiel a sí misma, gravita en la frontera entre lo dado y lo posible, entre la realidad fortuita y las expectativas que se desgajan de ella. El recuerdo borroso del joven busca puntos de apoyo en el momento presente, donde todo le parece fugaz y extinto. Como hiciera Jean-Luc Godard con el diario de Anna Karina en Vivir su vida (Vivre sa vie: Film en douze tableaux, 1962), Guerin escruta los esbozos y los apuntes del chico, mientras este siempre comienza de cero, indeciso pero atento. La despedida en el tranvía parece imaginada por el Krzysztof Kieślowski de La doble vida de Verónica (La Double vie de Véronique, 1991), película bicéfala que se sostiene también sobre la idea de la búsqueda urbana. No obstante, el director polaco articula su narración según la poética del doble, a saber, que un personaje se encuentre consigo mismo en el corazón de la multitud indiferenciada. El personaje de Irène Jacob es una actualización de William Wilson, de Edgar Allan Poe, mientras que el de En la ciudad de Sylvia nunca aterriza en un espacio fijo, se queda en conjetura y en impulso, como los dibujos que empieza y cuyas líneas nunca se cierran del todo.

Guerin ha expresado en alguna ocasión que lo más hermoso de las películas consiste en soñarlas antes de fabricarlas, esto es, cuando todavía no poseen una estructura que las determine y, por tanto, que las acabe. Una vez realizadas, las obras provenientes de la auténtica necesidad devienen lo que Blanchot imagina “un medio pacificado de la desmesura”. Guerin es un cineasta profundamente cinéfilo y que se propone despojar la imagen de cualquier factor prescindible, consiguiendo así una textura destilada que no requiere de ímpetus dramáticos forzados. Con su metódica labor, nos enseña que un rodaje no debe restringirse a traducir explícitamente el proceso anterior, sino que debe ser correlativo a él. Análogamente a los cuadros atmosféricos de Franco Piavoli, ubica la cámara respondiendo a la siguiente consigna: que la vivacidad de los cuerpos la silencie, pero sin que su cualidad de cincel pierda relevancia ni sucumba al automatismo. En ese sentido, En la ciudad de Sylvia, del mismo modo que Tren de sombras (1997), es un breve respiro, un bellísimo despliegue sensible acerca de la fugacidad de la captura. Los planos en los que la luz y la sombra pugnan sobre las paredes son de los más misteriosos que ha concebido jamás el director, porque llaman a la puerta de la pura ensoñación. El estado intersticial entre la vigilia y el sueño le habilita diversas posibilidades al autor, y una de ellas es prefigurar futuras obras que quizá nunca lleguen a materializarse. La duermevela es la parcela en la que se repliega Tren de sombras, película que, como acto de fe que resulta, piensa en el deterioro del celuloide siempre como posibilidad y nunca como limitación. Guerin acaricia los ojos del espectador, le suaviza el oído y le ilustra sobre los procedimientos del montaje y de la edición. Por el contrario, En la ciudad de Sylvia abraza con más interés la idea de lo visual como potencia transparente y se distancia de la acción física del demiurgo sobre el material. Asimismo, ambos casos son dos caras de la misma moneda, es decir, demostraciones de que las laderas del cine son tan diversas como los enfoques que este reciba.

A fin de cuentas, hablamos del cine como un espacio secreto, susurrante, salvaguardado del ruido y que muta según el azar, la intuición y la vibración. En la ciudad de Sylvia representa un cine dúctil, que trasciende su condición estanca y que encara el flujo de la vida desde el ahínco de una fuerza interior que cristaliza en la mirada y en el gesto, los cuales se producen entre lo imprevisible y lo consumado. Las películas de Guerin se configuran como intervalos hacia ningún lugar, como evocaciones que no se resuelven porque no se apoyan en la urgencia y, además, están tocadas por la varita mágica del plácido discurrir. El precepto es dejarse guiar por el instinto y la escucha, motores que ordenan la multiplicidad de estímulos que condensa lo real, en busca de un sentido siempre perdido.

Gracias, maestro.

© Arnau Martín, marzo de 2024