Apuntes sobre una secuencia de ‘La flor de mi secreto’

QUIETA. MUERE. RESUCITA.

«Anoté en mi diario: “Este apartamento, tan alegre desde mi vuelta, ha cambiado de color. La hermosa alfombra color topo evoca un duelo. Así habrá que vivir, en el mejor de los casos todavía con dicha y con momentos de gozo, pero con la amenaza suspendida, como si la vida estuviera entre paréntesis”.»

La ceremonia del adiós (Simone de Beauvoir)

“¿Hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, de salvar lo nuestro?”

Cuando se estrenó La flor de mi secreto (1995) yo tenía unos veinte años, y la pregunta que abre esta introducción funcionó como un misil tierra-aire dirigido a mi aprecio por el cine de Pedro Almodóvar. Me quedé en el puro texto y utilicé esta línea de diálogo imposible como punta de lanza para reafirmarme en que, según mi opinión, la rigidez, la teatralidad y la artificialidad dominaban la obra del realizador aquellos años —concretamente, los que van de Tacones lejanos (1991) a Carne trémula (1997)—. Fue tan visceral el rechazo de aquella frase, repetida infinidad de veces en la promoción, que funcionó como un repelente perfecto hacia la película hasta que la recuperé hace unas semanas, en pleno proceso de revisión de varios títulos semi olvidados antes de ver Dolor y gloria (2019). Las otras las volví a ver mucho antes y todas fueron reevaluadas para bien, sin excepción.

Ya intuía que mi animadversión podía estar basada en impresiones falsas —la edad, las prisas—, pero aún así, la escena donde Imanol Arias abandona a Leo —inmensa Marisa Paredes en un papel dificilísimo— está tan recargada de dobles y triples reflejos que parece imposible no haber caído en ello en su momento. Aquí hay varios niveles de representación. A saber: las novelas a lo Corín Tellado que la propia protagonista escribe bajo el seudónimo de Amanda Gris (sic); los culebrones que arrasaban por aquella época los televisores españoles; y por encima de todo, la propia teatralización de una situación que la protagonista intuye desde mucho, mucho tiempo atrás y se toma como su gran escena. Hay un momento en que el acartonado militar que encarna Imanol Arias echa en cara a Leo su egoísmo posesivo mediante el burdo y loquísimo argumento de que los niños que sufren en las guerras le necesitan más que ella, y le pregunta si no puede dejar de pensar en sí misma. Marisa Paredes contesta con un fiero y descomunal “¡NO!” que destroza toda la palabrería repugnante de su pareja.

La escena es un portento de verdad y artificio que van y vienen como en una carrera de relevos, y es con probabilidad lo más recordado de toda la película. Pero aquí vamos a hablar de lo que sucede inmediatamente después de que Imanol Arias coja su maleta y abandone el piso. Y lo que sucede es prodigioso.

Sombra, reflejo, ausencia

La última imagen que vemos de Imanol Arias es ya una presencia espectral, una sombra que desaparece. Leo la contempla y entiende que el mundo acaba de cambiar. El aire ya no es el mismo. Los espacios son diferentes, los objetos han cambiado sus funciones. Un mundo nuevo y aterrador. Leo se da la vuelta y vuelve a entrar en casa como un acto mecánico porque no hay más, porque no hay nada que hacer, porque no se le ocurre otra cosa. Su vestido rojo es ya la única señal de vida en unas escaleras vacías. Todo es ausencia a partir de ahora.

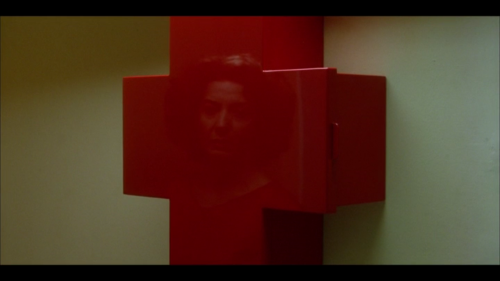

El rostro mortalmente serio de Leo se refleja en el rojo sangre del botiquín en forma de cruz, como una fantasmagoría, como si Jacques Tourneur hubiera dirigido una película de vampiros. En los planos siguientes Almodóvar se centra en la importancia de los objetos mortales, del plano detalle, de la sucesión fría de pasos suicidas: la mano que coge el bote, las pastillas que desaparecen poco a poco, el vaso que se llena de agua. Un ritual banal y desolador.

Entre tinieblas

Leo no reposa en la cama: está estrellada contra ella, como si hubiera caído de un décimo piso. Un cuerpo roto que busca de una forma animal, primitiva, restos del olor del ausente. Pero la luz se le apaga, y no de forma natural. No se ha hecho de noche: en un plano de escorzo que es todo dolor y mirada perdida, Leo cierra los ojos y el realizador se limita a cerrar el obturador como un fundido hacia la oscuridad, la nada, el no ser.

*Una pequeña digresión: en un arte de la imagen donde la luz es elemento principal, la ausencia de esta significa en muchas ocasiones lo mismo que el telón del teatro: se acabó, ya no hay nada más que ver. Fin de la historia. Hasta aquí podemos leer. El polémico y fantástico final de Los Soprano (The Sopranos, David Chase, 1999-2007) es un corte a negro de diez segundos de duración que hizo correr ríos de tinta sobre su significado. La mayoría de las teorías están asociadas a la muerte del personaje de James Gandolfini basándose en los elementos que David Chase coloca en la escena antes del final y en una misteriosa frase pronunciada capítulos atrás por un personaje secundario: “seguro que no te enteras cuando pasa”. Y efectivamente: no se ve, no se oye, al igual que miles de espectadores que creyeron que su TV se había estropeado. En el caso de una serie río como Los Soprano, un auténtico slice of life gangsteril, creo que ese corte a negro es la mejor manera de terminar algo que no tiene fin. La vida sigue para todos los personajes, pero nosotros ya no lo veremos. El destino de Leo es, en cambio, muy distinto.

Porque aquí no termina la película de Pedro Almodóvar. En la oscuridad salta el contestador y una voz humana vuelve a traer vida al encuadre aunque sigamos en tinieblas: es la voz de la inconfundible Chus Lampreave, que incorpora a la madre de la protagonista. La luz vuelve al rostro en escorzo de Leo, que en su debate entre vida y muerte sigue recurriendo a lo esencial, a lo primario. Y no hay nada más desgarrador y nuclear que ese patético “mamá”, que pronuncia dos veces como súplica, como búsqueda de refugio, de ayuda, y como sorpresa por seguir en el mundo de los vivos. La misma luz que se apagaba sobre el rostro de Leo, con el minúsculo y a la vez gigantesco cambio de situación —sueño/muerte-despertar/vida—, como si de un efecto Kulechov se tratara, le confiere ahora un dramatismo de iconografía religiosa que la equipara a otras iluminaciones en claroscuro, como las que utilizó el legendario director de fotografía Gabriel Figueroa en El fugitivo (The Fugitive, 1947), probablemente la película más barroca en cuanto a imagen de todo John Ford (codirigida con Emilio Fernández).

La llamada de la madre también anuncia una salida para Leo: evoca en abstracto —al igual que las postales andaluzas que muestra Rafaela Aparicio a Estrellita en El Sur (Víctor Erice, 1983) evocan la posibilidad de un mundo misterioso más allá, lleno de promesas— el pueblo, la arcadia luminosa de la infancia, la vuelta al útero materno y protector. Una voz que implanta en nuestras mentes el microcosmos luminoso en el que aterrizará más tarde Leo para lamerse las heridas y terminar con su proceso de renacimiento. Pero aún es pronto para eso.

El agua como purificación, como vuelta a la vida e incluso como reanimación de los muertos —como sucede en el plano estrella de Las diabólicas (Les diaboliques, Henri-Georges Clouzot, 1955)— funciona aquí exactamente a la inversa que en la escena de la ducha de Psicosis (Psycho, 1960): los dedos de la mano agarrándose a algo —la cortina de la ducha, el borde de la bañera— suponen en la película de Alfred Hitchcock casi un acto reflejo postmortem, mientras que en el caso de Leo, son señal de agotada resurrección, convertida en una revenant consumida, sin fuerzas. Por otro lado, las tonalidades verdosas de la escena, entre lo sobrenatural y lo mortuorio, la emparentan con la que quizá sea la (falsa) resurrección más famosa de la historia del cine: la de Kim Novak en Vértigo (De entre los muertos) (Vertigo, Alfred Hitchcock, 1958). Un grito ensordecedor suena en la pista de sonido al final de la escena, y convierte a La flor de mi secreto en una película de terror por un par de segundos.

Cajas de espíritus

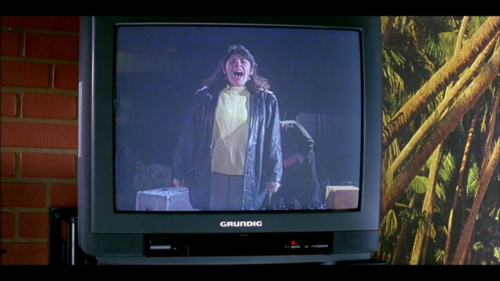

Almodóvar utiliza en muchas de sus películas la tecnología de forma irónica: la baja a ras de suelo y la convierte en un medio de comunicación que se mueve entre lo sobrenatural y lo arcaico. Contestadores telefónicos que salen despedidos por la ventana como en Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988) o que dejan mensajes de esperanza como en este caso. El grito de la escena anterior proviene de la TV de un bar que no emite fútbol, sino un concurso de gritos en Colmenar de oreja (sic). Esta deslocalización del grito permite une efímera catarsis al personaje principal. Leo no aúlla de dolor: lo hacen por ella de una manera sana y fresca mientras ella toma un café en el bar y vuelve poco a poco al mundo de los vivos. Aún así, los aullidos, como ecos del subconsciente, le retrotraen a su drama y duelen hasta el punto de tener que taparse los oídos.

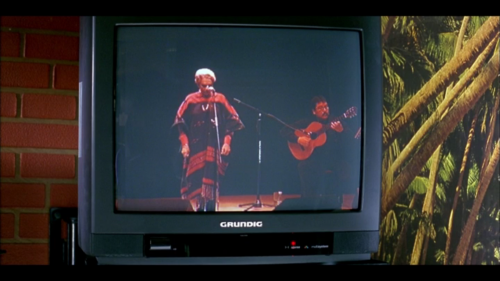

El camarero cambia de cadena, pero estamos en Tele Almodóvar, y todos los canales emiten desde el interior de la protagonista: en otro le está esperando como una aparición diabólica Chavela Vargas, que la interpela y le invita a tragos de olvido para dejar a un lado dolores varios. La versión ligera de esta escena la encontramos en Caro diario (1993), donde Silvana Mangano interpreta El bayón para regocijo infinito de Nanni Moretti, que disfruta con cada pequeño soplo de aire fresco que encuentra a su paso y lo hace suyo. Leo, en cambio, no aguanta más y abandona el bar/coro griego.

Una mujer con sombrero

Pero el calvario continúa: en el exterior le espera una manifestación de médicos populosa, alegre y agobiante. Los cánticos reivindicativos pero mayormente festivos devienen insoportables para Leo, que solo quiere estar sola y recrearse en su dolor. No hay sitio para respirar entre tanta terrible vitalidad de bata blanca. Y entonces el vestido azul de Leo cobra toda su dimensión: una gota de tristeza en un mar blanco, una idea brillante —una más— en una secuencia que es en su totalidad un torrente visual imparable. El sombrero rojo nos habla de la violencia del momento y de la desesperación de nuestra protagonista, que no puede más. Se tapa la cara con las manos. Grita, pero ya es tarde: ya lo han hecho por ella y nadie la escucha. La felicidad como dictadura de la depresión.

Y por fin, un pequeño alivio en forma del abrazo de un rostro conocido. Lástima que el personaje —y la actuación— de Juan Echanove no sea más consistente, pero al menos representa una figura protectora en la que Leo se abandona aunque sea por un momento. La cámara entonces sube y sube y Leo se hace cada vez más pequeña en medio del caos. Nido de víboras (The Snake Pit, 1948), de Anatole Litvak, es una película muy interesante que lo habría sido más de haber terminado con la extraordinaria imagen que el director crea a media hora de su final: en ella, Olivia de Havilland, perdida en la sala más enloquecida de un sanatorio mental, se empequeñece mientras la cámara sube hacia un cenital imposible donde la sala parece ubicarse en el interior de un nido de serpientes. Almodóvar no es tan radical ni cruel y nos deja una imagen abstracta y tumultuosa, un lienzo blanco manchado de pintura azul y roja en movimiento constante. Un Pollock cinemático de sentimientos encontrados y lleno de vida. Muchísima vida.

El cielo de Madrid

La cámara gira, pasa del picado al contrapicado y sube por la fachada de los edificios mientras los sonidos diegéticos se apagan y suena el fabuloso pianista cubano Bola de Nieve. Esta vez la música no viene de ninguna parte, solo se recorta contra un cielo azul primaveral lleno de papeles flotando, como hojas de cerezos en flor. Hay algo de la alegría del cine libérrimo de Gonzalo García Pelayo en esta imagen que Almodóvar prolonga mucho más de lo necesario, como resistiéndose a abandonar esta imagen esplendorosa y la música del cubano, que ruega a un amante perdido: “si te llevas mi alma/llévate de mí también el dolor/lleva en ti todo mi desconsuelo/y también mi canción de sufrir”. Leo aún no lo sabe, pero ha empezado a curarse.

Y de repente, no sabemos dónde estamos. El cineasta introduce una breve imagen de un estampado de lo que parece piel de vaca, lo que nos lleva en la memoria cinéfila inmediatamente a otra escena profundamente fetichista: la mano que recorre imparable un estampado similar mientras suenan tambores tribales en Leo es pardo (1976), el espléndido cortometraje de Iván Zulueta. Y precisamente, ese estampado —una cortina— deja aquí paso a la imagen de uno de los edificios más emblemáticos de Madrid, el de la calle Preciados visto desde un apartamento del Palacio de la Prensa. Zulueta también comenzaba Arrebato (1979) grabando desde las alturas de su apartamento en la Plaza de los cubos. El mapa urbanístico madrileño es una constante en el cine de Pedro Almodóvar, como marca de tribu, de identidad y reconocimiento como también lo fue en la Obra Maestra de Zulueta, dos figuras representativas de un cine urbano con raíces.

El movimiento de la cámara pasa del exterior al interior hasta capturar un escorzo de Leo, pero esta vez rodeada de luz por todas partes. Las tinieblas han desaparecido y Leo se despierta poco a poco. Ruptura, abandono, muerte, resurrección y renacimiento en poco más de ocho memorables minutos de gran cine.

© Javier Trigales, mayo de 2019