Una trilogía imaginaria sobre imágenes ausentes de Mundruczó, Fennell y Kurosawa

La verdad del cine

* Este artículo forma parte del dosier especial «Cine, posverdad y burbujas»

Veo a veces concomitancias o, por así decirlo, trayectos que se dibujan en el mapa del cine como nuevas e inesperadas carreteras, correspondencias que no alcanzo a comprender si están ahí de una manera objetiva o si, por el contrario, son el producto de mi imaginación, que ha trazado caprichosamente esos caminos inauditos. Es el caso de una llamativa coincidencia entre tres películas muy diferentes que solo tienen en común el hecho de haber sido vistas después de esa interrupción de todas las cosas que se produjo durante los meses en los que la pandemia de COVID-19 impactó con más fuerza a nuestro alrededor. Y es una coincidencia generada, además, en el seno de un conjunto raro, extravagante, porque no solo son películas disímiles sino que se trata, a juicio de este cronista, de dos títulos de moderado interés y un tercero mucho más sustancioso.

«Fragmentos de una mujer»

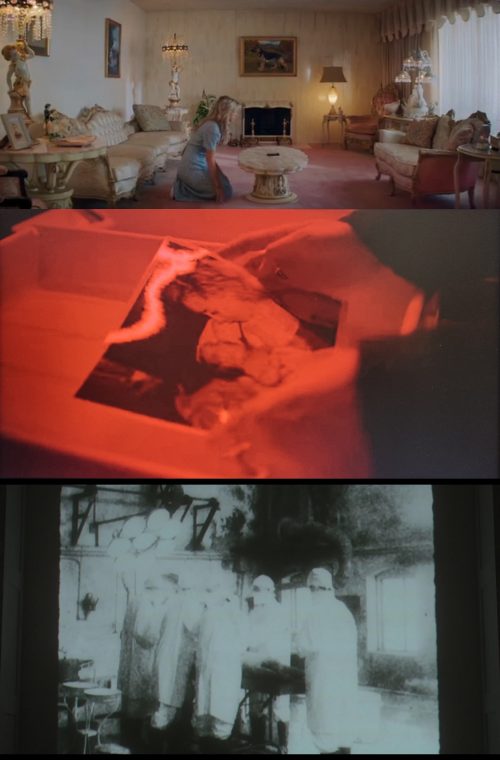

Primero fue Fragmentos de una mujer (Pieces of a Woman, 2020), de Kornél Mundruczó, vista en una popular plataforma de streaming. Un drama hollywoodiense más o menos rutinario, enésima recreación del dolor de una madre ante la pérdida prematura de un hijo; un film irregular como tantos otros, con algunos momentos más finos y otros más tópicos. Pero, en medio de todo ello, dos detalles inyectan un exótico veneno, siembran un humus temático del todo inesperado en un film de estas características. La veterana Ellen Burstyn, que interpreta a la madre de la protagonista, pronuncia una breve confesión, filmada en primerísimo primer plano, en la que evoca sus orígenes como hija de una superviviente del Holocausto y confiesa el peso de vivir sintiendo el vacío dejado por los que quedaron atrás. Hubiera quedado como un detalle anecdótico si no fuera porque la conclusión del film parece guiñar el ojo a la noción de imagen ausente —directamente relacionada con los campos de exterminio en la filmografía de Claude Lanzmann— cuando la protagonista, hundida en una depresión insondable por la muerte de su bebé, se decide a usar el resguardo de una tienda de impresión de fotos y afronta por fin las imágenes captadas justo después de dar a luz, durante los escasos minutos en los que sobrevivió su hijo. Solo la visión de esas fotografías provoca la catarsis que la saca de su pozo de amargura.

Al cabo de unos pocos meses, llegó Una joven prometedora (Promising Young Woman, 2020), de Emerald Fennell. Otro film desigual con algunas cosas apreciables y otras tediosas, quizás más original pero también más pretencioso que el de Mundruczó. Y en él, de nuevo, la revelación clave de la película se produce cuando la protagonista toma contacto con unas imágenes perdidas que cambian por completo el rumbo de las cosas. Cassandra, la joven prometedora del título, vive traumatizada por la pérdida de su amiga Nina, que se quitó la vida tras no poder superar las secuelas de una violación en una fiesta universitaria, consumada con la complicidad de sus compañeros y la ulterior pasividad de las autoridades legales y académicas. Pues bien: cuando nuestra heroína cree haber encontrado por fin una pareja que responde a un modelo de masculinidad positiva, un hombre bueno que le reconcilia con el amor y las relaciones de pareja, llega a sus manos un viejo vídeo que recoge el estupro cometido contra su amiga. Y la grabación desvela ante sus ojos que ese presunto hombre bueno con el que se ha emparejado estuvo ahí, que fue uno más de los cómplices de la violación y que, por tanto, una culpabilidad invisible e inconfesa se esconde tras sus formas de novio perfectito y sensible. Las imágenes perdidas, en fin, desenmascaran la hipocresía que barniza una nueva normalidad falsamente pacificadora, secretamente injusta. Y Cassandra retoma la senda que guiaba sus pasos, que es también la de multitud de westerns y thrillers, uno de los relatos por antonomasia del cine americano: la consumación de una venganza.

«Una joven prometedora»

El cronista podía pensar que se trataba de una coincidencia anecdótica pero reaccionó de nuevo cuando, un poco más adelante, vio La mujer del espía (Supai no tsuma, 2020), lo último de Kiyoshi Kurosawa y una película, esta vez sí, mucho más sólida tanto por la elegancia de su puesta en escena como por el tono y la precisión de su narración. Estamos ahora ante una producción japonesa pero también ante un film de espionaje con un cierto aire de cine americano clásico, como si viéramos un largometraje de Michael Curtiz o Frank Borzage realizado alrededor de los años de la Segunda Guerra Mundial, que es precisamente el contexto en el que se desarrolla La mujer del espía. Los protagonistas son Satoko y Yusaku, un matrimonio pudiente que, en su tiempo libre, realiza películas caseras que remedan las tramas y el ambiente del cine negro americano. Yusaku, el marido, vuelve de un viaje de negocios en Manchuria, ocupada entonces por Japón, en el que ha conseguido filmar unas valiosas imágenes no de ficción sino documentales: el registro de los crímenes cometidos por el ejército imperial, crueles experimentos de guerra biológica a los que son sometidos los prisioneros chinos. Siendo como es un ciudadano liberal y prooccidental, Yusaku emprende una misión como espía free lance, en la que se acaba implicando también Satoko, consistente en hacer llegar su filmación a Estados Unidos con el objetivo de que esa revelación desate la guerra entre ambas potencias y acabe derrocando el gobierno filofascista de su país. Algo que, como sabemos, pasó efectivamente tras el ataque a la base naval de Pearl Harbor, y no a partir del descubrimiento de las images manquantes fabuladas en el film; pero no estamos en una película apegada a la realidad histórica sino en una ficción en la que Kiyoshi Kurosawa, a su manera, materializa las imágenes ausentes que sobrevuelan la Shoah (1985) de Claude Lanzmann. Es decir, esa filmación de los campos de concentración y exterminio cuya carencia denuncia Jean-Luc Godard en sus Histoire(s) du cinéma (1989-1999) como un fracaso global del cine como arte del siglo XX. Y, hacia el final de la película, cuando los propios militares japoneses van a asistir a la proyección de las imágenes, se encuentran con que les han dado un significativo cambiazo: la filmación de los crímenes de guerra ha sido sustituida por el thriller casero de los protagonistas. El cine de ficción toma el lugar de las imágenes ausentes, algo que de hecho está haciendo el propio Kurosawa en su film, que casi parece citar indirectamente ese famoso pasaje de las Histoire(s) en que Godard superpone el rostro de Liz Taylor en Un lugar en el sol (A Place in the Sun, 1951), de George Stevens, a las imágenes captadas por el propio Stevens en Dachau.

«La mujer del espía»

La secuencia caprichosa formada por Fragmentos de una mujer, Una joven prometedora y La mujer del espía —nótese, por cierto, otra coincidencia: la presencia de la figura femenina en los tres títulos— nos invita, además, a pensar en el cine de las últimas décadas, es decir, en todo el cine que ha acompañado la expansión digital y la eclosión de las redes sociales, la subsiguiente transformación de nuestros hábitos y la distorsión que, en paralelo, han sufrido las nociones de verdad y realidad de un tiempo a esta parte. Y, haciendo un repaso a vuelapluma, uno va identificando, durante todo ese tiempo, títulos muy dispares que inciden, cada uno a su manera, en temas colindantes con los de nuestra extraña trilogía. Como la idea de imágenes prohibidas, de difícil acceso o que muestran la representación de algo extremo, en la última frontera de lo visible, como Demonlover (2002), de Olivier Assayas, o Malgré la nuit (2015), de Philippe Grandrieux. O la noción de la ausencia, la significación del espacio vacío donde se produjeron los hechos y que nos es mostrado como un monumento en el que reverbera en silencio la imagen inexistente de lo que pasó: es el caso de Equí y n’otru tiempu (2014), de Ramón Lluís Bande. O el ejercicio de la substitución, ya sea la reconstrucción mediante figuras inanimadas de un episodio histórico en La imagen perdida (L’Image manquante, 2013), de Rithy Pahn, o la reproducción vicaria de un relato a través de otras imágenes en The Green Fog (2017), de Guy Maddin, Evan Johnson y Galen Johnson, que literalmente re-crea De entre los muertos (Vertigo, 1958), de Alfred Hitchcock. O la presencia latente de imágenes que no llegamos a ver pero se intuyen fuera de campo o fuera de foco, como en El hijo de Saúl (Saul fia, 2015), de László Nemes; o de imágenes que parecen aguardarnos en un contracampo que no se produce jamás, como en El jurado (2012), de Virginia García del Pino. Y, quizás, el principio de todo ello se encuentre un poco más atrás: no solo en el Lanzmann de Shoah o en el Godard de las Histoire(s) o de Je vous salue, Sarajevo (1993), sino también en un título fundamental como La mirada de Ulises (To vlemma tou Odyssea, 1995), de Theo Angelopoulos, relato de la búsqueda de unas imágenes primigenias perdidas a través de una Europa marcada por las cicatrices de la historia y por la continuidad del horror.

«Shoah»

Es tentador imaginar godardianamente que el cine es una especie de ente pensante, como si estuviera dotado de algo así como una voz unitaria que nos informa sobre la naturaleza y las implicaciones de sus imágenes. De esa manera, todas las realizaciones comentadas en el párrafo anterior, junto con muchas otras que sin duda nos hemos dejado en el tintero, nos hablarían a coro sobre el carácter revelador de las imágenes, esto es, sobre el significado profundo que contienen en su interior y sobre lo que nos dicen a través de aquello que no muestran explícitamente. Y esa trilogía imaginaria que forman sin saberlo las películas de Mundruczó, Fennell y Kurosawa podría interpretarse como una suerte de advertencia sobre el valor testimonial de las imágenes en un momento en el que la noción de verdad atraviesa una cierta crisis. Los tres largometrajes están fechados en 2020, el año del impacto mundial de una pandemia que lo ha trastocado todo. Impacto proveniente, más que de la enfermedad en sí, de los periodos de confinamiento y los cambios de hábitos que ha acarreado; podría decirse que la crisis sanitaria no ha comportado nada nuevo, sino que ha agudizado cosas que venían pasando desde antes. Como que las relaciones humanas se filtren cada vez más a través de las pantallas, hasta el punto de que, al menos en determinados círculos, ligar sea ya algo que se hace a través de una app más que de manera presencial. O como la condensación de verdaderas burbujas de opinión, gusto o afinidad en las redes sociales, fenómeno que puede derivar en interesantes formas nuevas de vida comunitaria o en peligrosos circuitos cerrados. O como la consolidación de una nueva manera de consumir productos audiovisuales que privilegia los pequeños formatos y la fragmentación: vemos constantemente vídeos en nuestros teléfonos móviles o tablets, dejamos a medias cualquier visionado para atender a otra cosa y continuar más tarde, las series ganan más y más terreno a las películas precisamente por su carácter episódico, etcétera. Y todo ello acompañado por una insólita sobreabundancia audiovisual que crece en paralelo al auge de la difusa figura del creador de contenido, a menudo muy alejada de toda noción de arte o de puesta en escena.

Como en todo momento de crisis y transfiguración —y, en el fondo, tal vez el cine no haya conocido jamás un periodo que no lo haya sido—, es desaconsejable abrazar un discurso por completo apocalíptico o rendidamente integrado. Vengan los cambios que vengan, la cuestión será, como siempre, crear y consumir imágenes que conmuevan de alguna manera nuestra sensibilidad y nuestra conciencia, en lugar de dejar que fluyan banalmente ante nuestros ojos como si no significaran gran cosa, un peligro que parece conjurar esta primavera del fragmento —¿e invierno, pues, del relato?— a la que nos referíamos. Por eso, el cine parece reivindicarse a sí mismo cuando nos habla del carácter revelador de las imágenes en las películas citadas. Pero, además, fijémonos en que la más importante de las tres, La mujer del espía, no solo trata sobre la transmisión de una filmación trascendental, sino que es en sí misma una estimulante actualización del film noir. Vemos cotidianamente muchos, muchísimos thrillers sin alma en los que la tradición del género negro no parece haber dejado un poso significativo; en la película de Kurosawa, por el contrario, el cine clásico parece respirar detrás de cada imagen. La mujer del espía nos deja la sensación de que el cine reivindica su valor como arte creador de relatos —o, si se prefiere, de mitos— que nos enseñan cosas sobre la naturaleza humana porque, a su manera, son nuestro reflejo. Y, una vez más, se hace patente hasta qué punto se complementan y se necesitan mutuamente el arraigo a la tradición acumulada durante más de cien años de cinematógrafo y la pulsión innovadora que empuja todas las oleadas de la modernidad.

Imágenes pertenecientes a «Fragmentos de una mujer», «Una joven prometedora» y «La mujer del espía»

Pero, llegados a este punto, se mantiene la duda expresada al principio del texto: ¿hay realmente una coincidencia objetiva entre Fragmentos de una mujer, Una joven prometedora y La mujer del espía o es solo una ocurrencia de quien firma estas líneas? O, como planteábamos más adelante: ¿puede ser el cine algo parecido a un ente pensante, el resultado de un pensamiento colectivo que elaboramos entre todos? Quizás la única respuesta sea que el cine, a fin de cuentas, es un arte, un ámbito creativo; y que, por tanto, tal vez transmita ideas pero sobre todo nos muestra formas, algo puramente estético. Por lo tanto, nuestra aproximación al cine y a su significado solo puede ser también creativa. Se pueden establecer muchas categorizaciones objetivas alrededor del cine si se aborda, por ejemplo, desde una perspectiva historiográfica. Pero, si hablamos de su valor profundo, si intentamos extraer algún tipo de reflexión de las películas —o de sus detalles, o de su continuidad del tipo que sea—, podemos depositar cierta confianza en el poder de la imaginación y trazar caminos inesperados en el mapa universal del cine; y, por supuesto, someterlos al juicio de los demás, que determinará si son una boutade o un hallazgo. Lo cual incide muy directamente en la tarea de quienes nos dedicamos a comentar el estado de las cosas, pues el carácter creativo, incluso literario, de la crítica de cine se nos revela así como algo mucho más importante que un simple aderezo para hacer amenas nuestras aportaciones. Quizás, al liberar nuestro pensamiento en contacto con las imágenes, estemos abriendo la puerta a indagar un determinado tipo de verdad, la verdad del cine, que es una verdad de naturaleza estética, artística; y tratar, así, de extraer algo enriquecedor de ella. Ojo, tampoco es cuestión de exagerar: una película nunca desatará una revolución. No creo que el cine deba redimir al mundo, pero estoy seguro de que nos puede seguir ayudando a habitarlo.

© Lucas Santos, septiembre de 2021 / enero de 2022