Sitges 2023

El fantástico contra el veganismo

«Cuando acecha la maldad»

¿Es la programación del festival de Sitges una muestra significativa, un punto de vista válido para calibrar el estado de las cosas en el género fantástico o en el cine de hoy en general? Pienso que sí, aunque quizás este texto sea una temeridad dadas las limitaciones que restringen a un redactor acreditado con acceso a un máximo de cuarenta sesiones en un certamen que acumula 178 largometrajes en el programa de mano (y no les voy a aburrir describiendo además problemas personales de conciliación). Con todo, uno trata de seleccionar con cierto tino y cree entrever algunas ideas. Aunque sean conceptos relativamente superficiales, como esa consabida dificultad que padecen tantas películas para desarrollarse, algo que ya comentamos en la edición de 2021: en Sitges, abundan los puntos de partida interesantes pero escasean los resultados rotundos, para bien y para mal. Es significativa, en ese sentido, la ganadora del premio al mejor film de la sección oficial. Cuando acecha la maldad (2023), de Demián Rugna, arranca con fuerza y describe en su primera mitad una maraña de relaciones bruscas, tóxicas o directamente violentas, más angustiantes que la propia trama demoníaca; pero luego aparece una exorcista que pretende poner orden en los acontecimientos y lo que pasa es más bien que se domestica la propia película y acaba dejando una sensación algo pobre.

Hay una pacatería colectiva que parece poner freno a muchos de los títulos vistos durante la muestra. El tema del vampirismo, por ejemplo, nunca fue más prosaico, melodramático y familiar que en títulos como En attendant la nuit (2023), de Céline Rouzet, o Blood (2023), de Brad Anderson, relatos prácticamente idénticos sobre madres que se desviven por alimentar a sus hijos robando sangre de donantes, o como We Are Animals (Wij Zijn Beesten, 2023), de Thijs Bouman, algo más oscura y sangrienta pero centrada en la historia de amor entre un joven vampiro holandés y un ligue de discoteca. Es sorprendente que, en un festival como el de Sitges, se encuentre a faltar precisamente más sangre, en sentido literal y figurado. De hecho, lo mejor de Cuando acecha la maldad es lo que tiene en común con cierto cine gore y descocado de los años setenta. Y, precisamente, uno de los aspectos más loables del festival es que, junto a muchas novedades, transita multitud de títulos canónicos y rarezas históricas que nos permiten ponderar las múltiples derivas del fantástico en su sentido más amplio. Sitges vuelve recurrentemente a lo que ahora nos parece una cierta arcadia del género que podemos situar, más o menos, a partir de los zombis de George A. Romero en los años sesenta y antes de la pesada serialización, ya en los ochenta, de las andanzas de Freddy Krueger o Jason Voorhees.

«La casa sin fronteras»

«O-Bi, O-Ba: The End of Civilization»

Por ejemplo, este año hemos visto La casa sin fronteras (1972), de Pedro Olea, film que nos devuelve a un cine español del tardofranquismo y la transición particularmente libre e imaginativo. Estamos ante un atmosférico thriller sobre un flâneur que traba contacto involuntariamente con una sádica sociedad secreta en el Euskadi de los años setenta, un entorno enigmático e intrigante, marcado entre líneas por la violencia política, que Olea transmite con gran finura. Qué contraste con La ermita (2023), ambientada también en el País Vasco y decepcionante por cuanto apenas deja un levísimo rastro de la caricatura hispánica que insuflaba aliento a Cerdita (2022), la primera realización de Carlota Pereda, y en cambio parece prolongar sus facetas más impersonales. Por su parte, The Appointment (1980), de Lindsey C. Vickers, nos sirve como muestra de una producción televisiva de noble factura muy anterior a la eclosión de las series de qualité en las plataformas de streaming. Telefilm británico sobre la maldición de una hija despechada contra un padre por el que profesa un amor tirando a ambiguo, atesora su principal virtud en una construcción paciente que nos lleva de lo prosaico a lo onírico y finalmente a un violento desenlace descrito con estilo impecable. Ojalá Brooklin 45 (2023), de Ted Geoghegan, o Apéndice (Appendage, 2022), de Anna Zlokovic, por poner dos ejemplos que hunden sus raíces en la tradición del fantástico de serie B, hubieran sido igual de concisas, humildes y eficaces.

Y O-Bi, O-Ba: The End of Civilization (O-bi, o-ba. Koniec cywilizacji, 1984), del cineasta polaco Piotr Szulkin, nos devuelve a un cine característico de la Europa oriental de la época, entre barroco y onírico, films como los de sus compatriotas Jerzy Skolimowski y Andrzej Zulawski en los que los protagonistas danzan, se retuercen, habitan el plano como seres ebrios o poseídos. Szulkin nos propone una pesadilla de ciencia ficción despojada de efectos especiales pero densamente atmosférica que transcurre entre luces vaporosas y estancias derrelictas, en un aislado refugio de población civil tras la explosión de una guerra nuclear de resultado desconocido. La angustia por el confinamiento y por la incerteza ante una amenaza exterior son también los temas de Luka (2023), de Jessica Woodworth, que parece transcurrir en un refugio como el de O-Bi, O-Ba perdido en el desierto de Dune. Pero no es la novela de Frank Herbert lo que adapta Woodworth sino El desierto de los tártaros, de Dino Buzzati. Y, aunque hay secuencias atrayentes en las que los cuerpos parecen componer abstractos conjuntos escultóricos o danzas desquiciadas que transmiten un íntimo mal de vivre, Luka resulta a la postre un film demasiado hipotecado por su propio look, como si asistiéramos a un larguísimo videoclip. Lo mismo que otros de los títulos del festival cuya excesiva ambición malogra lo que podría haber sido más con menos, como Pobres criaturas (Poor Things, 2023), una nueva lección ética y estética de Yorgos Lanthimos tan vistosa como relamida, o Black Flies (2023), de Jean-Stéphane Sauvaire, enfática descripción de la caída progresiva en la demencia de dos paramédicos que recorren una noche urbana y dantesca entre los acordes de El oro del Rin, de Richard Wagner, y los improperios multilingües del lumpenproletariado neoyorquino.

América, Japón, Francia

Black Flies o Blood han sido tal vez la representación más ambiciosa del cine americano en el festival pero, ciertamente, no la más inspirada. Por comparación, resultan más simpáticas Lake Michigan Monster (2018) y Hundreds of Beavers (2023), fruto de la sociedad que conforman sus respectivos realizadores Ryland Brickson Cole Tews y Mike Cheslik, coguionistas en ambos casos. Son films sencillos, en absoluto memorables, pero tienen el encanto de un cine deudor de los trucajes de Georges Méliès y de la cultura del cartoon en el que los personajes bucean entre monstruos marinos de papel cuché y fabrican complejos mecanismos para atrapar a conejos taimados como Bugs Bunny. También busca sus raíces en determinada cultura popular audiovisual Riddle of Fire (2023), de Weston Razooli, un verdadero manifiesto para una cierta cinefilia que quiere ser eternamente adolescente. Imitando la textura visual del cine de los años ochenta, nos relata las aventuras de tres púberes que quieren echar el día jugando con una videoconsola y lo hace asumiendo esa estructura de los videojuegos en la que, para pasar a una fase ulterior, primero tienes que cumplimentar otra, de manera que las aventuras se van encadenando. Riddle of Fire es algo irregular, no se sostiene igual de bien a lo largo de todo su metraje, pero tiene una faceta ácida y guasona que la sitúa en la estela de Supersalidos (Superbad, 2007) y Adventureland (2009), ambas de Greg Mottola, y todo ese posthumor conjugado por los títulos de Judd Apatow y adláteres. Y Razooli, como decíamos, ha sabido dar con un tono a la vez paródico y naíf muy del gusto de un público en particular a cuya cultura apela también A Disturbance in the Force (2023), un divertido documental en el que Jeremy Coon y Steve Kozak rastrean el episodio más deshonroso y legendario de la saga Star Wars: un programa especial de televisión, emitido durante las Navidades de 1978 y enterrado en el olvido inmediatamente después, del que George Lucas no quiere ni oír hablar.

«Riddle of Fire»

«El chico y la garza»

Resulta curioso que el sabor del Hollywood clásico, su manera de planificar, narrar situaciones y de describirnos ambientes, se haga sentir con más intensidad en películas de animación y de otras nacionalidades, como es el caso de Robot Dreams (2023), de Pablo Berger, historia de una amistad en Nueva York entre un perro antropomórfico y un robot con alma que ha sido bendecido con el premio del público de la sección oficial. O como El chico y la garza (Kimitachi wa dô ikiru ka, 2023), en la que Hayao Miyazaki vuelve a recordarnos a los libros de Lewis Carroll y al Victor Fleming de El mago de Oz (The Wizard of Oz, 1939). En los mejores tramos del metraje, Miyazaki nos hace sentir talmente ante un film clásico, como pasaba en El viento se levanta (Kaze tachinu, 2013). Hay también otros pasajes más pesados y excesivos en los que el realizador parece entroncar más bien con la tradición del anime, o al menos con su faceta más empachosa. Con todo, Miyazaki nos deja uno de los largometrajes más bellos del certamen y una muestra significativa de ese maridaje de tradiciones que alberga el cine japonés actual, observable también en Juego prohibido (Kinjirareta asobi, 2023), lo último de Hideo Nakata. Aunque no está exento de secuencias electrizantes, lo que podría haber sido un film de horror a la japonesa en la línea de títulos como Onibaba (1964), de Kaneto Shindô, resulta decepcionante porque Nakata repite con exactitud la estructura de The Ring (El círculo) (Ringu, 1998) y, encima, nos da la clave de la trama a media película, haciendo que todo lo que sigue a continuación resulte previsible y pesado. Preferimos, aunque también adolezca de algunas irregularidades, Best Wishes to All (Mina ni sachi are, 2023), de Yûta Shimotsu, film que reproduce con veracidad esa inquietante sensación de que todo el mundo a tu alrededor sabe algo que tú no sabes. Shimotsu arma un relato intrigante que tiene la capacidad de desconcertarnos a cada paso y obligarnos a replantearnos lo que pensábamos hasta el momento, lo cual no es poco. Y, si Best Wishes to All ha sido una de las mejores horror movies del festival, Kubi (2023) ha sido una de las películas de acción más ininteligibles. Takeshi Kitano nos deja una nueva trama alambicada y sobrecargada de personajes que tal vez sea apreciable precisamente por eso, es decir, porque no se entiende un carajo y el film acaba siendo una sucesión de escenas violentas, grotescas y chocarreras donde solo importa el movimiento cadencioso de los cuerpos, las catanas y los chorros de sangre.

«Kubi»

«Omen»

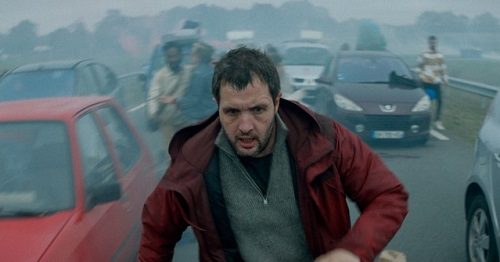

Pero, si tenemos que reivindicar una determinada región del fantástico en la programación del festival de Sitges, es necesario celebrar un año más la valiosa penetración que está teniendo el género en el cine francés actual. De entrada, porque pocos títulos del certamen respiran con la vitalidad y la originalidad de Vincent debe morir (Vincent doit mourir, 2023), primer largometraje de Stéphan Castang —laureado con el premio Citizen Kane del jurado de la crítica; Karim Leklou, el protagonista, también ha sido premiado— que, como Best Wishes to All, apela a una sensación que muchos reconoceremos: esa pesadilla recurrente y muy común en la que, de la manera más inopinada, todo el mundo se vuelve hostil y te persigue para agredirte. Es fácil interpretarlo como una alegoría o comentario sobre una sociedad rota y desmembrada como es la Francia de hoy, pero lo interesante es que el film progresa con habilidad desde una anécdota absurda y socarrona a lo Alain Guiraudie hacia una inteligente revisión del cine de catástrofes. Lo cual la emparenta con el cine de Just Philippot, quien ha presentado en esta edición del certamen Acide (2023), en la que el cambio climático convierte la Tierra en un trasunto de Venus, es decir, un planeta inhabitable castigado por una devastadora lluvia de ácido sulfúrico. A pesar de su muy loable pulso narrativo, Acide resulta más convencional que La nube (La Nuée, 2020), como si nos advirtiera del peligro de que el fantástico francés acabe derivando en una imitación del Hollywood más vulgar. En ese sentido, el ejemplo de lo que puede llegar sería otro film de catástrofes, impersonal y ñoño como pocos, que desaprovecha un estimulante punto de partida: qué bien podría estar La sociedad de la nieve (2023) si se limitara a mostrarnos a un grupo de tipos haciendo cosas para sobrevivir, sin todos esos subrayados y ternurismos que aporta la firma de Juan Antonio Bayona.

«Vincent debe morir»

«La Morsure»

Pero el cine francés visto en Sitges vuelve a ser sumamente valioso también por sus acercamientos heterodoxos y oblicuos a lo fantástico. La Morsure (2023), el primer largometraje de Romain de Saint-Blanquat y ganador del premio Méliès de plata del premio Carnet Jove, puede ser el mejor film sobre vampirismo del festival a pesar de que el tema no se concrete más allá de un disfraz y un beso con apariencia de mordedura, quizás la mordedura aludida en el título. Ambientada en una ciudad de provincias unos años después de la guerra de Argelia y poco antes de Mayo del 68, La Morsure —cuya fotografía, de Martin Roux, ha sido premiada por el jurado— nos habla de la adolescencia y sus misterios con una delicadeza digna de François Truffaut o el mejor André Téchiné, y despliega un look camp digno de Peter Strickland o Bertrand Bonello. Por comparación, es mucho mejor que Le Vourdalak (2023), debut en el largometraje en este caso de Adrien Beau, que recrea el siglo XVIII mediante bellas imágenes vaporosas y coloristas que nos hacen pensar en la estética de Excalibur (1981), de John Boorman. Pero, detrás de tan noble superficie, la trama deriva en otra tentativa cansina por acercarse al asunto del vampirismo de manera original y pierde fuerza por momentos. En cambio, qué sensacional aproximación al personaje de Conan el Bárbaro ejecuta Bertrand Mandico en She is Conann (Conann, 2023). Fiel a su estilo, Mandico asume una mitología popular para crear la suya propia, en la que no hay mayor privilegio que estar muerto ni mayor monstruosidad que la voracidad de los arribistas del mundillo del arte. Entre las ensoñaciones surreales de Maya Deren y el colorismo fauve de Kenneth Anger, Mandico nos vuelve a dejar, como pasó en 2021 con After Blue (Paradis sale), la experiencia más singular de todo el festival. She is Conann solo puede encontrar una cierta filiación con Mamántula (2023), mediometraje de Ion de Sosa igual de queer, desahogado y heterodoxo que parece inspirarse remotamente en los cómics de Ralf König como El condón asesino (1987). Dos policías inoperantes que parecen salir de una película de Marc Ferrer investigan a un misterioso agente arácnido que convierte a sus víctimas en despojos blanquecinos tras practicarles unas felaciones aniquiladoras. Parodia descacharrante de los topicazos del thriller americano, Mamántula es el último capítulo de ese fantástico raruno que practican algunos de los cineastas más interesantes del cine de autor español de hoy.

«She is Conann»

«Mamántula»

Han llegado también, desde latitudes diversas, otros intentos loables pero irregulares por articular un cine fantástico heterodoxo y renovador que merecen mención. Tiger Stripes (2023), primer largometraje de la realizadora malaya Amanda Nell Eu, intenta maridar La mujer pantera (Cat People, 1942), de Jacques Tourneur, con el tono extravagante de Apichatpong Weerasethakul; el resultado, aunque no sea rotundo, es al menos atrayente, y su joven protagonista, Zafreen Zarizai, ha sido galardonada. Por su parte, el polifacético artista congoleño Baloji —premio al mejor director— se estrena también en el largometraje con Omen (Augure, 2023), que nos introduce en un interesante ambiente de supersticiones y ritos ancestrales, y en un clima de espontaneidad digno del cine de Jean Rouch; pero, a medida que avanza la película, se va convirtiendo en una pieza deslavazada e irregular. Paradójicamente, resulta más accesible algo tan cubista como Embryo Larva Butterfly (2023), donde el chipriota Kyros Papavassiliou nos muestra a los habitantes de un tiempo desordenado en el que cada nuevo día avanza al futuro o retrocede al pasado de la manera más arbitraria. H.G. Wells se encuentra con las dislocaciones del relato propias del cine moderno a lo Alain Resnais en este film que, sin ser ni mucho menos redondo, se nos antoja una versión más humilde y eficaz de lo que quería ser Tenet (2020), de Christopher Nolan. Y el tema de los viajes a través del tiempo y de diferentes dimensiones es también la excusa de La teoría universal (Die Theorie von Allem, 2023), de Timm Kröger, para recrear imágenes que vuelven sobre los pasos del cine clásico, sobre el motivo universal de la búsqueda de la esquiva amada y sobre la huella indeleble del Holocausto y de las demás catástrofes de la historia del siglo XX. No es tampoco una película perfecta —el epílogo, por ejemplo, se hace prolijo y pesado— pero resulta una experiencia harto sugerente que ha sido reconocida con el premio José Luis Guarner de la crítica.

¿Una conclusión?

En suma, y aunque tal vez sea una obviedad, el resultado del 56º festival de Sitges nos indica que el desparpajo da los mejores resultados mientras que esa pacatería a la que aludíamos al principio hipoteca total o parcialmente filmes de todo tipo y condición. Quizás el título crucial del festival sea Riddle of Fire, que ha recibido una mención especial porque, literalmente, “ha hecho feliz” al jurado. Se trata de una película que muestra una inteligente socarronería pero apela a la vez a esa ingenuidad inmadura que propaga determinado cine de fantaciencia para adolescentes de todas las edades. O puede que la clave esté en un film como Blood, donde el subgénero del vampirismo parece sucumbir ante una sensibilidad muy de nuestro tiempo, esa corrección política tan reluctante a la distancia irónica que se torna siniestra cuando señala, censura, cancela. Es probable incluso que haya relación entre ambas cuestiones, la ingenua mirada de cierto público y esa gazmoñería que se propaga por las mismas redes sociales igual que la más biliosa toxicidad. Y es posible también que haya intuido algo así una cineasta como Jessica Hausner, que ha presentado en Sitges Club Zero (2023), premiada en este caso por la partitura de Markus Binder. Relato de la revuelta contra cualquier tipo de nutrición de un grupo de escolares espoleados por una siniestra gurú, Club Zero está filmada mediante encuadres fríos y vistosamente geométricos a la manera de Stanley Kubrick. Comparte también con Kubrick —o con Roman Polanski— una fina misantropía, lo mismo que una ojeriza por la burguesía digna de Luis Buñuel. Y, en definitiva, no es el mejor largometraje de Hausner pero resulta directo e implacable, un verdadero grito contra el fariseísmo de nuestro tiempo que atañe sin duda al estado de las cosas en el género fantástico y en el cine de hoy en general.

© Lucas Santos, octubre de 2023

«Club Zero»