Variaciones sobre la modernidad

El desierto crece: cambio climático (y cinematográfico) en la modernidad, la tardomodernidad, la posmodernidad y la requetemodernidad

“… y pobre de aquel que guarde desiertos en su interior”

(F. Nietzsche) (1)↓

0. La última gota

Primero, un lugar común: el cine es un arte del siglo 19 que se desarrolla en el 20 para morir en el 21. Segundo, un lugar no tan común: el proceso de disolución cinematográfica simboliza el proceso de disolución de un mundo. A saber, el del “hombreísmo”: la mirada del Sujeto, el objeto de la Representación.Elcine, como arte mecánico más allá de lo humano (moderna tradición que va desde Abel Gance a André Bazin pasando por Béla Balázs, Jean Epstein, Edgar Morin o Robert Bresson), libera las posibilidades de un arte no representativo, no ideal, sino productivo y reproductivo, plenamente poiético. Estas posibilidades son potencias que el cine en su propio devenir ha dejado de lado, prefiriendo la extenuación narrativa, literal y psicologizante. Así, el cine no se ha desarrollado, y parece morir antes incluso de llegar al siglo 21. Férreamente enclaustrado en la sala obscura, rígidamente “sujeto” el espectador a su butaca y su viaje inmóvil, la historia del cine es una execrable sucesión de sueños inventados para alimentar un imaginario edipizado, maniatado y capitidisminuido.

Estos y otros reproches conducen a las diversas defunciones del arte cinematográfico, la más conocida de ellas provocada por Rossellini a comienzos de la década de los sesenta, a la par que germinaban a coro los múltiples Nuevos Cines en Francia, Alemania, Inglaterra, Brasil, Japón y otros lugares, dando nacimiento a la así llamada Modernidad Cinematográfica. Caracterizada por un movimiento reflexivo hacia adentro o hacia atrás, la modernidad funciona como una metáfora de lo que Adorno llamaría la imposibilidad progresiva de todo arte cargado con la mochila del horror. Esta metáfora no es sino una continuación del “complejo momia” y el “complejo Frankenstein” que Bazin y Noël Burch, respectivamente, proponen como ontología del cine: la negación de la muerte en, primero, la congelación del tiempo (fotografía) y, segundo, la inoculación de vida y movimiento (aparato cinematográfico, la “máquina sublime”). En la modernidad que aquí dilucidamos, y que dibuja claramente un proceso, aparece lo que convendremos en llamar el “complejo del Falso Miller”: hacerse inmortal, y después, morir.

Esto, dicho por un personaje-simulacro en un aeropuerto, un no-lugar de paso, es solo un chiste privado, una ironía burguesa y macarra que habla más de su propio enmudecimiento que de una eficiencia en el mundo de los fines. A resueltas, propone un modelo fecundo del escenario del cine moderno: un personaje que se sabe falsario en un lugar sin entidad. Doble indeterminación que aquí se verá reflejada en una doble imagen simbólica: el desierto interior y el desierto exterior. Una Gran Sequía en dos movimientos: el desierto interior como pérdida de la capacidad de mirar de ese Sujeto que ya no lo está tanto (sujeto, se entiende); el desierto exterior como el lugar de habitación moderno por excelencia, signo de la ausencia del Objeto que mirar (real, no representado), pero también signo de los tiempos, signo de los cambios, signo del mundo futurible.

Nietzsche, pensador que muere al nacer el cine (pierde la cordura casi al tiempo que los Lumière pasan sus primeras películas), fue siempre amigo de hacer filosofía a martillazos con el pasado y especulaciones oraculares con el futuro. Y, aunque de él a Adolph Zukor, el productor, le gustaba lo de que el arte es lo más verdadero pues dice de sí mismo que es una mentira y por ello no trata de engañar, nosotros no seguiremos ese credo romántico en la ilusión ni la apología industrial del obrero onírico, sino que señalaremos el Nietzsche que se atreve a predecir un mundo, pues parece que en su premonición él vio, con claridad y distinción, el devenir del cine. Como no podía ser de otra manera, lo hizo con metáforas. En Así hablaba Zaratustra (1883-1885), se nos habla de las Tres Metamorfosis del Espíritu (léase, del Cinematógrafo): el (Cine)Camello, el (Cine)León, el (Cine)Niño. No ahondaremos en su significación, si bien apuntaremos que las dos primeras son espectros que habitan el desierto, con desigual fortuna, y la tercera es aquella que consigue atravesarlo. Retendremos esta imagen: sólo el niño atraviesa el desierto. Y retengamos, también, la noción de desierto como Representación (en su más amplio sentido, que incluye el raciocinio humanoide, las ciencias positivas, la historia como progreso, cualquier Idea, pero también el Modelo de Representación Institucional, los Grandes Relatos, el Espectáculo Invertido y los Discursos de Sobriedad).

Más allá del mundo como representación, como diría Baudrillard, ha de haber también un mundo. Pero, para ello, es necesario cruzar el desierto. Y como sabemos, el Camello y el León (valga el chascarrillo, el cine primitivo y silente, la Metro Goldwyn Mayer y el cine clásico), son solo habitantes del páramo de la desolación. Empecemos, pues, el viaje móvil, queridos niños.

0.1

La última gota antes de la Gran Sequía que acaba con el clima y el cine está fechada, según las atestaciones, en el año 1964 (no es baladí, el año del anuncio rosselliniano). De forma premonitoria, nuevamente, Michelangelo Antonioni titula su filme El desierto rojo (Il deserto rosso, 1964), aun cuando no aparece ningún desierto concreto en la película. El desierto al que alude Antonioni es sin duda un símbolo de la inercia (inerte es lo muerto) con la que vive la burguesía, encerrada en sí misma y aterrorizada por el exterior. Una crítica al nihilismo estólido de cierta clase social, sí, pero también algo más.

“¿Qué debo mirar?”

En la larga escena desarrollada en el embarcadero, en el interior de un chamizo pintado de rojo donde el grupo de burgueses jugará a ser libre, aparece la segunda forma de la metáfora del desierto. Frente al primer desierto -sí, rojo- de las actitudes de estos personajes, que persiguen emborracharse y montar una orgía mientras afuera avanza una enfermedad ignota, y que acabarán destrozando de forma descontrolada la casucha en la que se encuentran, por pura diversión, está otro desierto -este, diríamos, azul, y ya lo hemos dicho en algún otro lugar- que se encuentra en los ojos de Monica Vitti. Totalmente fuera del grupo, la Vittise halla en pleno proceso de degradación: no ama a su marido y le es incomprensible a su amante. A su imposible existencia como Mujer de un Hombre (tópico freudiano que aparece en toda la primera obra de Antonioni, desde Crónica de un amor -Cronaca di un amore, 1950-) se le añade, en esta escena, la depresión ontológica de la mirada que caracterizamos aquí como el desierto (azul). Atónita, Vitti se acercará a una ventana (abierta al mundo) y solo enunciará una pregunta: “¿Qué debo mirar?”, planteando el epítome de toda la modernidad cinematográfica “más allá del mundo como representación” y “fábrica de sueños”. Ni su amante ni su marido comprenderán siquiera la pregunta. La mirada de Vitti se encuentra perdida mirando nada a través de la ventana.

En ese mirar nada, como por un embudo o un tragaluz, la conciencia y la mirada atraviesan el marco y dan mágicamente en un espacio circular, una región central y devastada. La metáfora que se señala a sí misma y no lleva a ningún sitio (contra su propia etimología, que es llevar hacia o llevar más allá, y que hace que los autobuses en Atenas tengan la palabra “metáfora” escrita en sus laterales). “¿Qué debo mirar?”, se repite, pues algo se quiere mirar, ya que no se posee la fuerza buñueliana para cerrar los ojos o cortarlos. Aquí no hay tal subversión. Vitti escapará del chamizo corriendo por el puerto. La seguirán los demás, pero en su persecución nunca se encontrarán, tampoco en el plano, y la niebla les hará desaparecer. Finalmente, Vitti cogerá un coche para intentar quitarse la vida sin conseguirlo. El desierto en el ojo ha sido enunciado: comienza el viaje.

Pero, “todavía”. Corte neto. Pasamos a un interior de una casa burguesa. Monica Vitti está casi recompuesta formalmente, trajina en la cocina. A lo lejos, la voz de su hijo le llama. Ella se acerca y observa cómo el Niño juega con útiles de química de su padre. Vemos que el desierto aún está en su mirada. El Niño pregunta: “¿Cuánto son uno más uno?” A lo que su madre responde que cuántos van a ser, qué cosas, que dos, uno más uno son dos. Vayas donde vayas en el desierto, una más uno siempre hacen dos. El Niño, silenciosamente, deja caer una gota de agua sobre un pequeño cristal. Una, dice. Luego, desliza otra, la última. Ambas gotas se unen. El Niño le muestra el cristal a la Vitti, que, casi llorando, parece comprender. “¿Cuántas ves?”

1. Primera sequía. El desierto interior: La metáfora

“Trasladémonos a una región solitaria; el horizonte se extiende indefinidamente, el cielo está limpio de nubes; ni el más ligero soplo de viento agita los árboles ni las plantas; no hay animales ni hombres ni aguas corrientes; el silencio más profundo reina en toda la extensión; este paisaje despierta graves pensamientos. Invita al olvido de la voluntad y de sus miserias. No queda más que el estado de contemplación pura, y el que no sea capaz de elevarse a ella solo sentirá vacío y aburrimiento. La aptitud para soportar y amar la soledad es una medida de nuestro valor intelectual”

(A. Schopenhauer) (2)↓

1.1

Antes de pasar a la travesía desértica, y hablar con Blumenberg “desde la perspectiva de la retirada de las grandes expectativas” y seguir poniéndonos escatológicos y arenosos, un apunte acuático.

La última gota aparece henchida, grávida como un océano, y tiene dos caras. Ambas ilustran el proceso inverso a la liquidación sociopolítica puesta en boga por Bauman y otros, mostrando una transición líquido-sólido que clarifica el carácter frenológico de nuestras pesquisas: el Espíritu (el Cinematógrafo) es un hueso. La representación se hace “re-producción” al hacerse cal, sal o arena: cuerpo. El cine moderno (tardo-, pos- o requete-) es el cine de los cuerpos y no el de las sombras proyectadas. Las imágenes acuáticas que proponemos son exordios del espacio sin vida, sirven para realizar un fundido previo al Último Plano.

En 1967, el terrorista-cineasta Michael Snow proponía en Wavelength un travelling frontal de más de cuarenta minutos en el que avanzábamos por un cuarto hasta un primer plano de una fotografía clavada en la pared. En la parsimoniosa secuencia aparecían algunas figuras humanas con atisbos de hacer algo: abren armarios, se mantiene una conversación telefónica. Intentamos desentrañar una trama incluso, también en la ventana por la que vemos moverse máquinas con ruedas y otras figuras humanas. Pero no pasa nada. El plano finalmente enmarca la fotografía en la pared, deteniéndose: un océano congelado, pleno de ondas, parece moverse ante nuestros ojos. Si hemos conseguido atravesar el cuarto, esta imagen lo que nos dice es que no hay nada que mirar. Nos dice que hay que cerrar los ojos para ver. Es la cara occidental de la Última Gota donde, quizá inanemente, buscamos una dirección, una respuesta a la pregunta crítica.

En la cara oriental de la gota encontramos un océano gnoseológico que contiene todo el pensamiento, como una ficción postrera. El filme de Tarkovsky Solaris, realizado en el año 1972, tiene, además de la insumisa constatación de que la ciencia ficción no es un oxímoron sino una descripción de la mayor por la menor, la fecunda idea de que, finalmente, la imagen no podrá ser vista/pensada si no es atravesándola, habitándola. Irrepresentable, la imagen debe estar viva para ser vista, so pena de perderse en el marasmo oceánico de la representación ideológica.

Solaris o el pensamiento-océano

Ambas caras, ambos océanos, nos incitan a mirar, o al menos quieren responder a la pregunta vittiana. Reinventan la máxima kantiana del sapere aude como videre aude: pero precisamente, nos indican que no es el conocimiento (representación del objeto) el que ve, que él sólo ve ficciones, objetos parciales inventados. Es el ojo eyaculador, invadido de llanto, el que posee la imagen. No hay pantalla, no hay superficie de proyección. Cerrar los ojos (¡Ocúltate Objeto!) para volverlos a abrir, a otro mundo, a otra imagen. Con ello, salvar el cine, y el clima.

Las tentativas acuáticas de Snow y Tarkovsky, sin embargo, no nos apartan un ápice de la senda marcada. Último fulgor de un mundo posible, no es más que un futurible. Al menos por ahora. La Última Gota, obviamente, cae, secándose, en el suelo del desierto.

1.2.

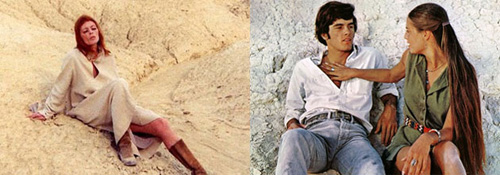

Antonioni, en 1970, haría efectiva la noción del desierto al realizar su filme norteamericano Zabriskie Point. Aquí, como en todos estos primeros ejemplos secos, el desierto funciona como metáfora de un estado de cosas. De tal manera, “todavía” encontramos un aparato ideológico que, como atestado, quiere describir el mundo. La imagen tiene entonces un carácter metafórico allende su propia fisicidad: vehicula ideas. Es el lugar común del cine moderno tras el estallido realista: un cine de ideas, transformador del mundo y de las conciencias. Más aún, “el neorrealismo sin bicicleta”, como diría Deleuze, ha perdido el fundamento social que lo dotaba de sentido y, por tanto, se ve obligado a mirarse a sí mismo y ponerse en cuestión. Esto ocurre con Fellini o el propio Antonioni. En Zabriskie Point el desierto del mismo nombre es la metáfora de una sociedad (la joven Norteamérica del hippismo, la paz y el amor, y su anverso: Nixon) que se halla desnuda: moral y físicamente. El desierto Pop de Zabriskie, con la forma de un cerebro fuera de su cráneo, expuesto al aire, ilustra una sociedad transparente y pornográfica, que hace de la exhibición el sentido, aniquilando la posibilidad del misterio.

Zabriskie Point: el Desierto Pop/La cicatriz interior

Ese espectáculo, la sociedad de consumo y el capitalismo de ficción, se ve reducido a la mera repetición paranoide de su propia violencia. El sexo sucio y patológico, incontrolable y maquinizado: hacer el amor es como pilotar un avión y viceversa, esa es la regla del juego. Antonioni, ilustrando las tesis de Debord, finiquita el filme con la repetición espectacular de una casa volando por los aires, filmada desde diferentes puntos de vista.

En La cicatriz interior, filme de Philippe Garrel de 1972, no es una sociedad lo que el desierto refleja. Metáfora de un vacío interior, el espacio fantasmático que habitan los personajes es un espejo de su propio estado de ánimo. Tras la resaca del 68, esa Última Gota, la generación de Garrel vio cómo sus esperanzas eran definitivamente fusiladas. Él y otros, como Antonioni y Fellini con el neorrealismo, conformarían una Nouvelle Vague sin Pub y sin París. Se verían recluidos en sí mismos, y dejarían de ser realistas y pedir lo imposible. Perderían el lenguaje y, por obligación, el marco. Filogenia de la mirada circular “des-marcada”: el personaje masculino, vestido como un dandi y que insiste en abandonar a Nico y avanzar solo, realiza un círculo perfecto sobre la arena, la cámara “fija” sobre él. Vuelve a dar al mismo sitio, con el mismo interlocutor incomprensible. Primeros filmes propiamente desérticos y sintomáticos, en ellos se pierde la narración, se pierde el hilo con el que se sujetaba el objeto como un globo de helio o un perrito faldero. Se va abriendo el espacio y sobre él, como sobre la arena, se deposita, acumulándose, el tiempo. Cine del cuerpo, decíamos, pero también de lo que con él hace el tiempo. Cine de las heridas y las cicatrices.

Como venimos apuntando, el tránsito del (Cine)León al (Cine)Niño es análogo al cambio de la mirada cuadrangular por la circular. En ello hay un ímpetu subversivo: el paso de la imagen clásica a la imagen moderna es una ruptura no solo gramatical. En ello no solo aparecen las “agresiones” que persigue Burch, las “defecciones de la imagen” de Bachelard y Barthes, sino también un programa escatológico: la deslegitimación leónida, la superación del desierto de la representación. Inserción de las categorías de producción y reproducción. Como veremos, este proceso tardomoderno es una forma de superar la desrealización (Jameson) o irrealización (Metz) características de la imagen cuadrada y capital.

En el desierto, hablando con propiedad, es imposible la mirada cuadrangular. El espacio es en sí redondo y carece de límite o pared. Justamente lo mismo ocurre con la propia mirada, cuando esta es dejada libre: el horizonte, entonces móvil, se va plegando siempre sobre sí, provocando nuevos espacios redondos que se extienden sobre la superficie. Lo específico del desierto, amén de que en él no es posible la vida, es que en él no se da ningún lenguaje o gramática. Aquí reside el punto de inflexión: al no poder desplegar el viejo lenguaje, es necesario generar uno nuevo. Al primer momento de “¡Ya no sé hablar!”, le sigue el silencio. Luego, vendrá el balbuceo incipiente. Estamos pues, en plena travesía.

1.3

De forma tardía, encontramos un ejemplo marginal de una búsqueda de lenguaje que quiere leer sobre la arena. Es una mirada astigmática, nostálgica. En 1979, el cineasta experimental catalán Joan Bofill, que procede de la pintura, realiza una mínima película llamada Arena que consta de cuatro tomas sucintas de una duna en días distintos. En la repetición, Bofill cree encontrar una extraña comunicación: el brillo de los granos de arena parecen conformar frases con el viento, con los reflejos del sol. Como si de un seguidor acérrimo de Wittgenstein se tratara (filósofo analítico y fanático del western y del desierto codificado), Bofill inventa un juego de lenguaje tan privado que es incomunicable. No habita el desierto: sale de su casa de Palafrugell, planta un marco y espera cosechar un sentido. La duna no habla, hay que atravesarla.

La crisis de la modernidad, enunciada de forma definitiva por Lyotard en 1984 en su texto La condición posmoderna, se caracterizaba por la “descomposición de los Grandes Relatos” (3)↓. Era del masaje y el simulacro, lo propiamente posmoderno es lo que Jameson, hablando en heideggeriano, considera la “ocultación de la cuestión del ser” (4)↓.

¿Qué quiere decir con esto? Remitiéndose a la idea de la verdad como aletheia (del griego: “des-ocultación”), Jameson refiere un momento histórico en que aún se tiene la percepción de algo que está oculto y por descubrir. Tal idea es indudablemente de índole marxista y “todavía” alberga la esperanza del sentido. Por descubrir o recuperar. Veremos, en adelante, que tal ocultación es finalmente olvidada en la requetemodernidad, donde no tiene -la verdad- ninguna importancia en absoluto.

Sin embargo, antes de ello, nos detendremos en un momento muy significativo, y que provoca fecundas resonancias con la pregunta que inicia esta modernidad desértica y depresiva. A saber, el qué debo mirar de Vitti/Antonioni. En concreto, en el filme de Wim Wenders Tokio-Ga (Tokyo-Ga), realizado en Japón alrededor de la figura de Ozu en 1985. Dos años antes, tiene aquí su interés mencionarlo, Wenders había realizado su película Paris, Texas (1984) en el desierto americano, como hiciera Antonioni. Preñado de melancolía, ubica a su personaje en busca de su mujer y su hijo perdidos en un lugar de la frontera entre Texas y México, llamado Paris. Si bien, como ahora comprobaremos, Wenders no se atreve a transitar el desierto, sino que prefiere congelar el tiempo, embellecer el espacio, anonadarse en la imagen. Con el subconsciente colonizado por los americanos, como haría decir al profesor de Lengua en su filme En el curso del tiempo (1975), Wenders anhela la venida, otra vez, de la GranImagen, del Gran Objeto. En Tokio-Ga, como apuntábamos, hay un momento muy sintomático, en el que Wenders plantea justamente el problema que nos concierne. Subido a un elevado mirador con forma de pirulí, Wenders dialoga con Werner Herzog. Quejumbroso, mira a través del cristal y le dice a Herzog: “Ya no hay nada que ver…”, que el mundo ha desaparecido ante nuestros ojos. Observando el skyline de Tokio, Wenders asegura que ya no hay imágenes que valgan la pena, que no es como con Ozu, con Ford o con Renoir. Evidentemente, Wenders habla más de sí mismo que del estado del mundo: hay un mundo, pero a él no le gusta. Herzog, más o menos estupefacto, se le ríe en la cara disimuladamente, con una mano se tapa la boca, con la otra señala hacia fuera. Wenders, en el desierto del mundo posmoderno, se muere de sed. Herzog, que no ha hecho otra cosa que intentar atravesarlo (Fata Morgana, Donde sueñan las verdes hormigas, Lecciones de oscuridad), solo tiene un lenguaje: el de la supervivencia. El León ruge, el Niño ríe.

El Paris de Texas/“No hay nada que ver” (Respuesta, el índice de Herzog)

2. Segunda sequía. El desierto exterior: La sinécdoque

“El arte no es libre ni siquiera donde se las da de libre porque protesta; hoy se canaliza hasta la protesta. Por supuesto, será apologética la aseveración de que el arte no tendrá final. La actitud adecuada al arte sería cerrar los ojos y apretar los dientes”

(T.W. Adorno) (5)↓

Superada la modernidad tardía, caídos los muros de piedra significantes. La degradación de la MuyRepetitivaIndustria produce el colapso de la imagen especular y representativa, e igualmente deja huero al espectador inmóvil. Una nueva lógica espacial posmoderna se propone como máquina productora de pastiches, de fragmentos separados que hablan una lengua muerta. Allende la metáfora, que hace viajar los significados identificándolos, la sinécdoque aparece como una forma postrera, no ya de representación de una realidad, sino de presentación (productiva) de una parte del todo incognoscible. Si el todo es lo no verdadero, la parte, el objeto parcial, es la pequeña porción de verdad absolutamente relativa. La mirada, que produce el objeto y con él sus símbolos, se extingue para dejar el objeto troceado e inmanente: “Es de las cosas de lo que se trata, no de los ojos para verlas”, diría Brecht.

En este salto acomodaticio, la imagen del desierto deja de ser legible para convertirse en un espacio henchido de resonancias mundanas. Perdido el personaje, su psicología y su lenguaje, aparece el propio lugar como cuerpo de texto y verdad material última: que nada tiene lugar sino el propio lugar nos indica la definitiva defunción de la narración como paradigma y nos traslada a una nueva región donde la imagen -el espacio- deja de ser el resorte de la identificación para conformarse como ideológica. En el mundo sin Grandes Relatos, sin Historia, el Cine es el último avatar de un arte zombie, una “verdad pública” (cif. Fernando Castro Flórez), que, finalmente incapaz de seguir inventando historia(s), con una s, se ve remitido a un mundo exclusivo, ya no alimento imaginario: le resta, aún y todavía, el conocimiento o la transformación de ese mundo, atravesadas las metáforas de la evasión.

En esta escatología que seguimos, ese sujeto inmóvil imaginario y metafórico deja de serlo al hacerse el espacio pura virtualidad, transporte neto, solo cortes y fluidos. La Representaciónburguesa se deshace en representación capital. Este momento, no ya tardío sino después, es la posmodernidad caracterizada como “la dificultad de presentar lo personal en un espacio simulado”. La persona, putamen nodal de toda representación y todo Arte mayúsculo, no existe. El autor, y con él el espectador, se ven abocados a la desaparición: son ya espejismos, fata morgana, en un desierto real y en crecimiento. Estética de la desaparición por aceleración y overdrive. Formas de subsistencia en un mundo que es la encarnación topológica del Crimen Perfecto y la SoluciónFinal.

En este contexto del Desierto Real, como es bien sabido, el ejemplo de Obra de Arte Total típico es la reproducción (que no representación) televisiva del atentado terrorista al World Trade Center. Su contraplano no artístico es la ulterior Operación Tormenta del Desierto. Este es el díptico básico para conocer el arte del nuevo siglo. Sin embargo, nuestra travesía nos lleva aún por otros caminos, otros desiertos.

2.1

Gus Van Sant, posiblemente la figura más importante del último cine contemporáneo, realizó en 2002 el filme Gerry, todo un giro en su propia filmografía y un capítulo fecundo e influyente en el marco de la producción cinematográfica global: su rastro se puede seguir tanto en los propios Estados Unidos y Canadá como en Latinoamérica, en el cine europeo y en el asiático.

Gerry: la herida exterior

El minimalismo narrativo de Gerry es tal que apenas se puede hablar de historia: dos amigos salen de paseo y se pierden. En su deriva, acabarán descubriendo su propia soledad sin nombre, su necesidad de extinción. De una forma u otra, acabarán separándose. Si el comienzo del filme es una insulsa conversación sobre el programa televisivo La ruleta de la fortuna, el fin es la no posibilidad de la palabra ni la conversación, por la no presencia del interlocutor. Su pérdida en el espacio del filme es su situación señera en el espacio del mundo: ningún lugar adonde ir, nada en lo que creer. El desierto en el que finalmente se pierden es un desierto albo de sal: no es la erosión de la tierra la que da forma a esta superficie sin vida, sino la solidificación del agua, la no fluidez del elemento vital primitivo. Las formas mínimas son asimilables a la apariencia de la música electrónica, basada en la repetición metronómica y en cierta acumulación progresiva. Desde luego, al no haber melodía, al no haber historia, el minimalismo se dirige a una experiencia bruta con el tiempo y el espacio. Las quejas que se le hacen a Van Sant son las mismas que un fanático de los Rolling Stones o Pink Floyd hace sobre Plastikman.

Gerry dialoga íntimamente con el filme de Garrel del que hablábamos más arriba, La cicatriz interior. Si en esta, como veíamos, el personaje hacía un círculo alrededor de la cámara, en aquella será la cámara la que realice un travelling circular alrededor de un Matt Damon silencioso y con la mirada perdida. Sin primera ni cuarta pared, el ojo mecánico gira alrededor de un personaje que es ya pura transparencia, pura idea y pensamiento. En este círculo, Van Sant parece ilustrar la idea definitiva del cine como forma pensante: en su circular, la historia jamás avanza, no se dirige a ningún sitio, es nuestro pensamiento el que lo hace.

2.2

La forma mínima aparece como tópico de la posmodernidad cinematográfica menos industriosa, aquella que no parece participar, quizá, del complot del arte. Tendencia al esbozo, al trazo, al fragmento, al enmudecimiento. Como la seminal Gerry, The Brown Bunny (2004) y Twentynine Palms (2003), de Vincent Gallo y Bruno Dumont respectivamente, se ubican en la zona desértica del oeste norteamericano. Como ella, presentan historias minimalistas que “giran alrededor” de un tema sobre el que se rumia y al que incitan a rumiar. Paroxismo del guión y de la imagen que nos conducen a un ritmo meditativo (que no meditabundo). Ambas comparten tema, moderno por excelencia: la pareja… y su desaparición. He aquí lo pos-: la desaparición. El filme de Gallo, vapuleado en Cannes y con apenas estrenos en pantalla, se compone por la acumulación de pequeñas escenas en las que el propio Vincent conduce su coche o su moto, o simplemente se detiene para mirar al vacío. Entretanto, alguna inserción de su ex: en concreto, de una controvertida escena de una felación, de alguna discusión, de un abandono. Los recuerdos atraviesan la rota mente de Vincent (experto ya en papeles de atormentado), como él atraviesa el desierto que lo rodea. Como en Zabriskie Point, aquí y en Twentynine Palms aparecen grandes máquinas que acogen al individuo, prótesis de metal con las que se intenta nuevamente poblar y cruzar el desierto Pop. Un desierto atravesado primero ya por urbanizaciones y piscinas y gasolineras y supermercados, y después por la moto de Gallo, o por el Hammer en el que se mueve la pareja del filme de Dumont por un desierto idílico y terrorífico a un tiempo.

La mamada y la moto/Twentynine Palms

Gallo cruza desesperado el mismo desierto que la pareja de amigos de Gerry, tratando de olvidar y desaparecer por la vía acelerativa del movimiento constante: no parar, seguir adelante. La pareja de Twentynine Palms, que pasea sus neurosis relacionales por un desierto al que quieren fotografiar, en el que follan como en una película de Andrew Blake, alejándose y reencontrándose sin motivo, acabará desapareciendo igualmente: “la ruleta de la fortuna” hará que a él lo violen sodomizándole y a ella la obliguen a mirar. Su propio desequilibrio, su desierto emocional, dará forma a su última discusión.

Como vemos, el desierto no es lugar para comunidades: ni amistad ni amor son posibles en el espacio virtual que conforma el mundo posmoderno y, poco a poco, requetemoderno.

Parece que todo se dirige hacia un fin. Así el cine. Lo parece. Sin embargo, aun cuando todas las imágenes del desierto señalan ese lugar (el del fin o su disyunción, la posibilidad de la supervivencia en un mundo finiquitado), los tiempos más actuales se dirigen hacia una nueva gestión del desierto exterior. Este ya no es un mundo al que solo accedemos parcialmente, de forma esquizoide y sin un sentido último, liquidando las esperanzas de las alianzas pretéritas (la representación, sus amigos y amores), sino que se transforma en el Desierto AfterPop: un espacio ni sólido ni líquido, solo un objeto transicional. Dirá Frederic Jameson: “En ausencia de Utopía, al seguir siendo las cosas contingentes y desiguales con sus propios conceptos, se deben volver a inflar y parchear con la alegoría” (6)↓.

3. Ursatt

El prefijo alemán ‘Ur’ designa la cualidad muy antigua, arcaica o incluso primordial de un sustantivo. En un sentido más extenso, se refiere a un “original inaccesible”. La ciudad de Ur, como dice Deleuze, es “el punto de partida de Abraham o de la nueva alianza”. Más aún, y más actualmente, la nueva ciudad Ur-Pop es más bien el punto de partida de Isaac, el hijo estupefacto que pregunta: “Pero, ¿a qué venía eso?” Esta nueva concepción, siguiendo la terminología de Eloy Fernández Porta en su sorprendente ensayo Homo Sampler, es la definición de “lo moderno como lo más arcaico” (7)↓. Si Edgar Morin definía como neo-arcaísmos los ejercicios libertarios de los sesenta, con su mistificación de la revolución a lo Mao o a lo Sorel, este “complejo Heliogábalo” se transforma, como decíamos al comienzo, en el complejo del Falso Miller: la estética de la desaparición y las comunidades desobradas hacen su aparición en el contexto actual justo cuando el mundo se acaba, cuando el enigma desaparece. El enigma, “si la promesa será un engaño” (Adorno dixit), se resuelve en la figura de Isaac, en la del Falso Miller de Al final de la escapada, que solo se tienen a sí mismos, y ningún lugar donde ir. Fuera de la Ciudadde Ur, del abrigo de sus murallas, el páramo de espejos.

Sabemos, extramuros hallamos el espacio que venimos ahondando, aquel lugar disonante donde se pierde el lenguaje y la mirada. La propia imagen del espacio pierde su contenido simbólico, como lo pierden los planos de Tarkovsky cuando son “limpiados” por la lluvia o el agua. Contra la momia, contra Frankenstein, aquí no se trata de postergar o incluso esquivar la muerte, sino todo lo contrario: se trata de asimilarla, de aprehenderla. Esta muerte que el desierto no representa sino que reproduce, acabamiento de la antigua alianza, de la vieja creencia en la comunidad y la imagen, llega sincopada con la defunción del individuo, del paradigma burgués momificante y su imaginería. Más allá de la metáfora, de la sinécdoque, el desierto es lo Real: lo real del fin de la historia, lo real del fin del mundo habitable, lo real del fin de las películas.

En la modernidad Ur-Pop, donde los extremos primitivo-moderno se unen formando un círculo ahistórico, reactivo y reaccionario, la obra de arte deja de ser un proceso para ser algo así como el dedo gordo de un pie: un trozo desmembrado de un cuerpo ya incomprensible e informe, pronto para el goce fetichista o para el consumo estético. El desierto deja de crecer al haber ocupado, definitivamente, todo el espacio, contaminándolo. En la requetemodernidad, donde también la muerte pierde su trascendencia, no hay “ocultación de la cuestión del ser”, sencillamente, no hay tal cuestión.

Con afinidad a este abandonado proceso, el último cine con posibilidades de existencia es aquel que se encuentre, por así decir, “pegado” al lugar material, registrando testimonialmente el proceso de extinción y el movimiento de las dunas. Aquel que siga “contando historias” solo participará del apagamiento progresivo de las esperanzas, alimentando la gran mentira con más símbolos.

Con el miedo a morir, la requetemodernidad trae consigo el fin de la línea del tiempo. El cambio climático irreversible es idéntico al fin del arte por tantos señalado. La producción y reproducción se suceden como las catástrofes ambientales. Ya no existe ningún pensamiento catastrófico-conspiratorio al que poder aferrarse, como hacían Baudrillard y Jameson a finales del siglo 20. El siglo 21 nos ha traído la habitación del desierto, y el disfrute estólido del acabóse.

Categorías primitivas como el pastiche o el collage, típicas de las viejas vanguardias, refulgen en la requetemodernidad. Entre lo ya dicho y el silencio, el arte actual presenta un “No Future” no punk, sino AfterPop.

Ejemplo nítido de esta requetemodernidad que cohesiona lo más arcaico con el no va más de las tendencias actuales, el último filme de Serra, El cant dels ocells (2008), mezcla y samplea la historia de los Reyes Magos con la estética de la desaparición requetemoderna y sus formalismos. Planos secuencia vaciados por completo de contenido (como los personajes que encarnan a Sus Majestades), filmados o transferidos a un blanco y negro primitivo-dreyeriano. Deambular errátil de tres figuras por el Desierto Pop, el filme de Serra despliega un enmudecimiento arcaico que no hace sino hablar del propio cine y su discurrir.

“Las obras de arte son arcaicas en la era de su enmudecimiento.

Pero si ya no hablan, habla su enmudecimiento mismo”.

Desierto desacralizado que corresponde a una nueva lógica espacial, que arranca el misterio de los espacio públicos, convirtiendo lo singular en lo sin-lugar. También la pantalla, la sala de cine. Desierto no significante, lugar intercambiable: Islandia, Lanzarote o el Cabo de Creus son una y la misma superficie, sobre la que apenas es posible dejar huellas. Parcheado por la alegoría, el Desierto AfterPop es habitado por fantasmas pretéritos que, sin atravesarlo, lo pueblan.

Finalmente, el desierto deja de ser especular al hacerse real e irrepresentable. Solo reproducible, la cuestión es por qué es el propio Hombre-espectador el que desea el desierto, interior y exterior, como decía Reich que las propias masas habían deseado el fascismo. Ocurre que el deseo nunca es engañado: se alimenta de las mentiras. Como el Camello, grávido de ellas, o el León, que las profiere y provoca, el Cine ha acabado por ser justamente lo contrario: un engaño deseado. Aún pudiera quedarnos la esperanza, quizá solo experimental, quizá fútil, de un Niño y su Cine: celebrar la muerte del cineasta y el nacimiento del pensador, como dice Carlos Losilla escribiendo sobre Godard en Cahiers du Cinéma. España (n.º 33). Niño o loco que inventa, como quien sueña, su propia gramática, al que uno y uno no le dan dos. Niño que atraviesa su propio desierto y logra desembarazarse de sus monstruos, como el pequeño Max en Donde viven los monstruos (2009), de Spike Jonze. Cine que atraviesa el suyo, abandonando los monstruos de la Representacióny la Razón, naciendo a una nueva mirada más allá de tales Escila y Caribdis. O eso, o, como al protagonista de Twentynine Palms, que nos den por el culo y que dejen nuestro cadáver extendido en el desierto, en el centro mismo de Urstatt.

El Niño: la esperanza

(1)↑ NIETZSCHE, Friedrich: Así hablaba Zaratustra, EDAF Ediciones, 1969.

(2)↑ SCHOPENHAUER, Arthur: El mundo como voluntad y representación, Editorial Porrúa, 1983.

(3)↑ LYOTARD, Jean-François: La condición postmoderna, Ediciones Cátedra, 1984.

(4)↑ JAMESON, Frederic: Estética geopolítica, Ediciones Paidós, 1994.

(5)↑ ADORNO, Th. W.: Teoría estética, Ediciones Akal, S.A., 2004.

(6)↑ Véase nota 4.

(7)↑ FERNÁNDEZ PORTA, Eloy: Homo Sampler, Editorial Anagrama, 2008.