Olive Kitteridge, Kurt Vonnegut y otras historias

A quien pueda incumbir

La otra tarde dejé de leer el libro que estaba leyendo y en mi cabeza algo inclinada hacia el techo se entremezclaron algunas historias. Hacía unas horas que había terminado de ver Olive Kitteridge (Lisa Cholodenko, 2014), una miniserie de cuatro capítulos de la HBO protagonizada por Frances McDormand. La actriz interpreta a la Olive Kitteridge del título, una mujer que, en palabras de su nuera, “es de otro tiempo”. La segunda esposa de su hijo trata de contextualizar ante sus propios hijos el arisco comportamiento de la abuela Olive, alguien que ha vivido toda su vida atendiendo a una única máxima, la de no transigir. La de ser ella misma y no aquello que los demás esperan que seas, digas, sientas y hagas. Aunque eso la lleve a ser, a menudo, una persona terrible a ojos de los demás. Por eso, el personaje interpretado por la mujer de Joel Coen vive en una tensión constante con el espacio que habita y las personas que la rodean. Por eso, en el convite de la primera boda de su hijo, tras asumir que ella es, definitivamente, la rara, la que desentona, la que no se doblega a los rituales ni baila al ritmo de la música, optará por dimitir y encerrarse en una habitación a echar una cabezada.

Pero la imagen concreta que en ese momento me hacía reír por dentro era una estampa invernal que tiene como coprotagonista a Jack Kennison, personaje al que da vida Bill Murray, en el último episodio de la serie. Olive, dando un paseo, se topa con él, diríase que congelado en el suelo en una especie de incómoda postura de yoga, como si esperara a que una voz le dijera que ya está, que ya puede levantarse y seguir andando. El señor Kennison se ha caído y le da igual, porque ha perdido el apetito, también a su mujer, y que el mundo gire ha dejado de preocuparle. La interacción entre ambos cuerpos, en esa deliciosa escena, prácticamente condensa el desdén de Olive hacia el mundo en que le ha tocado vivir: ayudará a Jack a levantarse, pero haciendo gala de ese temple impasible al que, a esas alturas, ya nos hemos acostumbrado. No se arrodillará como impelida por un viento ante el cuerpo doliente del otro y empezará a palmearle la cara o a susurrarle que todo está bien, a ofrecerle su cuerpo como palanca, sino que le pedirá, simplemente, que se levante, que lo intente, que empiece por la pierna derecha. Y le dará una patadita casi amistosa en la suela del zapato derecho. Y los dos seguirán andando hacia sus respectivos coches.

Olive Kitteridge, producida por la misma Frances McDormand, adapta una novela homónima, ganadora del Pulitzer, escrita por Elizabeth Strout y publicada en 2008. Mis divagaciones me llevaron a otra novela, que no ganó el Pulitzer y fue ninguneada durante décadas, llamada Stoner. La escribió un tal John Williams (no le confundan con el compositor de bandas sonoras) y abarca el arco completo de la vida de William Stoner, un chico que descubre su pasión por la literatura; se hace hombre; consagra su vida a la enseñanza; fracasa en el matrimonio pero logra vivir, durante unos meses, la locura del amor; luego envejece; contrae un cáncer y muere. Muere íntegro, siendo hasta donde le ha sido posible William Stoner, el nombre con el que nació, y privándose, como Olive, de transigir. Entre las vidas de ambos se pueden trazar unos cuantos paralelismos. Stoner muere al final del libro, mientras que la narración de Olive Kitteridge queda abierta a un posible futuro que ya no veremos, como esa ventana del cuarto de Jack Kennison que da a una exultante vista de postal, pero ambas historias, que no son precisamente caminos de rosas, me transmitieron una sensación muy parecida. Me recordaron cosas que ya sospecho, como que la felicidad y la tristeza son meros estados mentales y que si no has experimentado alguna vez el desamor o la desgracia casi podría decirse que no has vivido.

No sé si algún día el dramanismo, la postura vital que mi amigo Manel reivindica a veces en nuestras tertulias de menú del día y de compra de películas, se hará popular. Sería mejor que lo explicara él, pero viene a decir algo así como que es absurdo negar o hacer oídos sordos o resistirse con ungüentos a la experiencia del dolor, a los malos tragos, a las desilusiones, sino que hay que aceptarlas como parte integral del todo inextricable en el que vivimos, vivirlas igual que vivimos los buenos momentos, sin hacer distinciones, y dejándonos vencer por cualquier detalle irrisorio que asome por ahí y nos haga gracia, ya sea una frase de un libro o la forma que tiene de moverse y gesticular cierto camarero. Otra mujer que no se postra ante nadie, la detective Stella Gibson de la serie británica La caza (The Fall, Allan Cubbitt, 2013-), dice que el mal está en los detalles. Pues bien, el humor también está en los detalles. Quizá todo, la historia entera del mundo, esté en los detalles, incluso en esos detalles que Olive Kitteridge no tiene para con sus vecinos y familiares, cosa que hará que algunos le tengan manía durante el resto de su vida.

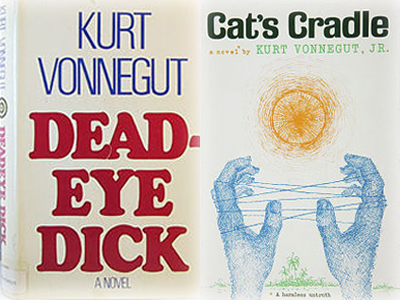

El dramanismo me lleva a otra invención genial, el bokononismo, la religión que Kurt Vonnegut se inventó en esa desternillante farsa que es Cuna de gato (el libro con cuya traducción al catalán, Bressol de gat, se estrenó, en 2012, la editorial Males Herbes). El bokononismo se enfrenta al absurdo de la existencia de una forma radicalmente iconoclasta: básicamente, hace algo que hoy en día prácticamente nadie está dispuesto a hacer, y es declararse chiste, negarse a sí misma, de entrada. Es decir, lo que hace la doctrina ideada por Bokonon es reconocer que todo lo que predica es una pura farsa, una vulgar mentira, para acto seguido afirmar que no hay nada de malo en contar mentiras, que las mentiras nos ayudan a vivir. Y es que Olive Kitteridge y William Stoner me llevaron también hacia Vonnegut, de quien hace poco leí El francotirador, una novela cuya existencia desconocía hasta que una madrugada, en el Primavera Sound de hace dos o tres años, me encontré a una chica que la leía, en inglés, sentada en una posición que no parecía muy cómoda. A ella no parecía importarle, quizá porque, según me dijo, era lo mejor que había escrito su autor. Y la rocambolesca historia que cuenta El francotirador, que también abarca toda la vida de una persona, tampoco es demasiado alegre. En manos de otro escritor, podría llegar a ser incómoda de leer, pero Vonnegut tenía ese don para contarte las historias más tristes del mundo como si fueran bromas misteriosas, colisiones de bolas de billar o estallidos como el que obsesiona a John Travolta en Impacto (Blow Out, 1981) de Brian de Palma. Cosas que pasan. Cosas que pasan y a veces nos joden la vida, pero nunca nos escatiman la risa. Hay que saber reír. Hay que querer reír.

Olive Kitteridge empieza con su protagonista decidiendo si se suicida o no, y la narración empieza a retroceder en el tiempo desde ahí. Olive ha dejado una carta de despedida cuyo contenido jamás conoceremos, pero en cuyo envoltorio ha escrito: “To whom it may concern”. A quien pueda incumbir. Con las mismas palabras empieza Payasadas, otra gran novela de Vonnegut. Con las mismas palabras, con ese gesto de humildad que asume que lo que se va a contar quizá no interese al receptor, podría empezar cualquier historia. En algunas películas de Brian de Palma, los personajes escriben notas o las dejan a medio escribir. El director de Carrie (1976) no ha empezado ninguno de sus filmes con ese “to whom it may concern”, aunque sus primeras secuencias suelen dejar claro de entrada que a lo que se va a asistir es a un artificio: el cine es la mentira a veinticuatro fotogramas por segundo, dice, contradiciendo a Godard, en la larga entrevista convertida en libro, Brian de Palma por Brian de Palma, que le hicieron Samuel Blumenfeld y Laurent Vachard. Doble cuerpo (Body Double, 1984) arranca en medio del rodaje de una película de terror barato hasta que, cuando en los créditos aparece el “dirigida por Brian de Palma”, hay un corte y creemos por un momento que la acción se ha desplazado a otro lugar porque vemos durante unos instantes un paisaje campestre, pero inmediatamente nos daremos cuenta de que estábamos ante un decorado y seguimos en el plató de la película.

Fueron apenas unos segundos, quizá un minuto o dos, los que aparté mi vista del libro que estaba leyendo. Se trataba de Reconstrucción de Antonio Orejudo, con quien una vez coincidí en un ascensor. Reconstrucción tampoco oculta en absoluto su condición de historia contada por alguien, que te podría estar engañando o simplemente entreteniendo. O ambas cosas a la vez. Los últimos párrafos que había estado leyendo describían como uno de los personajes de la novela se daba de bruces con el amor en la nuca de una mujer y luego ocurrían más cosas. Bajé de nuevo la cabeza y seguí con ello.

© Toni Junyent, febrero 2015