La idea de un canon

Las mil y una noches del cine

Tal vez sea una tara que me descalifica como cinéfilo, pero lo cierto es que los premios y los rankings me traen sin cuidado. Más allá de la curiosidad pasajera, no creo que aporte gran cosa saber que un largometraje o un cineasta han ganado tal o cual galardón, o la composición de esas listas de las mejores películas -de la historia, del cine español, del género fantástico o de lo que sea- que elaboran las revistas. Son, además, mimbres muy pobres con los que urdir algo parecido a un canon, esto es, un relato más o menos coherente sobre lo que ha dado de sí el cinematógrafo desde sus inicios y sobre sus principales hitos. Más que a un ranking, la idea de un canon está inevitablemente ligada a la concepción de una historia del cine. Y hay, sin duda, un canon establecido lo mismo que una historia reconocible que cualquier cinéfilo con cierto recorrido puede sintetizar sin excesivo esfuerzo. Ya saben: el hilo que lleva, grosso modo, de los orígenes a las vanguardias y al esplendor de los años veinte, al gran cine clásico, a Jean Renoir y a John Ford, al neorrealismo y la consabida profundidad de campo de Orson Welles en los cuarenta, a la Nouvelle Vague y demás nuevos cines en los cincuenta y sesenta, al nuevo Hollywood de los setenta, a Abbas Kiarostami y el cine del despojamiento en los noventa y finalmente a la era digital, ya en nuestro siglo. Y, de esa historia, se desprende una antología de títulos y de nombres igualmente fácil de caracterizar (ahorraremos al lector la enumeración). ¿Qué actitud podemos o debemos tener hacia ese canon?

Mark Cousins en el Festival de Venecia (Fotografía de Alberto Terenghi)

Uno se hace esa pregunta cuando ve The Story of Film. Una odisea (The Story of Film: An Odissey, 2011), de Mark Cousins, una serie de quince capítulos que repasa la historia del cine en riguroso orden cronológico. Narrado por el propio Cousins en voz en off, el relato implica indefectiblemente un ensayo sobre la manera de abordar la historia y suscita el cuestionamiento del canon cinematográfico establecido. De hecho, lo cronológico y lo sinuoso se mezclan en esta historia del cine que, desde el primer momento, plantea resonancias entre el cine de diferentes épocas: cada episodio avanza sobre los años posteriores al anterior, prácticamente a razón de década por capítulo, pero también hace dialogar el periodo que nos explica con el cine de etapas anteriores y posteriores.

En la breve introducción que encabeza cada uno de los quince capítulos, el irlandés nos invita a emprender con él un viaje a través de “doce décadas, seis continentes y mil películas”. La cifra mil es aquí tan simbólica como en Las mil y una noches; y, como en el viejo texto árabe, lo más interesante del documental de Cousins es esa estructura no siempre lineal en la que una historia lleva a otra historia que lleva a otra historia. Es decir, cuando su story of film -nótese que no es history la palabra que usa, un matiz importante que se pierde en castellano- deviene una pluralidad de historia(s) del cine, como las de Jean-Luc Godard, quien abordaba una empresa similar desde una perspectiva netamente ensayística, libérrima y dialéctica.

Fijémonos también en el subtítulo del documental de Cousins: “una odisea”. No es un detalle baladí que aluda a un largo y proceloso viaje como el de Odiseo en su regreso a Ítaca. Frente al concepto de una historia del cine, prefiere la idea de una cartografía del cine, es decir, el intento de dibujar un mapa como los antiguos exploradores que iban rellenando zonas en blanco y descubriendo nuevos detalles, pasos insospechados de un lugar a otro, distancias inesperadamente cortas o largas entre diferentes puntos. Para ir dibujando ese mapa, el canon es necesario. Aunque pueda tener defectos o ser incompleto, es un bagaje imprescindible. No es preceptivo prestar atención a lo último de lo último y menospreciar el patrimonio acumulado durante todo un siglo de cine y, en general, los títulos y cineastas canónicos son realmente fabulosos. Por eso, es preferible equivocarse apoyándose en el canon que tratar de acertar lanzando ocurrencias de corto recorrido.

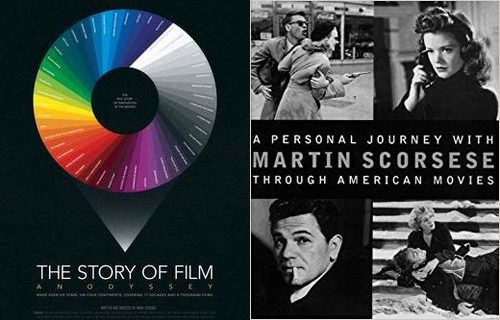

Carátulas de las series sobre la historia del cine de Cousins y Scorsese

Así pues, solo cuando nos hemos empapado de ese canon tenemos el derecho, la potestad o incluso el deber de ponerlo en cuestión, ponderar sus imperfecciones y, en definitiva, reelaborarlo desde una perspectiva nueva y, sin duda, personal: el canon particular de cada uno de nosotros implica un componente emocional, pues es necesario tener una cierta ambición científica y tratar de establecer un relato objetivo del hecho cinematográfico pero, a la vez, nuestra relación con el cine tiene algo inevitablemente pasional. Cousins es coherente en ese sentido, pues encuentra una manera de explicar el cine a la vez historiográfica y sentida, un relato cimentado sobre una emoción cinéfila contagiosa, acercándose en ese sentido al modelo de Martin Scorsese en Un viaje personal con Martin Scorsese a través del cine americano (A Personal Journey with Martin Scorsese Through American Movies, 1995) y en Il mio viaggio in Italia (1999). Digamos que, por lo que el cine tiene de arte, lo científico no está reñido con lo afectivo.

***

No crean que cabe todo en los novecientos minutos de The Story of Film. Una odisea, ni mucho menos. Cousins es exhaustivo pero se deja inevitablemente muchas cosas en el tintero. Es una pena que no haya ni una sola alusión a Eric Rohmer o Jacques Rivette, por ejemplo. Tampoco comparecen los autores insignes del cine experimental americano tipo Jonas Mekas, Peter Kubelka o Stan Brakhage. Y no suena el nombre de Jean Rouch a pesar de la notable atención que presta la serie a las cinematografías africanas. El relato de Cousins, pues, es también una propuesta de canon personal susceptible de críticas y enmiendas. Toda historia del cine es solo una sugerencia, una mirada individual; una historia entre muchas historias.

En contrapartida, cabe decir que Cousins no se limita a subrayar el impacto de Akira Kurosawa o Satyajit Ray en los años cincuenta sino que nos da noticia de multitud de cineastas asiáticos y africanos de los que muchos apenas hemos visto algo, o nada en absoluto. Una historia del cine que presta atención a la obra de Ousmane Sembène o Gaston Kaboré, al documentalista japonés Kazuo Hara o al black cinema de los años setenta es una historia encomiable que procura evitar el eurocentrismo característico del canon establecido. Aunque uno sospecha que incluso nuestra visión de los cines periféricos, cuando les prestamos atención, tiene también algo veladamente eurocéntrico, como si no pudiéramos sustraernos al hecho de que el cine es un invento de Occidente y nos acercáramos a esas cinematografías con un sutil prurito antropológico.

El ejército desnudo del emperador sigue marchando, de Kazuo Hara

De todo cuanto nos explica Cousins, los múltiples paralelismos entre lo viejo y lo nuevo representan los detalles más audaces, personales y enriquecedores. Las reminiscencias de Sopa de ganso (Duck Soup, Leo McCarey, 1933) en el cine de Frank Tashlin o las de Luces de la ciudad (City Lights, Charles Chaplin, 1931) en el de Woody Allen, así como la huella del cine de Kenji Mizoguchi en Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976) o la de David W. Griffith en las imágenes de Andrew Dominik son los hallazgos más atrayentes de la serie y son precisamente los detalles que, voluntaria o involuntariamente, rompen con la rigidez cronológica de una historia del cine convencional y evolutiva.

Quizás ese es el movimiento esencial del cine desde la Nouvelle Vague hasta hoy: acercarse a lo clásico con reverencia y, a la vez, con socarronería. Cousins nos lo explica a partir de la experiencia de Rainer Werner Fassbinder y sus coetáneos Werner Herzog, Nicolas Roeg o Margarethe von Trotta, a los que “les encantaba el cine de Hollywood pero se burlaban de su visión de las cosas”, como relata en el capítulo nueve. De alguna manera, las Histoire(s) du cinéma (1988-1998) de Godard empezaban más de veinte años antes con los contraplanos entre las lágrimas de Maria Falconetti en La pasión de Juana de Arco (La Passion de Jeanne d’Arc, Carl Theodor Dreyer, 1928) y Anna Karina en Vivir su vida (Vivre sa vie, Jean-Luc Godard, 1962).

Lo interesante es trascender la búsqueda de influencias entre cineastas -indemostrables, al fin y al cabo- y hallar diálogos y concomitancias, interpelaciones entre diferentes filmes y formas que se repiten, motivos recurrentes que son las paredes mismas de la casa del cine. Son tal vez esos motivos que se reiteran una y otra vez los que nos explican la historia de las doce décadas y seis continentes del cinematógrafo. Una historia que, en cierta medida, pone en cuestión la singularidad de las películas y los cineastas para enfatizar esas rimas entre las imágenes de todos los tiempos, más allá de la unidad de la obra acabada. Cousins nos hace notar también cómo Godard, desde Al final de la escapada (À bout de souffle, 1959), nos descubre la importancia de la fragmentación de las imágenes, los gestos y los movimientos. No es casual que su obra haya evolucionado hacia una forma predominante de collage. En los pequeños detalles es donde están los vínculos íntimos que conforman el mapa del cine universal.

Al final de la escapada, de Jean-Luc Godard

Y, como no podía ser de otra manera, la panorámica sobre el cine de los años veinte a setenta está más asentada pero, a partir de los años ochenta, hay menos consenso sobre lo que debe ser resaltado y uno encuentra a faltar más cosas. Es de justicia, por ejemplo, subrayar la trascendencia de Terciopelo azul (Blue Velvet, David Lynch, 1986), pero se hace extraño oír hablar del cine americano de esa década sin tratar sobre las primeras películas de Jim Jarmusch. A nuestro documentalista irlandés le interesan mucho también fenómenos como Bollywood o la figura de Bruce Lee, y el cine de multitud de realizadores asiáticos tipo Tsui Hark; hace bien en enfatizar la importancia del cine oriental pero no presta atención, por ejemplo, a la muy interesante última etapa de Akira Kurosawa o la de Shohei Imamura.

Es necesario, en fin, proponer referentes modernos, ir perfilando una propuesta de canon que alcance hasta nuestro presente. Hoy en día, en una historia del cine, filmes como Taxi Driver, Terciopelo azul o El sol del membrillo (Víctor Erice, 1992) no tienen por qué ocupar una categoría inferior a la de El acorazado Potemkin (Bronenosets Potemkin, Serguei Eisenstein, 1925) o Vértigo. De entre los muertos (Vertigo, Alfred Hitchcock, 1958). Y hay que arriesgarse a aventurar cuáles de los títulos y cineastas de los últimos veinte años son más significativos. Es muy loable, en este sentido, que Cousins aluda en el tramo final de su serie a gente como Claire Denis, Apichatpong Weerasethakul o Aleksandr Sokurov, lo mismo que se hacen sentir ausencias como la de Hong Sang-soo.

***

En un característico momento de sus Histoire(s), Godard hacía un intento de enumerar las grandes obras del arte cinematográfico frente a su máquina de escribir –Avaricia (Greed, Erich von Stroheim, 1924), Lirios rotos (Broken Blossoms, D.W. Griffith, 1919), etc.- y, en pleno recuento, empezaba a recitar títulos de obras literarias: La odisea, Guerra y paz, Humillados y ofendidos… Para esbozar un canon, hay que poner en cuestión también la compartimentación del cinematógrafo. En ese sentido, Cousins nos recuerda la importancia del diálogo entre lo cinematográfico y lo teatral en las películas de Orson Welles (capítulo cinco) o en las de Ingmar Bergman (capítulo siete). O la profunda raigambre pictórica de cineastas como Sokurov, cuya Madre e hijo (Mat i syn, 1997), según nos explica, es una descendiente directa de la pintura de Caspar David Friedrich.

Madre e hijo, de Aleksandr Sokurov

¿Es el cine, entonces, solo una parte de un tótum revolútum de todas las formas de ficción o representación? Tampoco es eso. Más bien observamos que el cine, además de dialogar constante e inevitablemente con otras formas de expresión, afirma sin descanso su singularidad. Y lo que lo hace singular es precisamente el impulso innovador, el aliento inextinguible de la modernidad. Volvamos a las palabras con las que introduce cada capítulo de la serie de Cousins: nuestro documentalista afirma que la pulsión que ha hecho avanzar el cinematógrafo a lo largo de todo este tiempo no ha sido otra que, precisamente, el afán por la innovación. Por eso, si hay historia del cine es la historia de una conquista de la modernidad permanentemente renovada que no es la carrera hacia una meta sino un movimiento constante hacia el infinito.

Y qué bella casualidad que, en nuestro presente, el gesto cinematográfico más conscientemente encaminado hacia esa conquista de una nueva dimensión, la Nouvelle Vague, se sitúe en el centro exacto de la historia del cine: sesenta años después de las primeras proyecciones de los hermanos Lumière y sesenta años antes de nuestros días. La invención y la ruptura se encuentran en el centro de la historia del cine y son el aliento que ha dado vida a las imágenes desde La salida de la fábrica Lumière en Lyon (La Sortie de l’usine Lumière à Lyon, Louis Lumière, 1895) hasta hoy. Y esa es también una historia de pasión, por lo que hay una curiosidad común que nos hermana a quienes hacen cine y a quienes lo vemos. La historia del cine debería ir acompañada también por el relato de la evolución de la crítica y la teoría, de la manera cómo hemos visto y analizado las imágenes, pues esa ha sido también una fuerza creadora que ha transformado el cinematógrafo a lo largo de las décadas. Los textos de Eisenstein o los de André Bazin, las Notas sobre el cinematógrafo de Robert Bresson o el díptico de Gilles Deleuze (La imagen tiempo y La imagen movimiento) representan hitos que merecen aparecer en el relato tanto como las películas más emblemáticas.

Ciudadano Kane, de Orson Welles

En suma: al romper las paredes de lo cinematográfico vinculando la historia del film a la literatura o el teatro, al abrir el punto de vista hacia las cinematografías de cinco continentes y al prestar atención a obras que desbordan el concepto convencional de largometraje -los filmes instalaciones de horas de duración de Andy Warhol, los cortometrajes y otros formatos menos canónicos, las series de televisión relacionadas con el desarrollo del cine y del audiovisual, etc.-, se pulveriza ese aire tan solemne que tiene toda lista, todo ranking, todo ese concepto de gran canon estático compuesto por un centenar de títulos erigidos en monumentos pétreos, y se libera poderosamente el relato que hacemos de la historia del cine. Es decir, no canonicemos al Ciudadano Kane (Citizen Kane, 1941) de Welles, hagámoslo dialogar con todo lo que le precedió y todo lo que le sucedió, con toda la cultura que contiene en su seno y, sobre todo, con todo lo que nos suscita a cada uno de nosotros en nuestra experiencia personal con la película.

Todo ello forma parte de nuestra responsabilidad como espectadores de aquí y ahora, de este momento a inicios del siglo XXI en el que ha emergido el, digamos, cine de la cinefilia, algo de lo que nos habla Cousins en el último capítulo de su serie. Todas las imágenes parecen contener ecos de las ruinas acumuladas por la historia del cine, como en la celebérrima interpretación del Angelus Novus de Paul Klee que hace Walter Benjamin. Y, ciento veinte años después de los orígenes y sesenta años después de la Nouvelle Vague, es la propia modernidad la que ha alcanzado una edad madura y forma parte de ese paisaje de ruinas acumuladas: es el momento de observar la historia del cine como un círculo que se cierra sobre sí mismo, el círculo de la innovación constante. Como si cada plano de cada película contuviera en su seno la muerte y transfiguración -por parafrasear el título del libro de José Luis Guarner que el arriba firmante ha releído una y otra vez- del cinematógrafo. En este sentido, no solo hay que hacer justicia a la vigencia del concepto de la historia que nos ha transmitido Benjamin, sino también a autores que, en español, nos han acercado precisamente el pensamiento benjaminiano y han cultivado con él una visión dinámica y actualizada de la historia del cine, como es el caso de Santos Zunzunegui o Carlos Losilla.

Z, la ciudad perdida, de James Gray

Hay que cartografiar el cine subrayando las comunicaciones secretas entre diferentes regiones, pero hay que ser conscientes también de que el mapa del cine no se podrá completar nunca. Que es como el libro de arena de Jorge Luis Borges que nunca termina ni nos muestra la misma página dos veces. Un canon del cine universal solo puede abordarse con la misma inquietud innovadora del propio cine. Tiene que ser algo abierto y provisional; algo que se muestra para desvanecerse al instante, como las pinturas arcaicas de Roma (Federico Fellini, 1972). Un canon que embalsama la historia del cine es un crimen perfecto, la verdadera y única muerte del cine. Necesitamos, por el contrario, abrazar la complejidad de un mapa de las estrellas en tres dimensiones, el delirio romántico de una búsqueda sin fin como la de los exploradores de Z, la ciudad perdida (The Lost City of Z, James Gray, 2016). Solo tiene sentido una relación de diez películas si sirve para invitarnos a ver cien más, y estas, a ver otras mil. Un relato que jamás acabaremos de escribir ni de leer, sino que fluirá sin fin como los cuentos de las mil y una noches de Sherezade.

© Lucas Santos, septiembre de 2018