Entrevista a Sergio Cabrera, 13º Festival de Cine Colombiano de Barcelona

Las imágenes que no volvieron

—Yo siento que esa es una gran enseñanza que me dejó mi padre —me dijo con una voz que se fue volviendo queda, pero definitivamente clara.

Llevábamos hablando durante más de una hora junto a uno de los ventanales del lobby del hotel, más allá del cual la lluvia del otoño se iba llevando hasta el último papel abandonado sobre la calle Gravina.

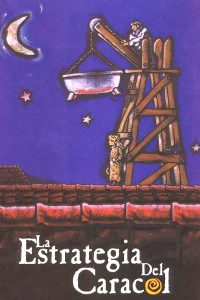

Se le veía cansado y tenía todo el derecho a estarlo. Acababa de llegar de Lisboa, donde había visitado a una de sus hijas, y con anterioridad, desde el otro lado del atlántico, donde su padre había fallecido hacía dos días escasos. Él, sin embargo, estaba aquí porque sabía que el espectáculo debía continuar, y de alguna manera me siento agradecido porque así haya sido; después de todo, ese hombre había dirigido en 1993 La estrategia del caracol.

¿Una década en blanco?

No lo había vuelto a ver, quiero decir, no lo había vuelto a ver en sus imágenes desde 2005, cuando se estrenó Perder es cuestión de método. Desde entonces pasaron casi diez años hasta que su nombre volvió a estar impreso en la pantalla de una sala de cine. ¿Qué había ocurrido durante toda aquella década hueca sin obras suyas? Me contó que no fueron realmente diez años, sino cinco los que no estuvo dedicado al cine, pues el lustro restante lo pasó pensando y escribiendo el guión de su última película. El resto los consumió en Televisión Española (TVE), aunque esto a la larga es relativo.

—Lo que pasa es que la televisión es un muy buen sucedáneo del cine —me dijo convencido—, especialmente aquí en Europa. Digamos que los capítulos que yo hacía de Cuéntame [Cuéntame cómo pasó, 2001] o Adolfo Suárez [Adolfo Suárez: el presidente, 2010] eran como pequeñas películas. Lo que pasa es que viviendo en España no se me ocurrían ideas cinematográficas que me fueran lo suficientemente atrayentes.

Curiosamente fue aquí en Barcelona donde esas ideas cinematográficas empezaron a concatenar el metraje que adoptaría el nombre de Todos se van (2015), la novela de la escritora cubana Wendy Guerra y ahora, poco más de seis años después, regresaba como lo que había pretendido ser: la última película de un cineasta que marcó a una generación en Colombia y con la que se abría la retrospectiva suya que acogió la Filmoteca de Cataluña, como invitado especial de la 13ª edición del Festival de Cine Colombiano de Barcelona La Diáspora, celebrado a mediados del octubre pasado. Pensé entonces en los años que se fueron con las series de TVE e invertidos, como me había dicho, en la preparación de esta película. Le pregunté si le habían servido de enseñanza pero su respuesta, después de haber visto el film, no habría podido ser otra.

—No, no mucho —empezó diciendo—, en realidad pienso que mi próxima película será mucho más diferente. Entre Perder es cuestión de método y Todos se van hay como un periodo de transición. Fue justo en ese periodo en que cambiaron muchas cosas: tecnológicas, de distribución, de lenguaje… Perder es cuestión de método todavía es una película, digamos, académica, rodada en 35 mm, y Todos se van es una película más experimental, más personal, rodada en digital, que parece una pequeña diferencia, pero es una diferencia muy grande porque cuando uno rueda en 35 mm hay un ritmo de rodaje diferente. Yo a veces les digo a mis asistentes que prefería el 35 mm pero no por la calidad, ni por la definición, ni por los colores, sino porque me daba tiempo de pensar; mientras cambiaban el magazín [rollo de celuloide] podía pensar. Y lo mismo en la edición; ahora se edita a una velocidad increíble. Uno antes, cuando se editaba en una mesa de edición, tenía tiempo de pensar y cada decisión era muy meditada. De hecho yo les digo a mis asistentes que todas las máquinas las han renovado, pero mi cabeza sigue con el software de hace treinta años.

—Entonces —le dije—, hablando de ese experimento con Todos se van en el campo digital, ¿se ve reflejado en la imagen de esta última película? ¿Hay una intención de trabajar la imagen puramente digital?

—No, yo rodé Todos se van con, digamos, la actitud propiamente dicha del rodaje. Era la misma que si estuviera rodando en analógico. Incluso rodar en digital es una gran ventaja porque no tienes límite, ningún límite de gasto de material, mientras que cuando ruedas en cine, cada metro de película cuesta y uno normalmente tiene un presupuesto de metros, y rodando con una protagonista niña pude rodar sin parar y revisar [inmediatamente lo filmado]. En cine, cuando revisas, te quedan dudas. En general, yo diría que ayudó que el rodaje fuera en digital; fue una ventaja, no una desventaja. Todos se van es una película muy personal que tiene mucho que ver con mi pasado, con un mundo que yo conozco muy bien y que casi todo el mundo desconoce. En esta película realmente no me interesaban tanto los temas del lenguaje cinematográfico, como sí me interesaba mucho más la reflexión que yo estaba haciendo sobre un tema que yo sabía que iba a ser polémico. Muchos de mis amigos no me perdonan haber hecho Todos se van.

Me contó cómo debatieron si era de derechas o de izquierdas por abordar una historia que cuestiona, desde dentro, el régimen comunista en Cuba. Pero si somos sinceros, hoy en día a nadie le interesa lo que piense un comunista, salvo que tenga una bomba atómica en la mano. Y, por defecto, tampoco lo que piense un capitalista, que ha sido el único en la historia capaz de asesinar con ella. Pero que la trama sea de izquierdas o de derechas, y que su director se incline por alguna, es un asunto completamente irrelevante en términos cinematográficos. De lo que hablamos fue de una necesidad de contar, de una semántica argumental, casi emocional, que pesa sobre la semántica visual de cualquier película.

—Yo creo que yo soy de la verdadera izquierda —dijo cada vez más animado—, la que es capaz de ser autocrítica y de señalar los problemas y los errores por los cuales el socialismo no funcionó, o no ha funcionado hasta ahora. Yo sigo creyendo en el socialismo, incluso en el comunismo, pero la forma como han manejado el poder, la ambición, la forma, digamos, corrupta que hay dentro de las clases dirigentes, han arruinado una idea maravillosa y yo, que conozco el monstruo desde sus entrañas, me siento con una responsabilidad de decir: el problema no es el socialismo, el problema son los socialistas ambiciosos que utilizan el poder para beneficio propio, que es un problema que no distingue mucho entre izquierda y derecha. Pasa todo el tiempo en el mundo entero y los comunistas no lograron evitar o superar ese obstáculo, y la película habla un poco de eso.

Pero la película no solo manifiesta por debajo de la mesa una crítica al comunismo cubano roído por el egoísmo más aventajado. Escondía una parte del hombre mismo que estaba en frente mío.

—Habla de algo que a mí me interesa mucho —volviendo a su película—, y es el tema de la infancia; que los niños de hoy en día son diferentes a los niños de cuando yo era niño. Esta niña, Nieve, la protagonista de Todos se van, es una niña que no se deja victimizar. Ella se rebela contra todos los poderes que se le enfrentan, que se le presentan. Ella se rebela contra el padre, contra la madre, contra los profesores, contra el juez, contra todos, y eso a mí me parece…, no sé si esa lectura la pueda tener la gente que ve la película, pero es eso lo que me interesaba a mí de ese personaje; esos niños modernos que son capaces de enfrentarse a las dificultades con valentía. Eso me gusta mucho de la película, pero en cierta forma es una película apátrida porque en Colombia no es colombiana, en Cuba no es cubana, en el resto del mundo…, ¿entiendes? Es una película que nació un poco expatriada.

—Pero dirías que es tuya… —le inquirí, tratando de ubicar la película sobre un terreno que pudiera ver y tal vez entender mejor.

—Es muy mía, sí, es muy, muy mía. Yo siento que…, pues, lo sentí cuando leí la novela, que es como una historia en cuerpo ajeno. Claro, con mucha distancia, con muchas diferencias, yo fui Nieve.

La vida de Sergio Cabrera es relatada de tanto en tanto por algún artículo de prensa, generalmente cuando sale una nueva película suya. Entonces vuelve la historia de la China de Mao Zedong y los años en el Ejército Popular de Liberación (una de las tantas guerrillas comunistas que ha habido en Colombia, oficialmente desmovilizada en 1991). Cuando vi su película, comprendí en parte lo que me había querido decir con “yo fui Nieve”, y no precisamente porque coincidieran el nombre del padrastro de la niña en la novela (Fausto), quien pretendía llevarlas a ella y a su madre a su natal Suecia donde tendrían una vida mejor, y el de su propio padre recién fallecido, quien cargó con toda la familia rumbo al país asiático a principios de la década de 1960 persiguiendo el sueño socialista. Pero más allá de que Sergio Cabrera hubiera crecido en el ambiente del totalitarismo comunista, lo que relacioné con el personaje de su película fue un andar indefinido entre la valentía y la resignación a una existencia estéril. No lo digo por su vida, de la que no me corresponde hablar, sino por la última etapa de su obra como cineasta.

Una generación que se disuelve

Debo cometer una injusticia porque no le di la oportunidad de defenderse cuando estábamos el uno frente al otro, pero sería aún más injusto, y deshonesto, no decir que Todos se van me parece una película prescindible. ¿Cómo podría habérselo dicho a los ojos después de que me dijera lo personal que había sido para él? Probablemente esta apreciación mía es tan irrelevante ahora como lo habría sido esa tarde en el lobby del hotel, pero por medio de ella me di cuenta de que Sergio Cabrera pertenece irremediablemente a una generación de cineastas colombianos que empieza a diluirse no solo ante los ojos de la producción colombiana, sino ante los de toda Latinoamérica.

Cuando reconoció que no le interesaba tanto el lenguaje cinematográfico como la reflexión sobre un tema desde la mera trama, es plausible que lo hiciera porque —y no sé si él era consciente entonces—, la película es pobre cinematográficamente; un oxímoron que muchas veces quiere decir: “esta es una mala película”. Y es una mala película porque cuando a las imágenes no se les da el peso que requieren, y sí a la historia, el espectador termina abriendo las páginas de un libro y olvidándose por completo de la pantalla. Ahora bien, aquí no interesa si el libro de Wendy Guerra es mejor que la película o si la película le hace suficiente honor a la obra en la que está basada.

Pero a pesar de lo que pueda pensar yo o cualquier otro, Sergio Cabrera sabe demasiado bien quién es y qué es lo que quiere. Aquella tarde, mientras contestaba los mensajes de pésame, noté un afianzamiento muy propio respecto a lo que busca en definitiva cualquier artista, independientemente de su medio de expresión.

—Mis películas son mías —me dijo después de hablarme sobre sus trabajos televisivos tanto en España como en Colombia—, todas, cada una; respondo por cada fotograma, no le puedo echar la culpa a nadie y esta no es una excepción. Al contrario, esta quizás es la película donde más he arriesgado política y cinematográficamente. De todas formas, yo no hice la película ni para los cubanos ni para los colombianos, la hice para mí.

Y está bien que así sea, pues al fin y al cabo el primero que debe quedar satisfecho con el trabajado realizado es uno mismo. Si Sergio Cabrera quiso recrear una historia sencilla —salpicada por pequeños y justos momentos de violencia— de una manera anodina, está en su pleno derecho, pero las decisiones que no llevan a nuevas propuestas expresivas pueden hacer que el conjunto de una trayectoria artística decaiga por falta de mantenimiento. Y aunque Sergio Cabrera está en ese punto en el que ya nadie le quita lo bailado, sin duda todavía posee el tiempo suficiente para despertar reacciones en el espectador que no ha olvidado su nombre desde 1993.

Quizás también sea injusto por mi parte obviar la dificultad de hacer una película, como expresó cuando le pregunté por qué había dejado realmente de hacer cine después de Perder es cuestión de método, un thriller de supermercado que sacó más partido del depilado de Martina García (la protagonista del film) que de cualquier otra cosa. Pero probablemente no exista ni haya existido en la historia un solo cineasta que no reconozca que hacer cine es el epítome de la dificultad misma. Cuesta sobre todo dinero, y a Sergio Cabrera le ha costado mucho.

—Por hacer televisión me pagan, pero para hacer cine tengo que pagar yo —admitió entre risas.

No quiero subestimar su esfuerzo, sus deudas y sus angustias y, como dije al comienzo de este texto, me siento agradecido de

que haya vuelto a las salas, pero me hubiera gustado encontrarme algo diferente, algo que me sorprendiera como lo hizo esa extravagancia riesgosa, pero inolvidable, que es La estrategia del caracol, o los hermosos planos que deambulan por el neonoir tropical Ilona llega con la lluvia (1996). No está en deuda conmigo ni con nadie, salvo con sus películas y en menor medida con su nombre, así me dijera más de una vez que estaba satisfecho con su película.

Por ahora solo puedo esperar a que lleguen unas imágenes que todavía no se han filmado. Planes de regresar a la China devoradora de Xi Jinping, donde algunos productores quedaron seducidos por su estilo durante una retrospectiva en Pekín y Shanghái el año pasado. Una producción china con actores chinos; algo sobre una historia de amor y un chico que se vuelve millonario por accidente. Recordé que algo similar se hizo en la India hace unos ocho años con un director también extranjero, un inglés que salió disparado de la década de 1990. La película fue un éxito absoluto (Slumdog Millionaire, Danny Boyle, Loveleen Tanlan, 2008).

—¿Y este proyecto te genera alguna expectativa? —le pregunté.

—Sí, mucha. Es que, digamos, a mí me gusta el cine y cuando empecé a hacer cine, me gustaba todo el cine: las cámaras; el olor del laboratorio; las películas. Pero poco a poco uno va creciendo y a mí ahora lo que me gusta del cine es poder contar historias. Cada vez me interesan menos los aparatos y más las historias, y esta historia es china pero es una historia muy bonita.

Un proyecto esperado

Así mismo, me habló de la posibilidad de hacer Visita conyugal una vez regresara de China. Una historia en la que ha estado trabajando durante quince años —me explicó mientras hablábamos—, pero de la que la prensa tiene conocimiento desde 1996.

—Debería haber sido la película de después de Perder es cuestión de método —afirmó—, pero se atravesó Todos se van.

¿Habría sido esa la película que debió definir su regreso? Hay una suerte de misterio que rodea esta historia, presente desde siempre en las intenciones de Sergio Cabrera, pero que jamás ha concluido en película. Podría relacionarla con el Quijote de Welles o el Napoleón de Kubrick, pero esto solo incrementaría las expectativas y con ello la apuesta se haría más peligrosa, así como la desilusión. No quisiera yo que hubiera una Visita conyugal de Cabrera en estos mismos términos.

Lo que resulta curioso es que este tipo de leyendas cinematográficas, como sospecho que es Visita conyugal, solo pueden nacer en carreras demasiado hechas, temprana o tardíamente, rotuladas por un nombre que se ha hecho merecidamente poderoso en la galería del triunfo estético. Sergio Cabrera ha hecho cosas cautivadoras y ha conseguido inscribir de alguna manera el estilo de una época en el celuloide, pero aún no ha llegado a lo sublime y sus últimos trabajos están lejos de serlo. Se ha encasquillado junto con su generación y su tiempo, haciendo más palpable lo que me atrevería a llamar, posiblemente ingenua y prematuramente, el nuevo cine colombiano.

—Sí, yo siento que existe una gran diferencia y es lógico que exista —fue lo que me dijo respecto a si creía que había una diferencia generacional en la cinematografía colombiana—, porque, aunque no hubiera habido cambios tecnológicos, que han inducido grandes cambios narrativos… Los cambios tecnológicos no son solamente que las cámaras sean digitales, también afecta a la edición de las películas… El público ha evolucionado, la gente mira más rápido, no hace falta ser tan explícito ni contar tantos detalles. El lenguaje ha cambiado mucho; tú ves una película de hoy y una película de hace veinte años y son muy diferentes en cuanto a lenguaje.

Eso es muy cierto y es inevitable que entre época y época ocurran cambios, incluso en Colombia, donde nada cambia. Pero, ¿por qué no cambiar junto con la época y, más importante aún, cambiar respecto a los códigos que uno mismo ha impuesto? Esto, desde luego, si se quiere que la obra de uno mantenga su vigencia y continúe siendo significativa. Sergio Cabrera sigue con su “software de hace treinta años”. Sin embargo, por admirable que haya sido su pasado como cineasta, esa fórmula poco dice hoy en día, como lo es trabajar con una mayoría de actores formados en la escuela de la televisión colombiana, puestas de cámara fáciles o secuencias olvidables.

¿Cuál es la diferencia con eso que llamé de manera pomposa el nuevo cine colombiano? Para Sergio Cabrera es una cuestión, más bien, de temperamento frente al público que de una reevaluación de las imágenes cinematográficas.

—Hay una cosa realmente admirable de todo el cine colombiano. Estas generaciones han sido muy valientes porque, todos sabemos, directores y productores, guionistas, que el público prefiere las comedias, eso está clarísimo. Sin embargo, tú analizas la producción de cine colombiano y creo que ni siquiera el diez por ciento es comedia. Es drama, porque el país es dramático y los cineastas son gente muy sensible que no pueden evitar reflejar el país en sus películas, y lo hacen, o lo hacemos a sabiendas de que el público no quiere eso; que el público quiere otra cosa, pero uno dice: “¡que se jodan! Que vayan a ver esa otra cosa de Hollywood”. Pero desde luego que el cine de verdad, el cine auténtico colombiano, es el que está haciendo la gente que toma riesgos y no el que va a la fija con la historia.

Aproveché para preguntarle si podía uno definir entonces el cine colombiano.

—No sé. Empieza a existir un cine colombiano, pero es que ni siquiera existe propiamente dicho un cine latinoamericano. Sí, existe porque cuenta historias colombianas o latinoamericanas, pero no es que hayamos encontrado una fórmula que es lo que caracteriza a ciertos movimientos: el neorrealismo italiano; el free cinema inglés; la nouvelle vague. No creo que hayamos llegado a ese punto de tener un cine con características tan propias. Existe, sí, es un cine que —y aquí una suspicacia— resulta incluso hasta absurdo, porque resulta que la forma como hacemos cine nosotros, un danés se la apropió hace veinte años y decidió crear unas reglas para hacer lo que nosotros hacemos sin reglas, que es el Dogma. Nosotros llevamos cuarenta años haciendo películas Dogma sin reglas, y de repente llega un europeo y dice: “¡No! En el cine hay que hacer esto”. Yo no veo todavía muy claro que haya una corriente creativa de cine colombiano que uno la pueda…, porque además esas cosas (el neorrealismo, el free cinema, la nueva ola) surgieron por oportunidades históricas, por el final de la Segunda Guerra [Mundial]. En Colombia, en este momento, no lo veo yo. Seguramente si se firma la paz, como espero y creo que suceda, habrá un cine de posconflicto que va a ser muy interesante, porque hasta ahora todo el cine ha sido del conflicto.

Sergio Cabrera, probablemente, no esté de acuerdo con mi observación sobre el nuevo cine colombiano que, augura, solo podría ocurrir en tiempos de paz como coyuntura histórica. Yo, por el contrario, veo una corriente nueva, menos influenciada por la Historia y las emociones que esta produce después a nivel argumental, y sí más motivada por el lenguaje audiovisual contemporáneo y por unas políticas de producción diferentes a las maneras clásicas impuestas generalmente por la monolítica escuela de televisión colombiana. Que en Colombia se hayan hecho películas Dogma no se debe a una intención política, como lo pretendieron Trier y Vinterberg en 1995, sino a unas muy precarias condiciones de trabajo, pero esto Sergio Cabrera lo sabe de sobra.

—Es mucho pedirle a un país que no tiene industria cinematográfica que haga películas perfectas, cuando en Colombia nada es perfecto —sentenció.

Y aunque estamos de acuerdo con esto último, que una película no sea perfecta no quiere decir que no sea una buena película, y en Colombia empieza a haber unas cuantas, las suficientes como para identificar una tendencia cinematográfica significativa, imprescindible, mucho más visible que las anteriores. Por poner un par de ejemplos, ambos de 2015: Siembra (2015) de Ángela Osorio y Santiago Lozano o La tierra y la sombra de César Acevedo, así como la joven filmografía de Ciro Guerra.

Sergio Cabrera todavía puede ser significativo y escapar al anquilosamiento de su época. Puede que suceda con su película china, como él mismo espera, lejos de toda influencia étnica e idiosincrática. Yo, por mi parte, carecería del prejuicio de la nacionalidad y, sobre todo, de la colombianidad. Es posible que vea a Sergio Cabrera en un estado puro y universal, haciendo su película para sí mismo y para el mundo entero como nunca lo ha hecho, sin los vicios de la lengua colombiana, de la escuela de televisión y la generación pasada. Corre un riesgo con esta nueva aventura suya, pero no por irse al otro lado del mundo puesto que él, más que cualquier otro colombiano, conoce los misterios de oriente al dedillo. Corre el riesgo de desaparecer, de no ser tenido en cuenta más que como una reminiscencia, un one-hit wonder desempolvado para algún homenaje. Pero es un riesgo que es preciso que corra porque de lo contrario, me temo, ya habrá pasado al olvido.

—Hablando en términos muy generales —me dijo al terminar nuestra conversación–, yo creo que el capital más importante que tiene un artista es la capacidad de riesgo, porque mientras más arriesgas, más ganas. Creo que una gran enseñanza de mi padre fue eso, tener la capacidad y decisión de tomar grandes riesgos en las cosas que uno hace, y yo he tomado grandes riesgos en muchas cosas; el cine es una de ellas.

Antes de despedirme le repetí que era un honor haberlo conocido, y lo reitero en estas líneas. A sus primeras películas les debo en alguna medida mi fascinación por el cine y mi admiración por una parte del cine colombiano. Quiero verlo de nuevo, confío que no dentro de otros diez años ni en unas imágenes que ya he olvidado. Quiero verlo como lo hice hace veinte años y con el mismo embeleso. Por esto, le deseo el mejor de los éxitos, encuéntrese en Colombia, en la China o en lo más profundo de sí mismo.

© Julián Cajas, noviembre 2016