El silencio del mar

La palabra

“Y hablábamos solo para romper el silencio del mar”.

La canción del viejo marinero, Samuel Taylor Coleridge

I. Silencio/Soliloquio

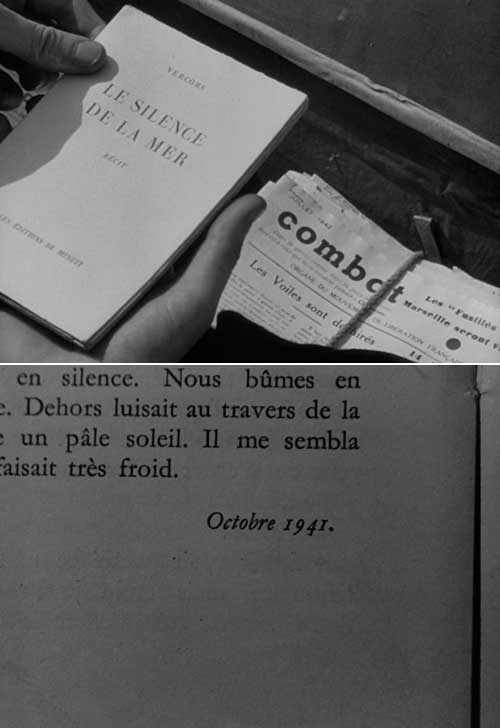

La acción de El silencio del mar (Le silence de la mer, 1949) tiene lugar durante la Ocupación. En un pequeño pueblo francés, un hombre (Jean-Marie Robain) y su sobrina (Nicole Stéphane) se ven obligados a alojar en su casa a Werner von Ebrennac (Howard Vernon), un soldado alemán, pero se niegan a dirigirle la palabra. En manos de Jean-Pierre Melville, esta constreñida premisa argumental desemboca en un filme extremadamente cargado y tenso, donde el minimalismo narrativo y estilístico se convierte en fuente de incesante experimentación cinematográfica y en brote de complejas implicaciones semánticas.

El conflicto central de El silencio del mar es político, pero el gran logro de Melville consiste en abordar dicho conflicto mediante el lenguaje de la puesta en escena, ideando un filme que se construye por entero sobre el choque entre los monólogos de un personaje y el mutismo de los otros dos. Desde este punto de vista, la película puede considerarse un ejemplo atípico y muy original de cine bélico, donde la batalla se libra entre las cuatro paredes de una casa, y la victoria equivale a conquistar la palabra del adversario o a herirlo de muerte con el silencio.

La fotografía de El silencio del mar es fruto de un pronunciado juego de luces y sombras. El fuego de la chimenea y las dos lámparas que presiden el salón son los únicos focos lumínicos, lo cual contribuye a crear acentuados contrastes y siluetas muy marcadas (hasta el punto de que, en ocasiones, parece que estamos asistiendo un teatro de sombras chinas). Sin embargo, en un filme de estas características, la atmósfera auditiva tiene tanta importancia como el apartado visual. Varios son los elementos que circundan y arropan el combate central puesto en escena por el filme: el fondo musical (que pasa de ser un rumor constante a adquirir, de vez en cuando, una vehemencia y una función dramática más pronunciada); el uso puntual de la música diegética (el “Preludio y fuga n.º 8” de Johann Sebastian Bach); los efectos sonoros (especialmente el tic-tac de un reloj, intensificado o rebajado a voluntad del director para acentuar la tensión de algunos momentos); o la voz en off del tío (que nos narra la historia e introduce interesantes matices que aportan un contrapunto al inflexible patrón general).

En El silencio del mar, este enfrentamiento donde las únicas armas que se blanden son la palabra y el silencio es presentado de forma totalmente natural. La película no muestra asombro alguno ante extrañeza, ni pone jamás en entredicho su supuesto realismo. Sin embargo, lo cierto es que nos encontramos ante una situación extremadamente estilizada y artificial. El espectador es lanzado al universo hermético de una ficción que se rige por unas reglas que desconoce y que debe aprender a interpretar. Esto es lo que genera el clima de inquietud y sospecha tan particular de esta película: los soliloquios del alemán son deliberadamente equívocos y Melville refuerza su ambigüedad mediante la puesta en escena, haciendo que sea difícil trazar la línea que separa su filosofía idealista, incluso naif, del discurso nacionalista e imperialista; del mismo modo, el silencio inviolable de los franceses puede ser interpretado como una elevada forma de resistencia o como un retorcida táctica psicológica.

¿Quién ostenta realmente el poder aquí? ¿El que blande la palabra o el que se ampara en el silencio? ¿El que expulsa los pensamientos o el que los calla? Casi dos décadas antes de que Ingmar Bergman utilizara un mecanismo similar en Persona (1966), Melville ya exhibe un envidiable control de este dispositivo cinematográfico —que, al introducir una variable capaz de desestabilizar el funcionamiento de las estructuras de poder, otorga al filme su característica tensión dramática—.

II. Intervalo/s

La ópera prima de Melville es una pieza de cámara con unas coordenadas que, a primera vista, podrían parecernos teatrales: tres personajes interactuando en un espacio reducido del que apenas salen a lo largo del metraje. Sin embargo, lo que otorga a esta obra una dimensión inconfundiblemente cinematográfica es el intenso trabajo llevado a cabo por el director con lo que Alain Bergala denomina el enigma del intervalo: “Algo totalmente obvio que, aún así, no deja de sorprenderme: el hecho de que, en el cine, tanto el intervalo entre las figuras como el intervalo entre la cámara y las figuras se inscribe en un mismo espacio visible, percibido como homogéneo por el espectador. En el mismo espacio donde se desarrollan las relaciones entre las criaturas ficcionales, se desarrollan también las relaciones entre el creador y sus criaturas” (1)↓.

Tenemos pues, por un lado, las distancias entre el trío protagonista. Aquí, de nuevo, Melville demuestra su ingenio a la hora de sacar partido de lo que, en principio, parece una limitación: pese a que dos de sus personajes apenas se mueven de sus respectivos asientos en toda la película, la tercera figura no descansa en su intento por hacer suyo el espacio. Desplazándose constantemente de un lado a otro del salón, explorando ese hogar que no le pertenece y entablando una relación cada vez más íntima con los objetos que lo pueblan, von Ebrennac ejerce una invasión sutil, cordial, que toma la forma de una creciente ocupación del paisaje sonoro y físico. Finalmente, no importa tanto que las otras dos figuras permanezcan en sus emplazamientos: las relaciones de proximidad y lejanía son modificadas a cada instante por este tercer actor y, con cada uno de sus desplazamientos, el juego de distancias entre los tres personajes sufre una completa reconfiguración.

Respecto a esto, vale la pena observar cuán excéntrica es, en este filme, la disposición de los cuerpos en el espacio. Los personajes casi nunca se encuentran cara a cara, como en una conversación normal. Von Ebrennac evita la confrontación directa con los otros dos y ni siquiera parece esperar de ellos una respuesta. En lugar de esto, opta por ubicarse en lugares estratégicos que favorecen la salida libre de la palabra. Con frecuencia, se sitúa detrás de los franceses, mirando directamente a sus nucas o formando una diagonal con sus perfiles; en otros momentos, se coloca delante de ellos, pero dándoles la espalda. Este es el tipo posicionamiento característico de la situación psicoanalítica y, de hecho, guarda ciertas similitudes, por ejemplo, con el utilizado por David Cronenberg en Un método peligroso (A Dangerous Method, 2011). Puede que esta conexión no haya sido buscada por el director de forma activa, consciente o deliberada, pero lo cierto es que estamos ante un filme que se construye sobre una asombrosa analogía de la dinámica entre paciente y analista. Al fin y al cabo, tenemos, por un lado, el intermitente flujo verbal de un personaje y, por el otro, a dos figuras que escuchan pero jamás se pronuncian sobre lo que este relata; y, por supuesto, cuando la terapia llega a su fin no es debido a la intervención de los dos personajes silenciosos, sino a una revelación que es el producto del choque entre el propio discurso y los acontecimientos vividos en el exterior.

Además de la distancia entre los personajes, tenemos la distancia entre el creador y sus figuras. Y aquí no cabe duda de que los afectos de Melville están del lado de los franceses. Su cámara se solidariza con estos personajes, se convierte en una aliada que comparte con ellos la misma perspectiva. En su puesta en escena no hay rastro de ingenuidad que se traduzca en la búsqueda de un punto de vista neutro. Von Ebrennac es mostrado, ya desde su primera aparición, como una presencia fantasmal y amenazante que viene a invadir el hogar de los franceses; su figura es caricaturizada y presentada en agresivos contrapicados que lo deforman y le dan un aspecto monstruoso. En contraste, el tío y la sobrina son dignificados, retratados a una distancia prudencial, mediante ángulos más nivelados. El silencio del mar dibuja un enrevesado diagrama donde los deseos y aversiones de los personajes se cruzan con los del director. En este sentido, el filme nunca deja de recordarnos que “el intervalo entre las figuras y el intervalo entre la cámara y las figuras puede ser, tal y como dijo Daney, atravesado o extendido por las pulsiones” (2)↓.

Uno de los aspectos más logrados de El silencio del mar tiene que ver con la manera en que Melville filma los soliloquios de von Ebrennac. El director nunca recurre al plano/contraplano convencional, sino que apuesta por emplazamientos de cámara inesperados que evitan la repetición mecánica y obligan al espectador a permanecer alerta. Estamos ante un filme profundamente interesado en el recorrido de la palabra y en el proceso global puesto en marcha por ella, desde que toma forma en la mente del emisor y es enunciada por este, hasta que aterriza en el espacio y deja su huella en el receptor. En El silencio del mar, a partir de una perfecta interacción entre puesta en escena y montaje, Melville crea combinaciones insólitas entre la imagen y la palabra, dando lugar a una relación entre ellas que abre significaciones y propone lecturas que no encontraríamos si las analizáramos por separado.

Sin embargo, El silencio del mar no presenta estas interpretaciones como una verdad objetiva. No debemos olvidar que estamos ante un filme que explora las relaciones personales al calor de los traumas de la guerra. Esto no solo provoca un clima de desconfianza entre los personajes, sino que termina afectando a la forma misma de la película. El resultado es un filme ambiguo, poco fiable, donde las decisiones de puesta en escena chocan con el desarrollo narrativo y —como veremos a continuación— unos elementos ponen en entredicho, desmienten o complican lo que otros afirman.

III. Pauta/Gesto

La trama de El silencio del mar se construye sobre la reiteración y acumulación de un patrón general sobre el que se inscriben pequeñas variaciones: cada noche el oficial llega a la casa, entra por la puerta trasera y sube a su habitación para cambiarse de ropa; después, baja al salón donde se encuentran el tío y la sobrina (él leyendo y ella haciendo punto); allí, al calor del fuego, se embarca en monólogos que nunca tienen respuesta y, finalmente, se despide de ellos deseándoles buenas noches.

Vista hoy, la ópera prima de Melville se revela como un temprano precedente de cierto cine minimalista (el que va de Chantal Akerman a Béla Tarr) basado en el despliegue riguroso y la repetición sistemática de un conjunto de actividades a lo largo de un periodo de tiempo concreto. En El silencio del mar, este tipo de estructura narrativa es confrontada con toda una serie de pequeños gestos y movimientos que condensan la verdadera acción del filme. La invariabilidad de la pauta general —ese letargo de la repetición, ese estancamiento que parece impedir el avance de la película— choca con un conglomerado de detalles en los que se agazapan los giros argumentales de una historia subterránea que tiembla y explota en el lenguaje corporal de los actores.

Esta historia subterránea es la de los afectos. A medida que la trama avanza, los franceses experimentan un choque entre sus creencias políticas y sus sentimientos, entre su deber en tanto que ciudadanos de un país y sus responsabilidades como seres humanos, y este conflicto da lugar a un dilema ético que no hubiera disgustado a Krzysztof Kieslowski. Sin duda, Melville tiene una postura política frente a los hechos que relata y siente un respeto reverencial por la novela de Vercors en la que se basa su película (algo que queda patente en el dispositivo referencial ideado por el director para abrir y cerrar el filme). Sin embargo, interpretar la película solo como una oda a la Resistencia, sin tener en cuenta cómo el desarrollo de la trama complica y problematiza el mismo enfrentamiento que está en su centro, es simplificar el filme en exceso, menospreciar su riqueza y pasar por alto sus intrincadas ramificaciones semánticas.

El silencio del mar forma parte también de un conjunto figural al que Adrian Martin ha dado el nombre de “el extraño en el hogar” (3)↓. Este grupo de figuras es especialmente popular en el reino del thriller que, en no pocas ocasiones, se ha dedicado a explorar los efectos (generalmente malignos) derivados de la intromisión de un desconocido en el hogar familiar. En El silencio del mar, encontramos una variante particularmente osada de esto pues, aquí, la presencia no deseada del extraño termina dejando, tras su partida, un hondo vacío en los habitantes de la casa. Para ver cómo Melville gestiona esta historia subliminal debemos detenernos en la representación individualizada de las dos figuras silenciosas de la película.

Sentado en una butaca y fumando una pipa —lo cual le da un aire a Sherlock Holmes—, el tío observa constantemente lo que sucede a su alrededor. Su posición apenas varía, pero sus ojos se mueven sin descanso de un lado al otro del salón. Él es el narrador de la película y sus comentarios en off son los primeros en desmentir la supuesta inacción de la trama, manifestando la turbulencia de los pensamientos y emociones que se agazapan tras el silencio autoimpuesto. La sobrina, por su parte, actúa como si estuviese inmunizada ante los discursos del alemán. Con la vista fija en su labor, nada perturba su concentración ni su mutismo. Su semblante, tranquilo e inalterable, no parece de este mundo. La contención de Nicole Stéphane en este filme es admirable y basta comparar su interpretación aquí con la que realizaría en Los chicos terribles (Les enfants terribles, 1950) —el segundo largometraje del director— para advertir su asombroso cambio de registro. Sin embargo, a medida que el filme avanza, el cuerpo y el rostro de la actriz se transforman en un mapa de reacciones. Melville consigue que la más leve y atenuada de sus expresiones (el nacimiento de una sonrisa, un mínimo movimiento de sus ojos, la laxitud de sus hombros o sus manos…) se convierta en un acontecimiento de una fuerza incendiaria.

El lenguaje gestual tiene una importancia capital en Le silence de la mer. La tensión de los cuerpos, su posicionamiento en el espacio, su cercanía o su alejamiento, marcan la tónica de las interacciones entre los tres protagonistas. La respiración, las direcciones de las miradas, las expresiones faciales y, sobre todo, los pequeños movimientos de las manos —gestos que escapan al control de la mente— se convierten en indicadores de lo que sucede en el interior de los personajes, desvelándonos tanto sus inquietudes como la evolución de sus emociones y afectos.

En uno de sus monólogos, el oficial recuerda a una chica “muy hermosa y muy dulce” con la que su padre quería que se casase; al escuchar que estaban prometidos, la sobrina, que cose diligentemente en su rincón, da un pespunte en falso y el hilo se sale de la aguja. Con la avidez de dos aficionados que presencian un importante torneo, las miradas masculinas se posan sobre las manos de la actriz y el alemán no reanuda su monólogo hasta que ella ha vuelto a enhebrar el hilo. Más tarde, en la que será la última noche del oficial en la casa, la sobrina presiente que von Ebrennac está a punto de comunicarles que se marcha; ella trata de buscar algo con lo que distraer sus manos y encuentra una madeja de lana. En un momento que activa los ecos de Le tempestaire (1947) de Jean Epstein, ella comienza a jugar nerviosamente con el ovillo hasta que, de repente, lo suelta. Su mano vacía, abatida, se desploma. Es un gesto de desesperación y derrota, una actitud de aflicción silenciosa que volveremos a encontrar en la filmografía de Melville —en concreto, en el personaje interpretado por Emmanuelle Riva en Léon Morin, prêtre (1961)—. Se trata de dos fragmentos muy breves donde el más banal de los gestos adquiere una carga intensísima. El director consigue convertir las manos de la protagonista en el foco de la acción y hacer que un pequeño desajuste de sus dedos atestigüe la magnitud de sus sentimientos.

Cuando von Ebrennac se despide y el personaje interpretado por Nicole Stéphane se dirige a él (por primera vez en toda la película) para decirle adiós, esta palabra adquiere la categoría de un evento. Puede que no cambie el curso de la Historia, ni modifique el destino del trío protagonista, pero ese “adiós” brilla como un milagro íntimo, amoroso y revolucionario. Quizás Melville también se refería a esto cuando afirmó que la primera película hay que hacerla con la propia sangre.

© Cristina Álvarez López, diciembre 2013

(1)↑ BERGALA, Alain: “L’intervalle”, La mise en scène, Jacques Aumont ed., De Boeck, 2000.

(2)↑ Ibíd.

(3)↑ MARTIN, Adrian: “Unlawful Entries: The Anatomy of a Popular Film Cycle”, Scripsi, vol. 9, n.º1, September 1993, pp. 65-74.