Irène

Gestos de la ausencia

“Esto podría ser una pantalla de cine pero es una hoja de papel en blanco”

Lettre d’un cinéaste (Alain Cavalier, 1982)

Filmar la ausencia a través de los objetos, las páginas escritas, los lugares vividos o las fotografías tomadas en el pasado es la espesa capa con la que Alain Cavalier viste a Irène (2008). Sin embargo, es en los pliegues de estas imágenes filmadas, en su movimiento y claroscuro, en las palabras susurrantes del propio cineasta donde se revela el verdadero rostro de la mujer que amó, Irène Tunc. “La sal, la levadura y, al mismo tiempo, el peligro en estos libros es Irène”, susurra el cineasta, con esa voz íntima, profunda, hipnotizadora. La cámara tiembla bajo su pulso. Los cuadernos a los que se refiere son sus diarios personales, correspondientes a 1970, 1971 y 1972, los últimos años de vida de la actriz, que Cavalier enseña sin censura. Su cámara se posa, desde el inicio, frente a las palabras que llenan estas páginas, impúdica —también sin tapujos se presta a mostrar el cuerpo de su madre sin vida en los primeros planos del filme—, tan próxima que casi podemos acariciar la superficie de las letras marcadas por la presión de la escritura en el papel, rastreando entre sus líneas, deseando hallar la huella de lo que fue, la de sus vidas pasadas, la de un tiempo perdido.

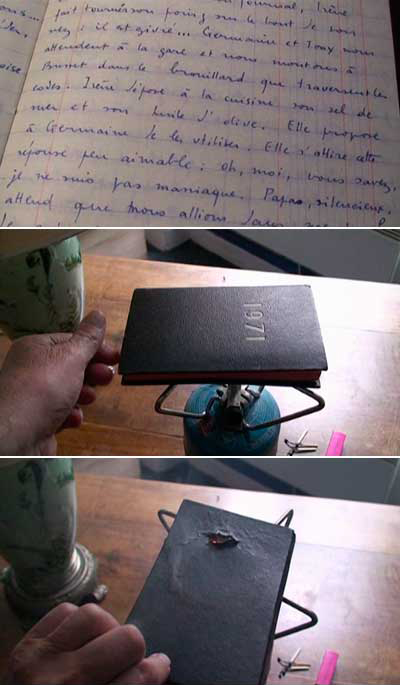

Irène nace de la tensión entre la lírica de las imágenes por llegar, aquellas que emergen entre lo filmado y el espectador, y la realidad de lo visible, certificado por la voz de Cavalier. “Me he echado tranquilamente la siesta, y me ha venido una pequeña y poderosa imagen en la que yo ponía mi diario del 71 sobre mi camping gas. Aunque, esto es muy extraño era lo que quería…Verdaderamente, me encantaría traspasarlo, destruirlo. Las imágenes son demasiado fuertes”, confiesa Cavalier mientras coloca su cuaderno, ese que conforma los últimos doce meses compartidos con ella, sobre las llamas azules del pequeño hornillo de gas —situado sobre la mesa, junto a la lámpara preferida de la que fue su mujer—. “Es muy difícil, pero, al mismo tiempo, está el encanto… Querida Irène”. No lo consigue, apenas unas leves quemaduras en las tapas. Sin embargo, en ese gesto de quemar ese contenedor de miles de imágenes, de traspasarlo con la cámara, se revela algo, quizá un hacer físico el recuerdo, un apelar a nuestra imaginación. Igual que buscamos en un viejo álbum de fotos el testimonio que certifique nuestras evocaciones, Cavalier escarba entre las cenizas de aquel amor, calcinado por una memoria que acaba consumiendo cada recuerdo atesorado. Y es que no son las palabras escritas de aquellos días las que lo empujan a ello —y con las que nos interpela a nosotros, espectadores—, sino las que perduran en su memoria, imaginadas o imaginarias, las que brotan desde ese fondo de ausencia.

Casi cuarenta años separan la mirada de una fotografía de la sombra en la que se ha transformado, tiempo suficiente para que las cicatrices que el dolor dejó se confundan con las grietas de una piel marchita. “He tomado antes unas notas sobre la mesa, para no olvidar nada y después, de hecho, lo he olvidado todo”, dice con aplomo el cineasta francés, consciente de la levedad del recuerdo, mientras vemos unas palabras, a modo de esquema, anotadas sobre el tablero de su escritorio. Sólo finas líneas impresas cuya forma ya no condiciona su significado, de ellas brotarán imágenes como la que describe el director de La rencontre (1996), otras más poderosas que ha ido sembrando en nuestra imaginación. “He reencontrado esta fotografía que yo mismo tomé una noche, de Irène reconfortando a su perro enfermo. Él moriría dos días más tarde”. Acompañamos el suave recorrido que Cavalier realiza por ella, la ternura que rezuma del encuentro de las dos miradas, la sonrisa de Irène, su cuerpo casi desnudo, la profundidad que el blanco y negro de la fotografía provoca. “Nunca he visto —continúa— un rostro tan angustiado por el dolor como el de Irène. Y mientras yo te miraba, dama de las camelias, mi cabeza estaba exactamente en el lugar de Ignace. Es una bella imagen de ella porque preferí conservarla viva en mi cabeza, que congelarla en las fotografías”. Y de repente una silueta se manifiesta, tan fugaz como un pestañeo, reflejada en el papel que da cuerpo a la mujer junto a su perro, la del propio Cavalier, detenido frente a ella, reunidos de nuevo en un sólo plano presente, el tiempo y el espacio de un fotograma, para desaparecer nuevamente entre los primeros planos de su rostro. Un parpadeo, la duración exacta para alcanzar a ver al ausente en nuestra memoria, para mirarle una vez más a los ojos, el mismo que buscamos en Irène, un constante ir y venir condensado en el gesto de tocar, de acariciar la superficie de una piel nunca olvidada, de sentir un escalofrío al contacto de sus poros, de retornar a ella a través de la filmación de lo que amó.

El delicado pájaro que decora la lámpara favorita de Irène, bajo cuya luz Cavalier escribía los guiones de sus películas se convierte a la luz de la cámara en catalizador de su tiempo perdido, reencontrado entre las escenas de La chamade (1968), donde ella es Catherine Deneuve y él Roger Van Hool para narrar una anécdota de la pareja que traspasó la realidad para convertirse en ficción. Una dualidad que deja entrever la transformación de la naturaleza de los objetos al ser filmados, lo que emerge de ellos como si la fuerza de la ausencia luchara por salir, escondida entre los márgenes de los diarios, entre los olores de la sal marina y el aceite que Irène lleva consigo en un encuentro con los padres de él, entre los rincones de una casa en la que vivieron sus últimos momentos juntos —la misma en la que el drama se desató tras la llamada de la policía—, entre las facciones de otras mujeres, actrices —el de Sophie Marceau por ejemplo— y modelos que copan portadas de revistas o anuncios impresos en los andenes de una estación, entre las sombras de su propia silueta reflejada en ventanas, espejos o cualquier objeto, entre las calles de Lyon donde ella nació, entre la tristeza que sus secretos escondían, entre las cicatrices de un Cavalier magullado tras la caída en las escaleras mecánicas del metro parisino mientras filmaba, en todo ello se encuentra Irène, creando imágenes invisibles cargadas de tal intensidad que el cineasta francés sólo desea por un breve instante destruirlas. Un juego entre lo tangible y lo etéreo del que el autor galo nos hace partícipes hasta el final, situándonos una vez más ante una imagen, una suerte de bodegón que preside el pequeño retrato de la actriz que, tras su muerte, la madre del cineasta conservó en su mesilla de noche. “Siempre pensé que era para complacerme pero, ahora, pienso de forma diferente”. Y en ese instante el plano se abre para descubrir que, en realidad, se trata de una fotografía, y junto al portarretrato, una lámpara, y otro pájaro, el que decora la mesa que le da cobijo. El contraplano que siempre tuvo del recuerdo de Irène.

© Ana Aitana Fernández, noviembre 2013