Villalobos

El cine piensa el arte

En su texto de introducción para el ciclo “El cine piensa el arte”, presentado en varios museos españoles, los programadores Núria Aidelman y Gonzalo de Lucas sostienen que el cine “ha proporcionado una forma única y privilegiada de asistir y guardar memoria del arte en proceso: documentar los gestos del creador o la intimidad de su taller”. Una reflexión idónea para abrir el tarro de las esencias de Villalobos (Romuald Karmakar, 2009), una película construida sobre la delgada frontera que separa la observación de la interrogación: un diálogo entre dos creadores comprometidos con la idea del arte como lenguaje en continua evolución. Los personajes en cuestión son el cineasta alemán Romuald Karmakar y el DJ chileno-alemán Ricardo Villalobos, dos artistas cuya personalidad queda patente en cada una de las imágenes de la película. Villalobos llena la pantalla: es el portavoz autoconsciente de una subcultura, la de la escena electrónica, que se nutre en gran medida del hedonismo y el exhibicionismo. Karmakar se oculta tras el objetivo de su cámara: es el cineasta humilde, detallista e infatigable que vampiriza a su objeto de estudio para reflexionar sobre la porosa identidad del artista, permeable a los ecos del presente y la Historia.

Villalobos es la tercera parte de una trilogía documental que Karmakar ha dedicado al universo de la música electrónica. La primera parte lleva por título 196 bmp (2003) y aparentemente (no he tenido ocasión de verla) retrata, desde tres perspectivas diferentes, la edición de 2002 de la Berlin Love Parade. Por su parte, Between the devil and the wide blue sea (2005) ofrece, bajo la forma del ensayo materialista, una apasionante panorámica de los diferentes subgéneros englobados en la escena electrónica austriaco-germana. Karmakar acomete la osadía de apartar el montaje del documental musical y filma en plano secuencia varias performances electrónicas. No hay diálogos ni voz en off, solo una sucesión de pulsiones rítmicas, hipercinéticas y sudorosas que invocan la comunión entre el artista (el DJ) y el público: todo un ritual. Es, sin lugar a dudas, una de las grandes “películas-trance” de la década: una obra en perpetua agitación y desenfreno en la que, enigmática e “ilusoriamente”, nunca queda del todo claro si son los sonidos los que provocan la agitación de los cuerpos o viceversa.

En el contexto de la trilogía, Villalobos se presenta, aparentemente, como el vértice menos radical del conjunto. Aquí, Karmakar abandona la disciplina de Between the devil… y elabora un discurso fílmico heterogéneo, en el que cabe tanto la filmación del espectáculo musical como la entrevista o la observación distanciada de los métodos de trabajo del músico. El objetivo del documentalista es diseccionar con su afilada cámara-bisturí la teoría y la praxis del modelo creativo del DJ. Así, mientras Between the devil… se centraba en la captura de la dimensión sensorial de las performances musicales, Villalobos se propone desentrañar el modo en que la (buena) música electrónica propone un diálogo entre su dimensión rítmica (fuente de impulsos irracionales) y un cierto componente intelectual: el instinto y la reflexión.

Para ello, lejos de elegir a un DJ cualquiera, Karmakar se sumerge en el universo multidisciplinar de Ricardo Villalobos. Además de ser uno de los referentes mundiales del techno, el DJ se revela como un connoisseur de la música clásica y un apasionado de los movimientos de vanguardia. En el documental, el músico ensalza de forma apasionada el valor de las grabaciones analógicas de los conciertos filarmónicos de los años 50 y 60, mientras se le ve trabajando en el proyecto de deconstrucción y remezcla del Bolero de Ravel. El discurso de Villalobos, hilvanado a través de sus diálogos con Karmakar, evoca de forma recurrente los conceptos de artesanía y tradición, asociados a una cierta idea de pureza. De esta manera, el DJ va adquiriendo a lo largo del documental el aura de una figura titánica y anacrónica: un alquimista de la perfección sonora que navega por el océano hipnótico y lisérgico (en ocasiones, también frívolo) del clubbing.

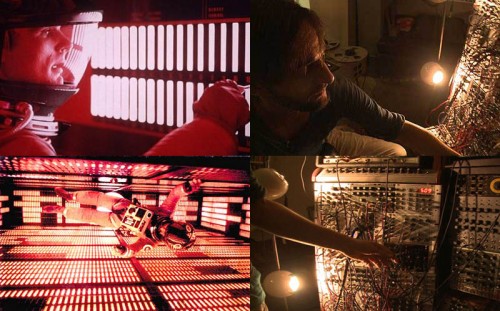

Por su parte, Karmakar organiza el material de manera que el espectador puede gozar de una didáctica inmersión en las múltiples caras de la música electrónica. La estructura es elemental: el filme se haya dividido en tres bloques que remiten a los procesos de selección de material, (re)mezcla e interpretación. Y luego, intercaladas, se presentan varias sesiones que tienen lugar en los clubes Berghain de Berlín y Privilege de Ibiza, así como en el Festival Sónar de Barcelona. Reducido a su esencia, el documental sigue el patrón de un programa gastronómico. En primer lugar, Villalobos presenta la materia prima de sus sesiones, revisando diversos discos de bases electrónicas que selecciona o descarta con la rapidez con la que un chef reconocería unos buenos ingredientes (no necesita escuchar más de tres segundos de un disco para “comprender” su utilidad). A continuación, se sienta a los mandos de su estudio, formado por paneles que remiten a los de las naves espaciales de la ciencia ficción fílmica, y se sumerge en la mezcla. Y por último, las sesiones en directo le sirven a Karmakar para interrogar al músico acerca de diversos elementos sociológicos, históricos y políticos que reverberan en su trabajo. ¿Por qué utiliza ruidos de sirenas antibombardeos en sus actuaciones europeas y no en Japón? ¿Cómo ha asimilado Alemania el trauma de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué papel juegan el sexo y las drogas en la escena electrónica?

La lógica “cronológica” del filme permite a Karmakar ir sofisticando progresivamente su propuesta formal. Una vez expuestos los conceptos de “selección” y “remezcla”, una larga secuencia filmada en un club berlinés permite al cineasta deconstruir el entramado rítmico y melódico de la sesión. Mientras la cámara bascula entre la figura totémica del DJ y los movimientos sincronizados del público, la banda de sonido captura el trabajo de Villalobos sobre los platos: la preparación en vivo de la mezcla. De este modo, el contraste entre la pieza mezclada (la que baila el público) y la pieza in progress (la que el DJ escucha a través de sus “audífonos”) dibuja un vertiginoso baile de desfases y sincronías. Es una puerta abierta al backstage sonoro, a los mecanismos ocultos del proceso de creación. De hecho, en este punto, la película remite a otros documentales musicales, como puede ser El fulgor (2002) de Ramón Lluís Bande o la más reciente Ne change rien (2009) de Pedro Costa.

En todo caso, de todo el proceso que pone en escena Karmakar, el cénit llega en el segundo acto del filme, cuando Villalobos, sentado en su estudio, discute algunos detalles de su búsqueda musical. Es entonces cuando el DJ decide mostrar su cara más vanguardista, materializada en su trabajo con los modular systems, unos módulos digitales que permiten generar una amplísima gama de sonidos mediante la distorsión de un impulso rítmico. El músico enseña orgulloso su gran panel de módulos interconectados mediante una tupida red de cables: un universo orgánico de ondas sonoras cuyo funcionamiento termina escapando al control del propio creador. Villalobos confiesa que, tras meses de ir jugueteando con los cables/conexiones, no sabe exactamente de dónde surgen algunos sonidos. El momento cumbre llega cuando decide desconectar la fuente de impulsos que alimenta a los módulos… y estos continúan generando sonidos de forma aleatoria. El azar se hace un lugar incluso en el seno ultratecnificado de la música electrónica.

Karmakar, fascinado, filma la secuencia como si se tratara de un diálogo ambivalente entre artista e instrumento. En la charla que mantiene con el músico, el director comenta que la fisonomía industrial de los módulos le recuerda a Metrópolis (1927) de Fritz Lang. Y es que la poderosa dialéctica conceptual y plástica que ponen en juego hombre (Villalobos) y máquina (el sistema modular) remite tanto a los encontronazos de Dave y Hal 9000 en 2001: Una odisea del espacio (1968) de Kubrick, como a la resistencia que opone el membrillero a Antonio López en El sol del membrillo (1992) de Erice, pasando por los diálogos táctiles que mantienen Godard y las imágenes de Passion (1982) en Scénario du film ‘Passion’ (1982).

Para terminar, y como resumen de los numerosos elementos de interés de Villalobos, cabe destacar el modo en que Karmakar consigue elaborar un discurso que combina complejidad y ligereza. La densidad estética y teórica de la película convive plácidamente con la evanescente superficie de la música electrónica. Una lección fílmico-musical a tener en cuenta.