Mutaciones del canon cinematográfico (I)

La era digital

* Este artículo forma parte del dosier especial «¿Un canon cinematográfico para hoy?»

1. Introducción

No podemos separar el cine del siglo XXI de la implantación generalizada que tuvo internet en los hogares a partir del año 2000. Si bien el cambio esencial vino de la mano de la digitalización de los medios de producción, internet fue cobrando poco a poco un papel más relevante por su influencia en la distribución y el consumo audiovisual de aquello que en su día fueron películas en soporte fotoquímico. Sin embargo, aunque su influencia sobre el cine llegara después, el campo en el que internet fue decisivo desde el primer momento, antes incluso de su explosión más global, fue el de la historiografía cinematográfica.

«Centauros del desierto» («The Searchers», 1956), de John Ford

En la era preinternet, el conocimiento de la historia y la diversidad cinematográfica estaba muy limitado en dos direcciones:

- El conocimiento de la propia historia del cine y de su canon, de tal manera que, más allá de la academia, la referencia eran unos pocos especialistas considerados tótems. En España, por ejemplo, había que recurrir a ensayos de historia del cine como el de Román Gubern, a libros que compilaban listas como el de John Kobal, o a las listas que sacaba cada diez años la revista Sight & Sound. También en la prensa o en las revistas generalistas aparecían esporádicamente listas que abrían el canon a un público más amplio. Lo cierto es que todas las listas de esta época se parecían mucho entre ellas. De esta manera, mediante la replicación en pocos medios de listas muy homogéneas, se creaba la idea de que había unas pocas obras fundamentales en la historia del cine colocadas en una suerte de púlpito superior al resto. Si bien la historiografía cinematográfica siempre tuvo sus luchas y sus disputas a lo largo de las décadas, con visiones y aproximaciones muy diferentes, desde las más clásicas a las autorales o a aquellas que intentaban abrir la mirada aportando más diversidad, el imaginario popular que llegaba a la sociedad lo hacía con una visión bastante monolítica, dominada por una especie de visión autoral-clásica inundada de cine estadounidense, de algunos hitos del cine europeo y de unos escuetos apuntes del cine japonés.

- El acceso a las propias películas. Si bien en los años 80 y 90 la televisión pública y la llegada del VHS contribuyeron a facilitar el acceso a muchas películas, abriendo la limitación física de la sala de cine, un ciudadano no dedicado a la investigación cinematográfica tenía muchos problemas para acceder a las películas que quisiera. La labor del cinéfilo no era tanto de selección como de rastreo, rebuscando películas deseadas en las madrugadas de las parrillas televisivas o en las últimas ediciones domésticas. Así, seguían existiendo incontables películas de las que se había leído y oído mucho pero a las que se tardaba años en acceder.

Estos dos puntos son los que cambiaron radicalmente con la llegada y popularización de internet. Como consecuencia, también tenía que hacerlo el canon cinematográfico, ya que este, en buena medida, surge de la intersección de ambos. La historiografía y el acceso a las películas se realimentan en un círculo que, lejos de ser virtuoso, viene marcado por sesgos de todo tipo: sociales, coyunturales, de clase y producción, etc. Y es en este complejo caldo de cultivo donde se va redefiniendo la retórica de lo importante, lo imprescindible y lo sagrado que siempre ha colonizado esta idea clásica de canon.

«Los violentos años veinte» («The Roaring Twenties», 1939), de Raoul Walsh

En la actualidad, y desde hace más de tres lustros, la mayoría de deseos cinéfilos pasaron a poder satisfacerse a golpe de clic. Si en tiempos podía parecer una utopía acceder a la filmografía completa de cineastas como Chantal Akerman o, incluso, clásicos como Raoul Walsh o John Ford, para lo que se necesitaban décadas de trabajo en filmotecas o lugares especializados, con internet este problema se minimizó hasta extremos impensables poco antes. Cualquier persona con conocimientos digitales básicos ha podido acceder, en los últimos veinte años, a la mayor parte de la historiografía referenciada en medios especializados y literatura académica.

Pero el conocimiento de la historia del cine y su mutación con la llegada de internet va mucho más allá del acceso a las películas. Ya no se trata de buscar esas películas omnipresentes en el canon clásico, sino de ampliar y redefinir constantemente este canon. Los nuevos cinéfilos ya no empiezan a bucear en la historia del cine con los libros de Román Gubern o John Kobal, sino con recomendaciones de redes sociales y comunidades cinéfilas, o con listas de plataformas como Letterboxd, que permiten un intercambio de información mucho más rico y complejo, pero también más sesgado y repleto de pequeñas visiones específicas. Incluso las clásicas listas de Sight & Sound han cambiado sustancialmente por varias razones: por un lado, porque sirven para recoger los cambios y mutaciones producidos de manera bastante caótica durante los últimos años; por otro lado, porque internet y las TIC permiten hacer una gestión más compleja de la logística y aumentar y abrir la representatividad de los votantes de las listas, que ya no son solo un puñado de críticos canónicos de largo recorrido, sino una miríada de personas relacionadas de un modo u otro con la cinefilia. Por esa razón, los 47 votantes de la lista de 1952 crecieron con lentitud cada década hasta llegar a los 144 de la lista de 2002 (en 50 años el aumento de participantes no llegó ni a 100 personas), mientras que en 2012 ya participaron 844 personas y en 2022 lo hicieron 1644 votantes.

«In Our Day» (2023), de Hong Sang-soo

Sin embargo, estos cambios surgidos al calor de internet no se han producido de un día para otro; han ido de la mano de la evolución de la red y la progresiva implantación de sus sucesivos paradigmas. El cine y la cinefilia no son más que una forma de relación entre personas. Internet cambió la manera en que se relacionan las personas, por lo que internet iba a cambiar necesariamente la cinefilia.

2. De la sociedad de la información a la era de la reputación: paradigmas digitales y sus efectos en el cine

- La sociedad de la información

Aunque Yoneji Masuda y Manuel Castells ya habían definido tiempo atrás el concepto de sociedad de la información (1) ↓, fue en el año 2003 cuando se celebró la primera fase de la CMSI (Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información), institucionalizando y dando carta de naturaleza a este paradigma, definiendo sus principios y marcando unos objetivos a medio y largo plazo. Con este paradigma, iniciado varios años antes, lo que llegó repentinamente bajo el paraguas de la tecnología fue una avalancha de información que, en ese primer momento, por las limitaciones de los anchos de banda, tendría impacto en la cinefilia solo por el lado de la compartición de información y por la posibilidad de poner en contacto a personas geográficamente alejadas con gustos y filias comunes. Así, fueron surgiendo foros o comunidades en las que se practicaba el intercambio de películas en formatos físicos como el VHS. La capilaridad de este sistema no era muy grande y no tenía una repercusión global, pero sí permitía ir estableciendo las primeras mutaciones de la cinefilia, como quedó establecido en el ya canónico libro Movie Mutations(2) ↓, que publicaron en 2003 Jonathan Rosenbaum y Adrian Martin y que tardaría ocho años más en ver la luz en España. Sin embargo, se tardó poco en empezar a compartir películas a través de la red, aunque las limitaciones de ancho de banda, los módems de 56K y la precariedad de los primeros códecs obligaran a codificarlas a bajas tasas binarias, obteniendo unas calidades muchas veces ínfimas y soportando altas latencias en las descargas, que se valían de las redes P2P primigenias. El cine siguió a rebufo de la música, cuya naturaleza más ligera y menos entrópica sí que permitía, prácticamente desde el principio, un intercambio de ficheros plenamente funcional.

Durante los siguientes años iría popularizándose la banda ancha y se superarían así estos problemas técnicos, de tal manera que el impulso a la nueva forma de acceder a las películas iba a modificar radicalmente la experiencia cinéfila. Sin embargo, el principal cambio experimentado en estos años en los que se iba fraguando una nueva y rupturista manera de acceder a las películas no tenía tanto que ver con esto sino con la puesta en contacto de personas cinéfilas de diferentes lugares y países, el intercambio de conocimiento sobre el cine y su historia, que dejó de fluir desde unos pocos monolitos inmutables para convertirse en una estructura mallada mucho más caótica y mucho más rica, lo que iba a permitir introducir variaciones en la percepción del canon, subvertirlo, ponerlo en cuestión. Es el diálogo y la comunicación entre personas con un interés común lo que permite alterar aquello que hasta el momento estaba en un lugar inaccesible para la mayoría. Esto parece relacionado con la famosa democratización de internet y en buena medida es así, pero vinculado a ciertos nichos culturales y de opinión, lo cual también produce sesgos y percepciones incorrectas de la realidad. Así, surgieron los foros como herramientas emblemáticas de esta nueva forma de comunicación, y en esas comunidades (diversas incluso dentro de sus nichos, o al menos mucho más diversas que los antiguos núcleos de opinión de los medios de comunicación) se empezaba a fraguar la nueva cinefilia, el nuevo canon, que años después iría expandiéndose y teniendo más alcance a través de los blogs, siendo todo ello engullido después por las redes sociales. En resumen, estábamos pasando del modelo clásico de comunicación, unidireccional y en estrella (de los popes a los cinéfilos), a un modelo bidireccional y mallado, en el que todos somos o podemos ser prosumers (productores y consumidores de información), reivindicando o cuestionando películas, teniendo cierta influencia y provocando así la desacralización del canon. Porque los popes, al no ser los únicos capaces de acceder a ciertas películas, dejaron de tener el privilegio de su hasta entonces poder omnímodo.

- La era de la recomendación

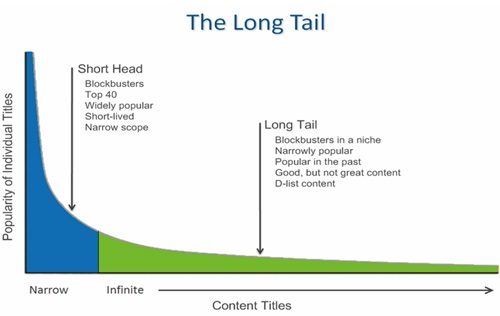

Cuando internet empezaba a llenarse de contenido, el dilema de los usuarios pasaba a ser cómo consumir o procesar toda esa información. La sociedad de la información estaba en una encrucijada debido a su propio éxito, a un crecimiento incontrolable que estaba en la propia naturaleza de internet. De esas circunstancias surgió el siguiente paradigma, el de la web 2.0, el de los pequeños nichos, que desembocaría después en el internet de las redes sociales. El nuevo paradigma de internet vino marcado por una definición del mundo del marketing, la que hizo Chris Anderson sobre The Long Tail(3) ↓ para articular las claves de la nueva economía digital. En el mundo del comercio clásico, una pequeña variedad de productos, alrededor de un 20%, era suficiente para conseguir cuotas de mercado alrededor del 80%, por lo que el coste de llegar al 20% de nichos restantes requería de un esfuerzo demasiado elevado, de un 80%, que no compensaba inversión alguna. Con la disminución de los costes de producción y distribución, llegamos a un punto donde esa larga cola pasa a ser rentable, por lo que el mundo digital brinda la oportunidad de sacar a la luz productos (contenidos) minoritarios, habitualmente ensombrecidos por las economías de escala.

Ilustración 1. Relación entre contenidos y popularidad indicada por Chris Anderson en The Long Tail(4) ↓

En el mundo de la cinefilia y su historiografía, esto se manifiesta en la aparición de blogs, revistas digitales especializadas, foros específicos y en la creación de pequeñas comunidades con intereses concretos (cine asiático, cine negro, animación, cine clásico, experimental, etc.), que tienen herramientas propias para compartir tanto películas habitualmente olvidadas como opiniones sobre esas películas o tipos de cine, hasta el momento silenciados más allá de la literatura académica. Resultaría interesante analizar la mutación que sufrieron los vínculos entre el mundo académico y el mundo de los aficionados en esos años, pero es un ejercicio que queda fuera del alcance de este texto.

El resultado de estos lazos entre pequeñas comunidades fueron nuevos nichos de mercado y, con ellos, la edad de oro del DVD, pasando a editarse miles de nuevos títulos, muchos de ellos de muy difícil acceso hasta el momento. Por extensión, internet y la voluntad de muchos aficionados desinteresados permitió la compartición de ripeos, facilitando un acceso instantáneo a buena parte de la historia del cine. El acceso a conjuntos de títulos que en el pasado requería de décadas de trabajo, de repente podía hacerse a golpe de clic. Y esto acarreaba otro fenómeno, la mencionada pérdida de privilegios de los expertos, ya fueran críticos de cine que podían ver películas de forma exclusiva y privilegiada en festivales de cine o académicos cuyas redes privadas podían facilitarles esos accesos.

«Beau travail» (1999), de Claire Denis

Este mundo de nichos y de inabarcables posibilidades llevó a un escenario en el que lo más importante no era que hubiera posibilidad de encontrar cualquier cosa, hecho que parecía superado, sino que en ese universo de posibilidades cada uno descubriera y encontrara aquello que más le conviniera, que mejor se le adecuara. Por eso se habla de que la sociedad de la información dejó paso a la era de la recomendación, en la que los algoritmos empezaron a personalizarse y a potenciar esa explotación de nichos y posibilidades comerciales de la diversidad.

Este nuevo caldo de cultivo fue teniendo ecos sucesivos, no solo en ese mencionado mercado de edición doméstica, realimentado con las descargas de internet, sino también en la programación de las instituciones culturales o, incluso, en la distribución en salas comerciales, que no solo se vio afectada por la digitalización de los medios de exhibición, sino también por un nuevo público formado por pequeños especialistas que permitían rentabilizar el estreno de ciertas películas. No es casual que, con excepción del periodo de crisis 2008-2012, la tendencia del número de películas estrenadas en salas comerciales en España(5) ↓ haya sido creciente en el siglo XXI, en paralelo a una disminución importante del número de espectadores. Pero parece que el hecho de que haya nichos identificables ha permitido regularizar estrenos de cineastas que en el pasado rara vez llegaban a las carteleras, ya fueran directores asiáticos como Hong Sang-soo, tótems del cine de autor como Claire Denis o películas de difícil distribución por su propia naturaleza y duración como algunas de las que han llegado recientemente desde Argentina de la mano de El Pampero.

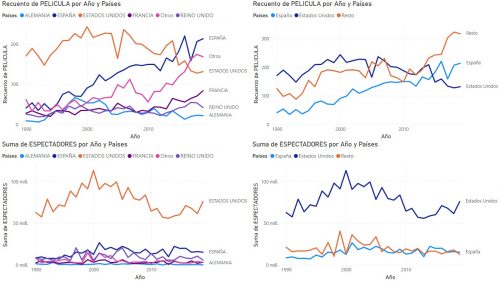

Ilustración 2. Evolución de espectadores y películas estrenadas en salas comerciales españolas (1990-2019)

Además, resulta curioso analizar la naturaleza de esos estrenos, ya que, a pesar de que el cine estadounidense sigue acaparando la principal cuota de mercado y de espectadores, su dominio en número de películas estrenadas es mucho menos claro, resultando inferior al de películas españolas y al de la suma del resto de países, cosa que no ocurría en la era preinternet. La correlación entre el número de películas estrenadas de cada país y los espectadores acumulados se ha desplomado en el siglo XXI.

Ilustración 3. Evolución de espectadores y películas estrenadas en salas comerciales españolas por países y grupos de países (1990-2019)

La realidad es múltiple y hay numerosos factores que contribuyen a este mapa, desde los cambios legislativos hasta ciertos fenómenos sociales o coyunturales, pero sí parece claro que la realidad económica movida por los avances tecnológicos acaba permeando en cambios sociales y culturales generalizados que se reflejan en múltiples dimensiones.

- La era de la reputación

Con la multiplicación de los nichos y la explosión de las redes sociales y las plataformas, el mundo de internet vuelve a verse en una encrucijada. En 2015, Netflix llega a España y las distintas redes sociales parecen haber acabado con los ecosistemas de comunidades más estables que se apoyaban en los blogs y en los foros. La era de la recomendación, por su parte, con su promesa de diversidad, también acabó abriendo una peligrosa puerta de atrás: la de que los algoritmos no contribuyeran a la diversidad sino al control y homogeneización de aquello que la gente consume. La volatilización (o clandestinización) de esas comunidades, hasta el momento tan estables, y las capacidades de control por parte de quienes diseñan los algoritmos (siempre privados de cualquier tipo de supervisión y de normas deontológicas básicas) nos ha ido llevando de la promesa utópica de un internet abierto, libre y descentralizado, promotor de la diversidad y el intercambio, a una paulatina mercantilización y centralización de sus contenidos, de tal forma que las propias competencias de internet y sus normas básicas (y no escritas) de comportamiento han pasado a ser asumidas por parte de las grandes corporaciones, con sus guerras del capital y sus intereses cruzados con estamentos diversos(6) ↓.

En este escenario, la filósofa Gloria Origgi habló en su libro Reputation: What It Is and Why It Matters (2017) de que el paradigma de internet había vuelto a cambiar, y ya no estábamos inmersos en la sociedad de la información ni en la era de la recomendación, sino en la era de la reputación. La crisis de la recomendación, debido al control central, la manipulación, las noticias falsas y el uso de algoritmos no en beneficio del usuario sino de una corporación, llevaron a poner en cuestión cualquier duda o certeza surgida de internet. Todo pasaba a estar bajo sospecha, y en el mundo del cine y la historiografía no era diferente, porque los miles de listas y recomendaciones surgidas en plataformas (tanto de VoD como de consulta e interacción, como puede ser Letterboxd) o en redes sociales pasaron a estar atravesadas por sesgos de diferente índole, tanto de interés económico como ideológico, personal o de interés por maximizar el engagement(7) ↓. En un mundo donde cualquiera puede construir un canon fílmico, ningún canon fílmico es fiable. En un momento en el que el canon podía abrirse a descubrir y explorar los rincones oscuros o silenciados de la historiografía, todo pasaba a estar bajo sospecha. Lo que quedaba era jugar con la reputación.

3. Listas y plataformas para una nueva visión del canon

Esta rápida evolución de los paradigmas de internet en apenas veinte años ha ido generando cambios en el sustrato e importancia del canon; sin embargo, este no ha ido evolucionando a la misma velocidad y las modificaciones se han incorporado de manera más silenciosa. Del mismo modo, la reactivación de la “reputación” como idea básica del nuevo mundo cibernético ha contribuido a cerrar el círculo y recuperar la importancia original del canon, que ya desde sus orígenes estaba ligado a esa idea de reputación.

El principal referente de canon que persiste en el mundo occidental, desde su primera edición en 1952, es la ya mencionada lista de la revista británica Sight & Sound, que se actualiza cada diez años mediante una encuesta a críticos de prestigio. Cuando internet se introdujo en su era de la recomendación con la web 2.0, la cantidad de listas pasó a ser incontrolable y, podríamos decir, había una lista posible por cada persona interesada en el cine: listas de comunidades populares y abiertas como IMDB, Filmaffinity, Letterboxd o las surgidas en redes sociales; listas más específicas de foros mucho más especializados; o incluso iniciativas más ambiciosas como la compilación de listas (como icheckmovies.com) o relacionadas con la creación de un canon sólido a partir del uso de nuevas herramientas, como es el caso de They shoot pictures, don’t they?(8) ↓. Esta plataforma, creada en 2006, cuando nacía la era de la recomendación, pero consolidada especialmente a partir de 2015, cuando se veían sus grietas, aglutina miles de listas (15.294 en su edición de 2023) y las pondera en función de su reputación y su antigüedad (siendo las más nuevas las más ponderadas) para obtener así una lista de listas, que balancea los sesgos de las distintas listas en función del impacto global de cada una de ellas. La existencia de una web como They shoot pictures, don’t they? tuvo un carácter visionario y supuso un importante indicador de la necesidad de poner cierto orden en el caos de listas que estaba surgiendo en internet: fue la señal, antes de que el concepto se normalizara, de que la era de la reputación había llegado al mundo de la cinefilia digital. Sin embargo, el factor reputación es algo que depende de consensos amplios, y todo consenso supone una limitación de la divergencia, de las aristas, por lo que las listas de este tipo acaban consolidando los sesgos mayoritarios. Además, en un mundo donde la hegemonía de la reputación parece tenerla la decana lista de Sight & Sound, el peso de esta es tan relevante (alrededor de un tercio del total) que el resultado final de ambas resulta muy parecido.

«Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles» (1975), de Chantal Akerman

Toda lista es la fotografía de los sesgos de la comunidad que la configura y, precisamente, las listas solo tienen sentido por los sesgos que representan sus universos muestrales. En el caso de una lista sobre cine, el sesgo principal es la cinefilia, pero la gran pregunta ante esto es cómo medir la cinefilia y dónde fijar sus límites. ¿Quién puede ser clasificado como cinéfilo? ¿Depende del número de películas vistas, de los estudios publicados sobre cine, de las referencias creadas, del engagement desencadenado en redes alrededor del tema? En cualquier caso, la riqueza de una lista está en la definición de sus límites, que son los que acotan sus sesgos, ya que el hecho de abrir esa definición de cinefilia lo máximo posible nos llevaría a un fenómeno de homogeneización por popularidad, como ocurre en las listas de páginas web abiertas a la participación de cualquier persona, como IMDB, Filmaffinity o Letterboxd, donde los sesgos están ligados a la naturaleza de los usuarios de las propias páginas.

Por lo tanto, nos encontramos ante listas que tienden a la homogeneización, ya sea a través del prestigio crítico (TSPDT) o de la popularidad (IMDB). Ante este panorama, en los últimos tiempos han surgido nuevas iniciativas de listas que pretenden captar sensibilidades de grupos intermedios que sirvan para revelar tendencias latentes en redes sociales y que quedan ocultos tanto en las listas de especialistas globales como en las listas de popularidad o en la infinidad de microlistas de nicho de plataformas y webs. Un buen ejemplo de esto es la iniciativa Top FilmTuiter, surgida en 2022 en la red social X, entonces conocida como Twitter, por parte de un grupo de usuarios cinéfilos del ámbito hispánico de esta plataforma que intentaban captar los patrones de preferencia de su comunidad.

«La flor» (2018), de Mariano Llinás

El estado de la tecnología permite que cualquier persona, sin más medios materiales que un ordenador y algunos conocimientos informáticos, organice iniciativas de este estilo de manera sencilla. En el caso de Top FilmTuiter(9) ↓, la participación estaba restringida a aquellas personas vinculadas a los organizadores a través de la red social. Como el punto en común de los organizadores es la cinefilia, un núcleo construido a partir de estas relaciones se expande en esa dirección, por lo que la pregunta es dónde establecer ese límite de expansión, que al final condiciona la propia naturaleza de la lista, dado que cuanto más se abra más probabilidad existe de que disminuya el vínculo cinéfilo. La iniciativa, además, no se quedó en una lista de las películas favoritas de todos los tiempos, análoga a la lista de Sight & Sound, sino que continúa creando periódicamente listas temáticas (por ejemplo, de descubrimientos, películas poco populares en internet, como TFTdescubrimientos, que en el fondo no es más que un instrumento de expansión del canon) o por décadas (como la de TFT1919). El objetivo de esta comunidad es aportar riqueza y generar conocimiento aprovechando las redes y herramientas que proporciona el estado de la tecnología y de internet; en definitiva, crear comunidad cinéfila y reforzar sus lazos. El nuevo paradigma de internet, aunque resulte un campo lleno de peligros y amenazas, también abre las posibilidades de autoorganización, cooperación entre las personas y enriquecimiento cultural.

© Faustino Sánchez García, junio de 2024

![]()

(1)↑ Masuda, Y. (1984). La sociedad informatizada como sociedad post-industrial, Fundesco-Tecnos. Madrid.

Castells, M (1996). La era de la información. Vol. 1. La sociedad red. Alianza Editorial. Barcelona.

(2)↑ Rosenbaum, J., Martin, A. (2003). Movie Mutations: The Changing Face of World Cinephilia. BFI. London. Publicado en español como Mutaciones del cine contemporáeo. Errata Naturae, 2011.

(3)↑ Anderson, C. (2006). The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More. Hyperion. New York.

(4)↑ David Wilkins. E-Learning’s Long Tail: Leaving Walmart to Buy From Amazon https://www.learningguild.com/articles/154/e-learnings-long-tail-leaving-walmart-to-buy-from-amazon/

(5)↑ Datos de películas estrenadas y espectadores suministrados por el ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales). Los gráficos son de elaboración propia.

(6)↑ Buena parte de estas ideas están desarrolladas en El enemigo conoce el sistema (Marta Peirano, 2019, Debate).

(7)↑ El engagement es el nivel de compromiso, entusiasmo y lealtad que tiene una audiencia con una marca, ya sea corporativa o personal.