San Sebastián 2025

Un tiempo de certezas quebradas

San Sebastián, más que un festival, es un territorio. En esta última edición, las películas trazaron una senda entre la política y la intimidad, entre la memoria colectiva y los dilemas personales. Los films viajan desde las estratagemas del poder hasta la decisión íntima de una adolescente que elige el claustro, de la denuncia de Orwell a la coreografía silenciosa de un duelo familiar o el testimonio de una comunidad olvidada. Esa diversidad, lejos de provocar grietas ha generado sinergias invisibles entre títulos.

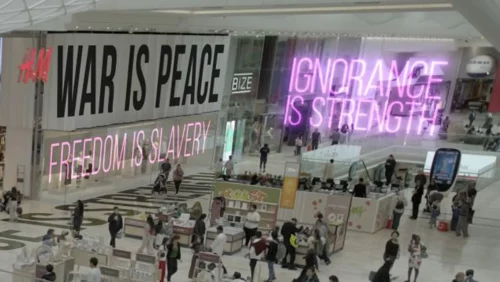

Con ciertas reminiscencias de La jetée (Chris Marker, 1962), ORWELL: 2+2=5 (2025), de Raoul Peck, retoma la figura del escritor británico para usarla como un prisma desde el cual pensar el presente. El documental aborda la manipulación de los medios, la posverdad y la génesis de los totalitarismos. Peck señala la deriva hacia la autocracia que sigue el gobierno de Trump, las estrategias engañosas de Putin y el desarrollo del genocidio de Gaza. La voz en off y el montaje juegan un papel fundamental, ya que además de imágenes de archivo, el director recurre a todas las versiones cinematográficas que existen de la novela 1984. Lo interesante no es el Orwell histórico, sino el eco de sus advertencias en el momento actual en el que el control ya no se ejerce tanto a través de la censura, sino con un exceso de información. Peck recuerda que la verdad no es más que la construcción malintencionada de un relato.

«ORWELL: 2+2=5»

Desde un ángulo opuesto al de Peck, Olivier Assayas con El mago del Kremlin (Le mage du Kremlin, 2025) se aleja de sus últimos trabajos y se adentra en un thriller político muy sui generis: la historia de uno de los consejeros de Putin. La película está basada en la novela homónima de Giuliano da Empoli, que más que un retrato realista, ofrece una oscura fábula sobre los mecanismos del poder. Si Peck nos mostraba la sobreexposición de la mentira, Assayas nos recuerda que el poder real se ejerce en el silencio, desde la opacidad y la abyección, como ya planteaba en Demonlover (2002).

Paolo Sorrentino, con La grazia (2025), cierra este tríptico político desde una perspectiva melancólica. Su protagonista, un presidente de la República a punto de jubilarse, interpretado por Toni Servillo, vive el final del poder como una suerte de exilio íntimo. Sorrentino filma la soledad de un líder, a la postre viudo, incapaz de elaborar el duelo por la pérdida de su esposa. Por un lado, plantea una serie de dilemas morales desde una óptica conservadora (en cierto modo, el protagonista de La grazia es el reverso del Andreotti de Il divo, 2008). Por otro, la política más que como lucha, se presenta como elegía y constatación de que el poder se desvanece tarde o temprano.

«La grazia»

Del macrocosmos político, el festival pasó al territorio doméstico, a la intimidad como campo de batalla. Alauda Ruiz de Azúa, ganadora de la Concha de Oro retrata en Los domingos (2025) a una familia atravesada por la decisión radical de una hija adolescente que quiere ser monja de clausura. La película apuesta por la calma, por los gestos contenidos, por los silencios tensos de unas sobremesas que engendran un conflicto irresoluble. Como pasaba en Cinco lobitos (2022), el espacio doméstico es un personaje más que oprime más que consuela. Este drama familiar nos pone contra la pared, nos sume en el desasosiego y nos advierte de la fragilidad de los jóvenes ante el auge de la ultraderecha.

En La lucha (2025), José Alayón recurre a la tradición de la lucha canaria para narrar la pérdida. Y como en el caso de Sorrentino, hace hincapié en la imposibilidad de un viudo de elaborar el duelo, que el director simboliza a través de la aridez del paisaje. No obstante, lo que podría haber sido una postal folclórica se transforma en una reflexión sobre la memoria inscrita en los cuerpos. La lucha canaria no es aquí espectáculo, sino un lenguaje, una manera de comunicarse con los muertos y un refugio en el que encontrar consuelo.

«Los domingos»

También desde el minimalismo, Alberto Rodríguez presenta Los tigres (2025), un relato en torno al narcotráfico y los vínculos familiares. El director sevillano construye un thriller contenido que da grandes resultados, a la manera de películas como Un crimen común (2020) o La larga noche de Sanctis (2016)de Francisco Márquez.

Y del thriller, pasamos al melodrama: Deux, pianos (2025), de Arnaud Desplechin, evoca el cine de Douglas Sirk y apela a un enigma similar al planteado por Raúl Ruiz en La comedia de la inocencia (Comédie de l’innocence, 2000). La cámara de Desplechin refleja con zozobra y brillantez el misterio de la paternidad negada, el amour fou y el neonarcisimo en la era del amor líquido.

En Le cri des gardes (2025) Claire Denis elige la frontera como escenario al adaptar la obra de teatro Combate de negro y de perros, escrita por el dramaturgo Bernard-Marie Koltès. La película da relieve a la violencia latente que anida en todos los personajes, condensándola plano a plano. El muro de separación no es solo físico, sino también moral. La frontera aparece como una herida siempre abierta, una cicatriz que se transmite de generación en generación.

«Le cri des gardes»

François Ozon también aborda la presencia colonial en L’Étranger (2025). El director francés vuelve al clásico de Camus, ambientado en el Argel de los años treinta. Con una puesta en escena austera, que por un lado recrea de forma muy precisa los momentos clave de la novela, y por el otro, reactualiza el dilema existencialista en un contexto donde el nihilismo parece incluso más sangrante que en el pasado siglo.

En cierto modo, Noah Baumbach también habla de la frontera entre la persona y el personaje en su último film, Jay Kelly (2025). Una comedia Hollywood on Hollywood, donde el protagonista, un actor maduro de éxito, está considerando abandonar la interpretación y replantearse su rol de padre (como el protagonista de La grazia, de Sorrentino). Con algunos puntos en común también con ¡Ave César! (Hail, Caesar!, Joel y Ethan Coen, 2016), Jay Kelly constituye un retrato que oscila entre la sátira y la melancolía, entre la caricatura de la fama y la constatación de su vacío.

Cada una de estas películas, a su modo, habla de límites: el límite del cuerpo, de la comunidad, del lenguaje, de la pertenencia. Todas plantean preguntas sobre qué significa vivir entre fronteras, ya sean geográficas, artísticas o existenciales.

Quizá la mayor de las fronteras sea la que plantea José Luis Guerin en Historias del buen valle (2025), galardonada con el Premio Especial del Jurado. El documental explora la vida de uno de los barrios fronterizos más pobres de Barcelona, Vallbona. A través de los testimonios y fragmentos de vida de sus habitantes, la película compone un tapiz colectivo, que devuelve la dignidad a una comunidad olvidada en los márgenes de la Ciudad Condal. Hay, en Historias del buen valle, numerosos elementos que nos retrotraen a algunas de las películas anteriores de Guerin. A saber: el testimonio mudo de los lugares abandonados que albergaron vida antaño, como en Innisfree (1990). El diálogo entre los elementos que conforman las naturalezas muertas, igual que en Tren de sombras (1997). El retrato coral de la gente del barrio (autóctona o recién llegada), cercano al de En construcción (2001). La pareja madura que charla tras el ventanal de su casa, muy parecida al matrimonio de La academia de las musas (2015).

«Historias del buen valle»

Guerin tampoco puede sustraerse a la tentación de abandonar la fidelidad a la no ficción en pos de la construcción de pequeños momentos que combinan la realidad con lo ficcionado. Y, a su vez, Historias del buen valle también deja constancia de la dificultad de los viudos para enfrentarse al duelo, en este caso desde el plano de lo real.

Las películas de esta edición nos recuerdan que ni el poder ni la fe ni la familia ofrecen respuestas definitivas. Quizá el cine actual no busque respuestas, sino mejores modos de formular preguntas. ¿Cómo vivir en un tiempo de certezas quebradas?

© Mireia Iniesta Navarro, octubre 2025