Entrevista a María Rogel, directora de ‘Experimento Deanie’

Cine sin claqueta

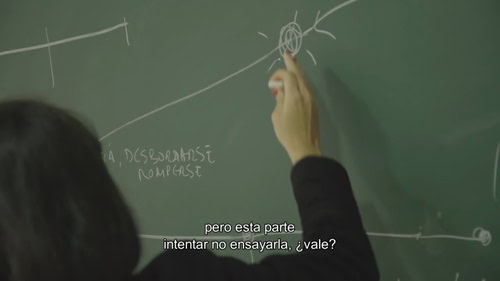

En Experimento Deanie (2023), un film o experimento de María Rogel, vemos a la cineasta preparando a tres adolescentes para que reproduzcan, en sus respectivas clases de instituto, una secuencia de Esplendor en la hierba (Splendor in the Grass, 1961), el film de Elia Kazan. Se trata del momento en el que la protagonista, Deanie Loomis (Natalie Wood), abandona llorando el aula cuando su profesora le pide que comente los versos de la Oda a la inmortalidad de William Wordsworth que dan título a la película. En cada uno de los institutos, cuando llega por fin el día de la representación, profesora y alumna participan de la puesta en escena, pero el resto del alumnado no está en el ajo y una cámara oculta registra sus reacciones. Como film, Experimento Deanie puede resultar desconcertante e imperfecto; pero, a la vez, supone una experiencia heterodoxa que nos invita expresamente a reflexionar acerca de los límites de lo cinematográfico en más de un sentido. No en vano, su singularidad le ha dejado prácticamente fuera de los circuitos de festivales en los que suelen habitar este tipo de proyectos (autorales y experimentales) y de otros recursos de desarrollo. De todo ello, hablamos con su directora, María Rogel, en esta entrevista.

¿Cómo surge el proyecto y la idea de trasladar a un aula actual la secuencia de Esplendor en la hierba?

Allá por 2013 o 2015, emprendí una investigación titulada BE SO MELO (DramaticProject) y que tenía dos líneas. Por una parte, hombres y mujeres recreaban gestos del cine melodramático, principalmente cine norteamericano de los años sesenta: el sollozo en la cama, tirarse el whisky al reflejo de uno mismo, etc. La segunda línea de trabajo consistía en recrear, con actores profesionales, una escena en un lugar lo más parecido posible a la localización de la película, pero sin anunciarlo al resto de personas presentes. Era algo que no entra dentro de lo que entendemos habitualmente sobre la producción cinematográfica. Tenía que ver con lo que yo llamo el cine sin claqueta, un cine que se mezcla mucho con lo real. Usé escenas de Un tranvía llamado deseo (A Streetcar Named Desire, 1951), de Elia Kazan, o Tres colores: azul (Trois coleurs: bleu, 1993) de Krzystof Kieslowski. Y con la escena del poema de Esplendor en la hierba. Lo hice en una facultad y con una actriz. Fue bastante interesante. Pero me di cuenta de que el verdadero impacto habría consistido en que la chica fuera realmente alumna de esa clase: que fuera una adolescente, que la gente se sintiera impactada por tratarse de una amiga. Pasaron unos años y una Beca Contrapicada de investigación que me concedió Hamaca hizo viable el proyecto. Yo ya había investigado mucho sobre adolescencia el año anterior: formándome en mediación y gestión de conflictos, y matizando otros aspectos, como la asimetría moral con la profesora, la ansiedad que se oculta durante una clase…

«Esplendor en la hierba» («Splendor in the Grass», 1971), de Elia Kazan

La secuencia de Esplendor en la hierba podría simplemente haberse insertado en la película pero, por el contrario, interpelas al espectador para que la busque con su móvil. ¿Por qué?

Era un gesto por y para el adolescente, que está todo el tiempo mirando cosas en su móvil. Me interesaba también que el espectador hiciera algo que no forma parte de la película. Digamos que la película espera al espectador. Con eso, además, estoy marcando que quiero dirigirme a un espectador individual. E intento también evitar una jerarquía de cinefilia entre quienes han visto la película y quienes no, para transmitir que estamos todos juntos en un laboratorio. Algo parecido a lo que hice con las chicas para que no me vieran como una cineasta frente a no actrices.

El propio título, Experimento Deanie, parece que nos invite a pensar que lo que vamos a ver va más allá de una película.

El título es honesto porque es un experimento, o una película que pretende ser un experimento que consiste mayormente en plantear un remake común a tres adolescentes con personalidades diferentes, que ofrecen tres respuestas emocionales, y resulta trascendente. Fuimos tres grupos de investigación, formados por mujeres -alumnas, docentes y cineasta-, apoyando un experimento que protagonizaban las chicas y que consistía en un recorrido emocional para acabar siendo su propia Deanie cada una. Y legitimar su vulnerabilidad, tema de enorme vigencia y universalidad.

«Experimento Deanie» (2023), de María Rogel

¿Por qué Esplendor en la hierba?

Esplendor en la hierba tiene unos matices brutales de sensibilidad hacia lo adolescente; nunca se ha observado mucho de esa manera pero creo que, como coming of age, es de lo mejor que hay. La escena, que siempre me ha fascinado, se me reveló como un pozo de latencias en el que profundizar desde lo cinematográfico y desde lo antropológico.

¿Las alumnas vieron la película antes?

La relación de ellas con la película varió, fue progresiva. En un caso, quedamos para verla y tuvimos luego un debate; En otro, decidí que ni siquiera viera la película… También planteé un juego de elucubración, en el que nos inventábamos cosas sobre Deanie Loomis. Hay un momento en el que le pregunto a una de las chicas cómo se imagina la ropa interior de Deanie ese día. En cualquier caso, lo que quise es que, cuando la vieran, substituyeran la escena de Kazan por el recuerdo de su propia experiencia y plantearan un pulso entre lo emocional y lo cinematográfico.

«Experimento Deanie» (2023), de María Rogel

En algún momento les pides que alcancen un “alto voltaje” en los ensayos. ¿Cuándo considerabas que se había llegado a ese «alto voltaje»?

Es una expresión que me gusta mucho. La palabra melodrama, a ellas, no les inspiraba ninguna complicidad y les distanciaba mucho. El melodrama se ha desdibujado mucho como género, ellas no sabrían muy bien a qué nos referíamos y yo intentaba no dar una lección. Lo del alto voltaje lo usé porque generaba más fuerza y, sobre todo, porque la primera protagonista tenía dificultades para dejarse llevar. De hecho, es quizás la que más refleja la esencia adolescente y la que más se parece a Deanie: la contención, el conflicto interno, no hacer algo que te gustaría hacer por miedo a exponerte emocionalmente.

Parece que no sigas los patrones de los documentales que circulan por los festivales. Quizás el film tiene más sentido en un aula, con un grupo de adolescentes.

Sí, creo que produce un mayor interés a la comunidad pedagógica que a la cinematográfica. Eso me llama la atención porque tiene que ver con una falta de permeabilidad. El cine es a veces poco permisivo, incluso poco democrático y clasista, en cuanto a la idea de cómo se hace una película.

«Experimento Deanie» (2023), de María Rogel

¿Puede ser un documento, pues, sobre la dificultad de hacer un cine heterogéneo, algo en los márgenes del cine?

Claro. Me atrajo mucho vuestro especial conjunto con Argumento sobre canon cinematográfico. Yo me identifico con la idea del cine fuera del canon, que contempla muchos aspectos: se puede estar fuera del canon de muchas maneras, ya sea por la duración del rodaje, por los sujetos con los que trabajas… No tenía ninguna intención de demostrar que soy cineasta. Por las circunstancias de mi rodaje, en el que prioricé facilitar esos procesos emocionales e introspectivos, le tuve que decir a mi cámara: tienes que confiar (en tu criterio y respuesta, y en nuestro cometido). Salomé, la segunda estudiante, odiaba la cámara, por lo que ésta se situó siempre detrás de ella. En un rodaje normal, nos habrían dicho que había que cambiar de chica. Pero yo creo que tienes que trabajar con eso, que lo relacional es esencial y está algo desatendido habitualmente en el cine, cosa que me incomoda.

Llama la atención que la cámara y el camarógrafo aparecen varias veces en la película, así como el hecho de que todo transcurra entre las cuatro paredes del aula. ¿Esas ideas ya estaban previstas de antemano?

Que todo transcurriera en el aula, eso ya estaba claro desde el principio. Alguien que, en principio, me iba a hacer el montaje, dijo que harían falta unos planos de contexto o de recurso: ellas en sus casas, etc. Y yo insistía en que no. El adolescente pasa muchas horas en el aula y lo hace de una manera determinada: tiene un rol social, está ante la figura de la profesora con un cierto estilo docente y una autoridad, etc. Toda esa especificidad del aula era, para mí, lo importante. Las aulas de lo real y de la ficción se parecen muchísimo y producen como un mantra visual: algo hermético que encierra estados emocionales y que aquí adquiría una cierta poética por el hecho de habitar el espacio extraescolar y confidencialmente.

«Experimento Deanie» (2023), de María Rogel

Podríamos decir, en cierta manera, que es una película “en bruto”, que no busca ser pulida sino estar cerca de lo real. ¿Has alcanzado alguna conclusión con el experimento -sobre el sentir de la adolescencia, la relación del cine con otras disciplinas…- o necesitas seguir investigando?

He sacado una manera de entender el cine mucho más radical, salvaje… Más fuera del canon. Me ha valido también para tener en perspectiva nuevos experimentos con otras películas que también partirán de títulos importantes para la memoria colectiva de los cinéfilos. Experimento Deanie es la primera parte de un largo proceso que tendría siempre un sistema muy similar. Me ha aportado una especie de manifiesto por lo que llamo el cuarto cine: un cine que investiga por encima de producir, interpela por encima de dirigir, que necesita tiempos largos y un equipo multidisciplinario. Estoy encantada de trabajar con antropólogos, filósofas, sociólogas… Figuras que normalmente no intervienen en una película o hacen de asesores puntuales.

¿Cuál ha sido la reacción de los alumnos de los institutos implicados al ver la película?

Fueron mi primer público. Les pregunté cosas en un formulario como, por ejemplo, qué diferencia veían entre la escena de Esplendor en la hierba y la que ellos habían vivido. Contestaron que ellos se habían portado mejor: se fijaron en que la gente de la clase, en la película, no habían ayudado a Deanie, mientras que ellos se habían preocupado más por su compañera. Eso me gustó mucho. No pensaron que la película de Kazan era una ficción y lo otro una realidad, un experimento o un remake, sino en el reflejo que les produjo la película. Y las chicas solían decir que veían muy sola a Deanie, que parecía su primer día de clase. Ésa era una de las facetas interesantes de que no hubieran visto la película antes: Deanie, en esa escena, puede representar más cosas que una ruptura amorosa. Salieron las ideas de soledad, desmotivación, ansiedad…

«Experimento Deanie» (2023), de María Rogel

¿Qué recorrido o qué repercusión está teniendo Experimento Deanie?

Se está viendo muy poco. En España, solo se ha visto en Madrid. Se estrenó en Cineteca, en un ciclo titulado “La hipótesis del cine: cine y educación” en marzo del 2023, hace casi dos años. Me hizo mucha ilusión estar en un ciclo con películas como Ser y tener (Être et avoir, 2002), de Nicolas Phlibert, o El club de los poetas muertos (Dead Poets Society, 1989), de Peter Weir, que me encantaba de adolescente. Junto a ellas, Experimento Deanie está fuera de canon y es atípica, experimental, bruta… Me dio un poco de pena que sólo se hiciera una proyección y no tuviéramos un poco de debate: puede que la película sea el plato fuerte del discurso de la cineasta, pero yo siento que tengo que completarlo, dialogar con otra gente. Y luego, también en Madrid, se puso en el cine Embajadores y en el Colegio Oficial de Psicólogos, lo cual fue muy interesante. Por otra parte, creo que la película funciona bastante bien para que la vea uno solo. Se puede proponer a una serie de gente que vea la película en su casa, desde uno de sus muchos focos, y luego tengamos un coloquio. Si no hay salas, hay ordenadores… [Ríe]

¿Y festivales?

Yo no soy de enviar las películas a todos los festivales. Y estoy muy en contra de enviarlas a festivales donde tengo que pagar una inscripción. Sí la he mandado adonde he considerado que podía ser adecuado, pero me han dejado fuera por ser una película bruta. Lo cual, me hace pensar: ¿dónde está el cine fuera del canon? A veces, el cine en bruto sí se acepta. Creo que depende de quién lo haga: hay a quien sí se le concede el privilegio de hacer películas en bruto. Por otro lado, cuando se trata de algo transversal como es esta película, el circuito cinematográfico sería solo algo parcial.

«Experimento Deanie» (2023), de María Rogel

A lo mejor, pasan unos años, y se reestrena en muchas salas.

[Ríe] Es cierto que el sonido es una dificultad porque es de mala calidad. Esto fue una consecuencia de las prioridades dentro de un presupuesto precario e insuficiente. Lo intenté arreglar un poco pero, en fin, ahí me la jugué. No llegué al nivel mínimo que me hubiera permitido meterla en un circuito diferente, que está regido por patrones técnicos. Pero me identifico mucho con toda la problemática de por qué no estoy en ese circuito. No estar también es una experiencia.

Pero te lo puedes tomar como un experimento: tenía que ser así. Si fuera de otra manera, más profesionalizada, sería otra cosa.

Claro. Yo no estoy frustrada o triste porque no se vea más. Es más bien algo que me intriga. Hay un sentido muy conservador de la programación. Desarrollé un satélite pedagógico muy potente porque enseguida vi que la película necesitaba algo más. Y me apoyé mucho en contar con el Instituto Cervantes; concretamente, con Marina Díaz, que lo promovió. Que el Instituto Cervantes te apoye en la investigación y le dé un valor, es muy importante. Han visto Experimento Deanie adolescentes de Marruecos y Polonia. Eso me permitió dar talleres con adolescentes sobre cuestiones que he tratado en la película, mientras que otra persona no podría impartir un taller porque su película es autoconclusiva, no tiene un discurso más allá de la trama, el guion.

Un instante de la entrevista.

¿Cómo afrontas la producción de los proyectos de futuro? Mucha gente, para poder mantenerse en el circuito, se ajusta a unos patrones, se traiciona un poco.

Yo ya no voy a cambiar de opinión. Me parecería una incoherencia sobre todo porque llevo mucho tiempo tratando de trabajar de otra manera. No es una crítica al circuito audiovisual; simplemente, es un circuito que no representa al trabajo que yo hago. Mis nuevos proyectos, aunque lleguen a estar bien realizados y un festival los quiera programar, no los haré con las ayudas habituales que la gente solicita. Hace unos días, vi una clase magistral de Lisandro Alonso en la que decía explícitamente que le parecían horribles los pitchings, los tratamientos de guion de sesenta páginas… Que los hace porque no queda otra. Y yo lo veo como algo que me boicotea, porque preparo muchísimo material pero no ese tipo de cosas normativas. En conclusión, las ayudas que tengo que pedir están más relacionas con temas de mediación, arte y ciudadanía, etc. No porque ahí vaya a encontrar dinero más fácilmente, sino porque es donde pongo el foco de mi trabajo.

Quizás Experimento Deanie está más relacionado con la idea de hacer investigación que con la de hacer cine.

La investigación cinematográfica práctica es el gran ausente del circuito. Hay mucha investigación teórica, pero casi nada de tipo práctico. Es muy necesaria. Y yo me estoy inventando algo así como prototipos para poder llevarla a cabo, porque su formato natural no es la obra fílmica, lo concluido, el producto. Lo que yo trabajo, cómo problematizo, pertenece al territorio de la investigación. Y situarse ahí es una resistencia y una reivindicación.

Desde luego, no te vemos haciendo ahora un coming of age a lo Hollywood.

[Ríe] Una cosa que también quise hacer y me faltó dinero para ello fue una videoinstalación. Habría dado pie a cosas diferentes como, por ejemplo, la simultaneidad; y a matices más poéticos, más allá de la explicación del experimento. Le daría más importancia a poder hacer eso que a mejorar el sonido o trabajar la posproducción. Sharon Lockhart, que me gusta mucho, puede estar tanto en la programación de una filmoteca como en un museo o una galería. Pero eso sólo se le permite a gente muy consagrada. Los circuitos están muy separados a menos que seas una persona muy reconocida a la que sí se le permite oscilar, contaminar, reivindicar formatos expandidos y mostrar que tu discurso es un pack.

© Carles Matamoros y Lucas Santos, marzo de 2025