Sobre ‘Breve historia de la oscuridad’, de Vicente Monroy

Desencadenados

La tristeza, el aburrimiento, la admiración, el buen tiempo que hace ahí fuera, los reproches de mi conciencia, y la terrible sensación del gran número de grandes artistas, vienen conmigo.

Paul Valéry

El título del reciente ensayo de Vicente Monroy, Breve historia de la oscuridad: Una defensa de las salas de cine en la era del streaming (2025), puede parecer una enmienda al último capítulo de su obra anterior, Contra la cinefilia: Historia de un romance exagerado (2020). En la especie de coda que cerraba dicho libro, Monroy, inspirado por Roland Barthes, describía el trance acaecido al salir de la sala de cine.

“La conciencia se recobraba poco a poco, era un momento marcado todavía por la emoción de las imágenes y los relatos, pero también que permitía recuperar cierta autonomía” (1) ↓.

En la reivindicación de la salida del cine -no solo física, sino también intelectual-, Barthes manifestaba un sentimiento parecido al del escritor Paul Valéry, quien experimentaba cierto desasosiego en las oscuras salas de los museos, razón por la cual, comenzaba súbitamente a pensar en el buen tiempo que hacía fuera. En palabras del historiador Ángel González, para Valéry, la oscuridad se había convertido en una poderosa instancia museológica ya que, “bajo el pretexto museográfico de que a muchas de las cosas que se exhiben en los museos no les conviene una iluminación directa, ni siquiera la que en otro tiempo entraba libremente por las ventanas y las claraboyas, la oscuridad crece en los museos” (2) ↓.

Cartel publicitario del cinematógrafo de los hermanos Lumière

Si algo ponía en cuestión el anterior ensayo de Monroy, al reivindicar la figura de Barthes, era el valor que para cierta parte de la cinefilia había tenido el cine, consagrado en muchos textos como una instancia heterotópica similar a la del museo. Heterotopía del museo entendida en la acepción que Michel Foucault otorga a esa palabra; un espacio creado por el deseo “de formar una especie de archivo, el propósito de encerrar en un lugar todos los tiempos, todas las épocas, todas las formas, todos los gustos, la idea de habilitar un lugar con todos los tiempos que está él mismo fuera de tiempo, y libre de su daga, el proyecto de organizar de este modo una especie de acumulación perpetua e indefinida del tiempo en un lugar inmóvil” (3) ↓.

En la cinefilia parecen merodear, por tanto, los peligros de la modernidad; tan pendiente de recontarlo todo, de ordenarlo todo, de salvar las imágenes con el deseo de “poseer el saber mismo, de acceder a él, de hacerse con él. Deseo permanente insatisfecho” (4) ↓.

Algo que Carlos Losilla escudriñó en su obra La invención de la modernidad (2012): el influjo de la modernidad es no solo un modo de acaparamiento del cine anterior, sino de sustitución y de usurpación de lo que le antecede, es decir, una síntesis del clasicismo y una ruptura con este. Aunque, en vez de modernidad, deberíamos decir modernidades, ya que el proyecto moderno no ha dejado de reinventarse en microparadigmas que forjan una especie de texto sagrado que fantasmagoriza el pasado y que lo reconstruye a su modo. Tómese a ciertos autores como Vincente Minnelli como parte de esa letanía moderna.

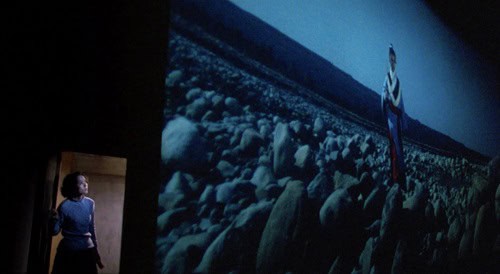

«Good Bye, Dragon Inn» («Bu san», 2003), de Tsai Ming-liang

Es a ese pacto devoto de la cinefilia con respecto a esa visión del autor de la que Monroy intentaba escapar en Contra la cinefilia. Y, por ello, el acto de la salida de la sala al terminar la película significaba despertar a una concepción del cine más allá de la obra recién vista; en el fondo, para Monroy, el cine estaba en nuestro propio cuerpo.

Si cierta impronta podíamos encontrar en dicha conclusión sería no solo la de Barthes, sino también la de Philippe-Alain Michaud, quien, en sus estudios sobre la correspondencia entre el pensamiento de Aby Warburg y el montaje cinematográfico, exponía al espectador como “una manifestación de energía que se actualiza en el cuerpo” (5) ↓, convertido este en un calidoscopio que a cada paso se repliega y restaura la película vista.

Y, pese a todo ello, Breve historia de la oscuridad, en su vindicación de la sala cinematográfica como una cámara oscura en la que ver y reconocerse, no deja de ser un relevo coherente de Contra la cinefilia, aunque este último nos invitase a disfrutar de los placeres de abandonar la sala pare ver, como quería Valéry, el buen tiempo de la calle.

«Shirin» (2008), de Abbas Kiarostami

En Breve historia de la oscuridad se prosigue la indagación de los efectos de la película sobre el cuerpo, que no solo será tenido en cuenta por sí mismo, sino por cómo se conjuga junto a la oscuridad en la penumbra de la sala. Se trata entonces de hablar acerca del cuerpo del cine, concebido a la manera en la que lo hace Raymond Bellour; dos haces de luz fluyen hacia la pantalla -el de la película y el del espectador-, tan confundidos que el resplandor de uno se mezcla con el otro hasta regresar a la retina. Así, Monroy escribe:

“La noche artificial del cine nos libera durante un par de horas de nuestras inquietudes, deshace el nudo en nuestra garganta, nos ampara y nos da permiso para exteriorizar nuestras emociones reprimidas, recreando un ambiente de intimidad propicio para el desbordamiento” (6) ↓.

Bajo esa premisa de la visión como una doble imagen -proyectiva e introyectiva-, Monroy prolonga la historia del cuerpo del cine como algo ligado a la oscuridad de la sala, la cual sirve para tratar la historia del cine a contrapelo; desde la hipnosis colectiva hasta la utilidad del vidrio como material clave para una nueva arquitectura que acabó por ser la expresión más depurada del orden que pretendía derribar.

«Vida en sombras» (1949), de Lorenzo Llobet Gracia

Un cineasta encamina esta historia en la penumbra. Si en Contra la cinefilia Monroy era guiado por Roberto Rossellini en su búsqueda de una vocación humanista del cine, ahora será Pier Paolo Pasolini el cineasta de referencia que guíe el nuevo ensayo. Breve historia de la oscuridad comienza con una alusión a un artículo del director acerca de la desaparición de las luciérnagas, circunstancia utilizada por el cineasta italiano como tropo para referenciar el destino de una humanidad en vías de extinción. Luciérnagas que desparecen, no ya por la oscuridad, sino por la claridad contemporánea.

El exceso de luz en lo visible propiciado por la inflación de las imágenes que nos rodean encuentra una interrupción en la oscuridad de la sala de cine. Es allí donde volveremos a ver a las luciérnagas, ya que estaremos menos expuestos a la necesidad de verlo todo o, al menos, de ojearlo en estos tiempos del streaming. Una necesidad que acaba, siempre, por irradiar una pulsión ciega en el centro mismo de la visibilidad más acusada. Gershom Gerhard Scholem advertía a Walter Benjamin en una carta fechada en septiembre de 1933: “mi ojo está enteramente negro y lleno / mi mirada nunca se vacía” (7) ↓.

Desde que terminé Breve historia de la oscuridad, no he podido dejar de pensar en las luciérnagas y en el rastro del destino de la humanidad que en ellas, bajo la influencia de Rembrandt y la tumba de los Medici, André Malraux atisbó. Es ese turbión de oscuridad en el que Rembrandt pintaba rastros de luz el que debemos seguir cuando busquemos una imagen que prepare un nuevo sueño. Pero ese sueño ya no será el de una cinefilia a la que, por edad, no pertenecimos nunca. Volveremos a la oscuridad, aunque ya no podremos estar encadenados a lo que creímos estar unidos.

«Dos semanas en otra ciudad» («Two Weeks in Another Town», 1962), de Vincente Minnelli

“Como hijo de este nuevo paradigma digital, me siento parte de una cultura que ha emergido al precio de sacrificar una parte importante del aura que los viejos amantes del cine le conferían” (8) ↓.

Y es que, si bien no caeremos en “un cómodo relativismo histórico invocando un repliegue de la situación contemporánea de las imágenes sobre la del cine de los primeros tiempos” (9) ↓, tampoco podemos olvidar que la difusión y la lectura de los filmes en el ordenador o en el móvil constituyen un desplazamiento radical del cine.

Monroy alude también en su libro al mito de la caverna de Platón. Lo hace desde una posición semejante a la de Andrea Soto Calderón en su obra La performatividad de las imágenes (2020). El análisis del texto platónico como antecedente de la sala de cine no tiene que ver con la forma o materia de las imágenes, sino con la imposibilidad de desencadenarse, de moverse, de mirar a otro lado. Ahora, estando nosotros desencadenados de la pantalla, habiendo salido al exterior, se hacen necesarias nuevas películas y formas con las que acercarse a las imágenes y moverse entre ellas, en una “forma de atención dispersa, considerando las condiciones materiales propias de nuestra época” (10) ↓.

Miraremos entonces como un funambulista que camina por la delgada línea que separa la oscuridad y la luz, porque el cine se da en la noche y el día, en el pasado y en el futuro… y nunca lo uno sin lo otro.

© Ángel Alonso de la Fuente, abril de 2025

«Vivir su vida» («Vivre sa vie: Film en douze tableaux», 1962), de Jean-Luc Godard

![]()

Bibliografía

(1)↑ Monroy, V. (2020). Contra la cinefilia: Historia de un romance exagerado. Madrid: Clave Intelectual.

(2)↑ González, A. (2019). La casa de fuego. Sobre los museos en general y los de arte en particular. Madrid: Editorial Complutense.

(3)↑ Foucault, M. (1997). Los espacios otros. Ástragalo: Universidad de Sevilla.

(4)↑ De Ventos, X. (1998). Crítica de la modernidad. Barcelona: Anagrama.

(5)↑ Michaud, P-A. (2017). Aby Warburg y la imagen en movimiento. Buenos Aires: Universidad Nacional de las Artes.

(6)↑ Monroy, V. (2025). Breve historia de la oscuridad: Una defensa de las salas de cine en la era del streaming. Barcelona: Anagrama.

(7)↑ Scholem, G C Benjamin, W. (1987). Correspondencia. Madrid: Trotta.

(8)↑ Véase cita 6.

(9)↑ Bellour, R. (2017). Pensamientos del cine. Santander: Shangrila.

(10)↑ Soto, A, (2020). La performatividad de las imágenes. Santiago de Chile: Ediciones Metales Pesados.

Bibliografía complementaria

Bellour, Raymond. (2013). El cuerpo del cine. Cantabria: Shangrila Textos Aparte.

Losilla, C. (2012). La invención de la modernidad: o cómo acabar de una vez por todas con la historia del cine. Madrid: Cátedra.

Malraux, A. (1956). Las voces del silencio: visión del arte. Buenos Aires: Emecé.