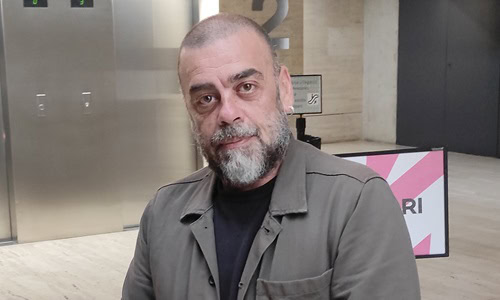

Entrevista a Ramón Lluís Bande, director de ‘Retaguardia’

“Me gusta mirar con atención y rescatar lo que está borrado”

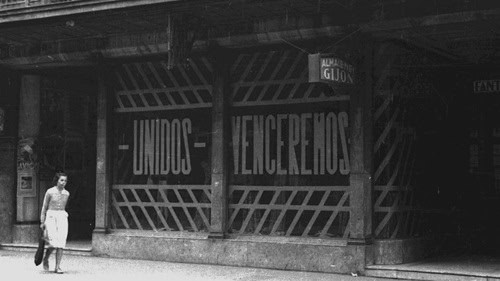

En Retaguardia, Ramón Lluís Bande da continuidad a la línea de trabajo establecida en Vaca mugiendo entre ruinas (2020) y compone un film que, en los créditos iniciales, se define como un cinematograma. La experiencia es, ciertamente, radical y primitiva, pues Retaguardia carece de imágenes en movimiento. Reúne fotografías realizadas por Constantino Suárez durante la Guerra Civil en Asturias y multitud de textos periodísticos y propagandísticos, invitando al espectador a acabar el trabajo, a reconstruir en su fuero interno una película que apenas nos es sugerida. Charlamos con el cineasta después de la proyección de Retaguardia en la sección Un impulso colectivo de la última edición del D’A Film Festival.

Para empezar, explícanos el origen del proyecto, cómo llegaste a la idea de construir un cinematograma a partir de las fotografías de Constantino Suárez.

El origen está en el trabajo de investigación para Vaca mugiendo entre ruinas, que reconstruía políticamente la época de la guerra y el gobierno republicano en Asturias. Me llamó la atención la existencia de rodajes cinematográficos en esa época y me chocaba que no hubiera llegado ninguna a nuestros días. Me parecía un experimento interesante imaginar o “reimaginar” cómo sería aquel cine. Yo tengo una forma de trabajo robada a Jean-Marie Straub (idea-materia-forma) en la que el centro está en la materia que tienes para construir la película. La forma es el resultado de cómo trabajas esa materia para llegar a la idea. La materia que tenía eran las fotografías de Suárez y los textos periodísticos que las podían contextualizar o establecer una relación dialéctica con ellas. Eso me abrió la puerta a pensar cómo desarrollar el concepto de cinematograma, que no es una invención de la película sino que ya está asociado al trabajo de otros directores como Chris Marker.

La privación de movimiento, pues, es menos una carencia que una oportunidad para que el espectador tenga un papel más activo.

A mí me gusta generar tipos de movimiento alternativos. Decía Manoel de Oliveira que el movimiento de las palabras en una película también era una manera de registrar un movimiento. Me gusta eso, que el movimiento no sea algo obvio. En el caso de los cinematogramas, me interesa mucho que la reconstrucción del movimiento exija la participación activa del espectador. Creo que Retaguardia deja mucho espacio de construcción al espectador, que tiene que inventar el rácord porque la película no existe como tal. Yo juego con la teoría del intervalo de Dziga Vertov -la tercera imagen que surge del contacto entre dos imágenes diferentes- o con el desplazamiento que se produce cuando pones un texto sobre una imagen. Intento trabajar con diferentes tipos de generación de movimiento no ortodoxos.

«Retaguardia»

Me gusta mucho el título de la película y creo ver un doble sentido: la retaguardia de la guerra y la retaguardia del cine.

Sí, esa idea estaba detrás de la película. Y corresponde a como yo me veo ahora en el cine, en un espacio de retaguardia. Pero, como en toda retaguardia, muy pendiente de las órdenes de la vanguardia. En cierta manera, igual que se desobtura temáticamente un momento olvidado de la historia política de la izquierda, algunos dispositivos o acercamientos al cinematógrafo quedaron obturados, sin desarrollo y me gusta ver mis películas como continuadoras de tradiciones que quedaron ahí. Veo que es posible, desde la contemporaneidad, hacer una propuesta actual que no rechaza la relación con el modelo de cine primitivo. Modelo que me interesa más que el modo de representación institucional. Me interesa reivindicarme como un cineasta de retaguardia.

Efectivamente, Retaguardia no está tan sola como parece. Además de experiencias parecidas como La Jetée (1962), de Chris Marker, hay muchas películas sobre la posibilidad de una película, desde los apuntes de Pier Paolo Pasolini a las reconstrucciones de proyectos inacabados de Sergei M. Eisenstein u Orson Welles. Casi se podría hablar de una cierta tradición.

Sí, claro. La historia del cine está compuesta por las películas que conocemos y por las que nunca llegamos a conocer. Siempre hay una pulsión por reconstruir lo que no llegamos a ver. No pienso que Retaguardia sea especialmente original. Y no deja de ser una película sobre cine dentro del cine, solo que de una manera heterodoxa. Además, es transparente en sus referentes: dialoga con el cine soviético, con el cine republicano rodado en otras zonas leales del Estado como Cataluña y con el cine del 68 francés, sobre todo los cinétracts de Jean-Luc Godard. Retaguardia intenta inscribirse explícitamente en una tradición, en una genealogía. No estamos solos ni locos, evolucionamos a partir de modelos muy solventes e intentamos llevarlos a algún otro sitio en nuestro 2025.

«Retaguardia»

Pensé incluso en las experiencias radicales de José Val del Omar, que también exploraba los límites de lo cinematográfico.

A mí me parece muy importante estirar las costuras y trabajar con lo que los listos te dicen que no es cinematográfico. Yo acepto el reto y firmo la película como un cinematograma, convencido de que se podía hacer una película íntegramente con fotos. Y que se podría añadir pinturas, artículos de prensa, una animación primitiva con dibujos de la época o una canción punk. Se trata de probar diferentes cosas que fuercen las costuras de la estructura.

En tu cine, siempre es muy importante lo que no está, lo que no se ve, como en Equí y n’otru tiempu (2014) o Contracampos (2022). Lo cual, me hace pensar en películas de Chantal Akerman o Claude Lanzmann.

Creo mucho en el concepto de deep map en el que trabaja James Benning. En un plano, rodado en presente absoluto, el cine tiene la capacidad de hacer un corte casi geológico de lo que pasó allí. En mi cine, trabajo mucho con esa idea: resignificar los espacios, devolverles significados que perdieron sin intervenir apenas en ellos, mostrándolos tal y como están en la actualidad pero de manera que te hagan pensar en esa otra historia que quedó sepultada. Retaguardia es lo mismo pero a partir del archivo: el archivo son huellas, evidencias, restos de cosas que por sí solas quizás no dicen nada pero, aportando la imaginación que les falta, sí. Yo, aunque me considero evangelista de Claude Lanzmann en la Tierra, llevo años intentando demostrar que no tenía razón respecto al archivo. Es importante como huella, como evidencia, como demostración de que lo que está en esa imagen sucedió en realidad. Lo que necesita para ser cinematográfico es un trabajo medianamente riguroso de construcción. Cuando empecé a trabajar con archivo, tenía la losa de la negación de la posibilidad del archivo de Lanzmann; pero después llegó Georges Didi-Huberman y encontré una salida por ahí. Me gusta ver lo que hay ahora, lo que hubo y, sobre todo, lo que hubo y nos quitaron, lo que alguien borró interesadamente. Mirar con atención y rescatar lo que está borrado.

«Retaguardia»

Es muy importante en tu cine la coherencia entre fondo y forma: operan a favor de un discurso cinematográfico y, a la vez, de la idea de memoria histórica.

Sí, engarzan bien la búsqueda de un lenguaje y el desarrollo de un cine político políticamente, que diría Godard. Se retroalimentan porque, cuando intentas acercarte a pasados obturados desde el cine, casi todo está borrado. Vives en el mundo de las ruinas. Tengo que construir películas con personas y cosas que no están. Como cineasta, es un reto muy interesante. Nunca sería capaz de imponer mi idea a la realidad, ni de imponer una forma a una materia que no la soportara. Y, como siempre parto de la materia, se generan procesos muy interesantes de búsqueda, de investigación de diferentes lenguajes.

¿En qué espacios se están viendo ver tus películas, estás satisfecho con la visibilidad de tu cine?

Me veo en una situación más favorable de lo que parece desde fuera. Desde que me metí en este ciclo en el que una película lleva a la otra, llevo un tiempo completando casi una película por año. No he tenido especiales problemas de financiación en todo este recorrido. Y las películas merecerían más público y podrían tenerlo. Pero, tal y como está el sistema de distribución, películas como las mías están expulsadas. Aunque también es cierto que cada vez encuentran más cómplices y en más sitios. Primero estrenaba las películas en Sevilla y, desde que Alejandro Díaz volvió a Gijón, estreno en Gijón. Tengo a los espectadores asturianos como referente porque son la colectividad a la que las películas pueden decirle más cosas políticamente. Este primer trimestre del año, ha habido 25 pases de Retaguardia en Asturias, una cantidad de pases que no tienen muchas películas españolas. Luego, hay ciertos festivales que me quieren, como el D’A, el BAFICI o el Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay; todas mis películas tienen su pequeño recorrido por festivales, que es quizás donde cogen más densidad crítica. Por tanto, lo que separa al espectador de la mayoría de mis propuestas es el sistema de distribución, un sistema nocivo en el que, cada vez más, están participando también los festivales, un poco desorientados acerca de su función.

«Retaguardia»

¿Harías un cine diferente si dispusieras de más recursos?

No. Hago las películas con los medios que necesito. Yo defino una película y veo lo que va a costar de una manera profesional. Por otra parte, no estaría dispuesto a rodar una película sin presupuesto de manera que la gente que trabaja conmigo no cobre de una manera digna o que yo mismo no cobre. Con más dinero, lo que haría sería derrochar en tonterías. Lo de la gente que haría otra película con más dinero, o que la habría hecho mejor, me suena a excusa de mal pagador.

© Lucas Santos, mayo de 2025