La pintura en ‘Pandora y el holandés errante’

Pintaré tu alma, borraré tu rostro

Para É.

La presencia pictórica de Pandora y el holandés errante (Pandora and the Flying Dutchman, Albert Lewin, 1951) no consigue solucionar ninguno de los problemas seculares que la pintura ha planteado al cine. En el aspecto formal prevalece el pastiche; en el histórico, la dudosa legitimación a través del kitsch; en el estético, el discurso en torno a la insolvencia de una mimesis sacudida por el genio y el azar. Y sin embargo pequeños detalles, pinceladas sin empastar, han empezado a roer el interior de los encuadres con la perseverancia de una carcoma. Un afán pálido y apenas audible, un crujir de astillas, una insidia mandibular, una actividad clandestina que contribuye a diseminar los daños estructurales. Todo sin abandonar la más absoluta convencionalidad. A ojos vista no existe transgresión de las normas establecidas por la cámara a la hora de domesticar la aparición de un cuadro. Al contrario, las maneras de recoger y de entregar la pintura quedan intensificadas. Jack Cardiff, curtido en los documentales del Technicolor, maestro de la luz a la sombra de Michael Powell y Emeric Pressburger, distribuye los emplazamientos de cámara de acuerdo al eje establecido por el caballete. A izquierda, a derecha y en pura visión ortogonal, los saltos en el ángulo del plano generan una fuerza centrípeta. La pintura, presencia detenida, dinamiza todo a su alrededor. La cámara se persigna ante el nuevo polo magnético de la puesta en escena. La pintura fragua un temor, un fantasma bidimensional que amenaza el duopolio del encuadre y la pantalla.

El camarote hace las veces de pantalán, de lugar de tránsito y transformación que pavimenta la pintura y la playa de Tosa de Mar, de zona inestable para una especie que se adentra en un medio que no es el suyo. La estancia sigue en precario mientras el cuadro, agujero negro en el sistema celeste de la imagen, ancla efectiva del velero, unidad dramática de una diégesis superior, se apropia de la función. El dispositivo pictórico se convierte en grada, platea y proscenio donde los personajes deben desdoblarse para hacer las veces de actores y espectadores. Nada se comprende sin el despliegue pictórico, ni el espacio, ni mucho menos el tiempo. Siglos de maldición, arrepentimiento, duelo, amor y vagabundeo se concentran en un metro cuadrado de lienzo. El espacio visible entre el segmento lateral del encuadre y el costado del lienzo genera un vacío y una grieta, pero también un pliegue y una fricción. Aquello que se acomoda con el único objetivo de dotar al plano de volumen y profundidad, lo termina plisando. La vista de los remaches refuerza esta sensación de fruncido, de amenaza latente y de acto fallido. En una conclusión general e improvisada, puedo decir que la gran virtud de la pintura es su capacidad para condicionar los encuadres. La pintura cinematográfica es una generadora natural de incomodidades visuales, de fiascos, de digresiones, de parodias, de geometrías impertinentes y de redundancias. El cuadro, aun siendo carne de fragmento, de identificación y desdoblamiento, ha condicionado el plano tanto como el rostro. Ni el cristal del clasicismo, ni la tabla rasa del primitivismo, ni la modernidad con toda su diversificación, ni la posmodernidad con toda su mistificación han conseguido someter el armazón pictórico a voluntad. Cuando hablamos de pintura lo estamos haciendo, entonces, de uno de los vasallajes de la imagen cinematográfica.

Los remaches del bastidor, la estructura del caballete y la cortina protectora —telón sancionador— airean la tramoya de un evento en ciernes, de una reencarnación y de una revelación. En la visión de lo que el cine oculta, en los aparejos y en las mediaciones que dan lugar a la imagen, consentimos el milagro. Frente a la carne, la imagen ha perdido el aura y el Hendrik van der Zee es consciente del quebranto. En un detalle asombroso, como si hubiera terminado de leer sin comprender La cámara lúcida (Roland Barthes), incapaz de asumir la herida del pretérito perfecto compuesto, vencido por la huella del esto ha sido, el holandés errante guarda en silencio el portarretratos que hasta la fecha le había servido de tortura, de modelo y de consuelo. Un tríptico cuya hoja central alberga una imagen imposible, una fotografía antes de la fotografía, un perfil femenino en escorzo entresacado de los dibujos a tiza de Holbein el Joven, un artefacto fuera de época, un disturbio de la historia que pone a prueba nuestra suspensión de incredulidad. Van der Zee entierra la imagen en un cajón y acepta a la recobrada como lo que es, un irresoluble, una sirena insolente recién entregada por el mar. Un descanso y una salvación que, en la apoteosis del salitre, recuerda que su función es expiar.

Si el marco fotográfico se abre y se cierra a la manera de un tríptico, tal vez su mecánica no haga más que recordarnos el juego triangular que la película traza entre pintura, fotografía y cine. Cerca del desenlace, un encuadre situará los tres medios de representación en el eje axial. Los cuatro si incluimos el cuerpo de la mujer. Durante el trayecto de nuestra mirada, la imagen cinematográfica pierde el movimiento en la imagen fotográfica que, a su vez, pierde su grado de iconicidad en la pictórica. En este mínimo viaje, en la ambición por recuperar una vida truncada, la imagen solo puede fracasar. Frente al goce de la carne, la nostalgia de la imagen.

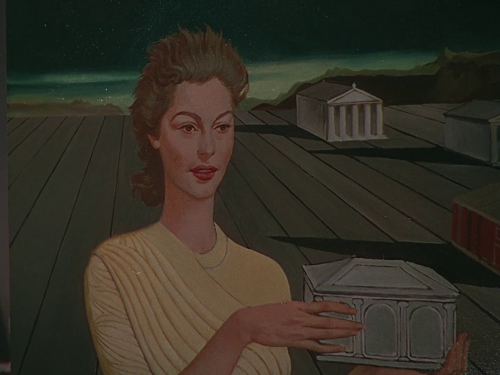

El cuadro en sí es irrelevante. Diría más, es abominable. Cualquier espectador que dedique diez segundos de su vida a buscarlo, sabrá que es un remedo de la obra de Giorgio de Chirico. Dada esta ausencia de originalidad, resulta interesante plantear la pieza de corte naíf como pastiche. Es decir, como obra resabiada, como extensión reconcentrada del propio cine. Una imagen que solo puede alcanzar cierto estatus parasitando a las demás. Porque, en la forma y en el fondo, el mismo de Chirico no hizo más que reciclar y distorsionar diferentes muecas, estilos y técnicas de un pasado más o menos inmediato. Si asumimos esta pintura como un intento torpe y fiel de recrearlo, nos daremos cuenta de que el cine instaura un nivel de conciencia múltiple que termina por mezclarse: el del plagiario y el de un plagiado que, amparado en la modernidad, fue también plagiador. La perspectiva acentrada y las arquitecturas clásicas (el Quattrocento, Piero della Francesca), el motivo del ser sin rostro (reconocida herencia de su hermano Alberto Savinio que venía marcada por El músico de Saint-Merry, de Guillaume Apollinaire), el paisaje espectral de aire enrarecido (la misma Costa Brava de Dalí) y la anatomía esbelta (Del manierismo del S. XVI a Paul Delvaux pasando por la escuela de Fontainebleau) son deformaciones alucinadas y epidérmicas pasadas por el tamiz del -ismo. La capacidad adaptativa de la imagen superviviente queda refrendada por una Caja de Pandora que no es más que una Caja de las Ágatas. No conviene olvidar que estamos en una película de Albert Lewin, testigo del pacto mefistofélico de Dorian Gray, y el director que ilustró la obra polinésica de Gauguin en Soberbia (La luna y seis peniques) (The Moon and Sixpence, 1943) utilizando algo parecido a las vidrieras de Marc Chagall.

El auténtico mérito de esta película, y me atrevería a decir que el de todas las demás, no se encuentra en el valor objetual del cuadro ni en los modos de mostración, y mucho menos en la recreación directa o en la temática eventual. Fotografiar una pintura reconocible en tanto obra suele ser un canto a la impotencia. Ver un cuadro en pantalla siempre genera insatisfacción. La pintura, amén de condicionar el encuadre, tiene la virtud de salir al paso, de vagar como el protagonista, de improvisar sin la necesidad de recurrir a la cita, de transitar la imagen sin el anhelo del intertexto. A diferencia del esto ha sido fotográfico, este tipo de pintura prefiere la oscilación, un frágil está siendo para, sin solución de continuidad, acomodarse en un agridulce fue. Hablo de la pintura que no permanece sino de la que sucede, de aquella que nace y muere con la gracia y la modestia del arte efímero. La que carece de referente, la que es mecida por el mar, la que se manifiesta sobre el fotograma de acuerdo a un lenguaje y a unos símbolos universales. El mejor ejemplo lo hallamos en el sueño dentro del flashback, en la dimensión onírica que la verdadera pintura, con toda su presunción de historia y de estilo, solo alcanzó a fingir. Ahí, en el interior del bucle narrativo, en medio de un plano perfectamente enfocado en todos sus términos para otorgar relieve visual y semántico a la naturaleza muerta, Hendrik es incapaz de darse muerte. En tonos de sangre y ocre una mesa, un reloj de arena, el retrato de la mujer y la daga homicida conforman una vanitas sobrevenida pero canónica que sintetiza el argumento verdadero: la certidumbre de la muerte, la necesidad de descansar.

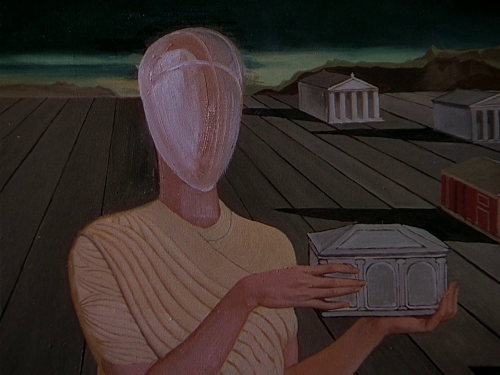

Por último, la furia y el azar propician el acontecimiento supremo del no-rostro. La obra, frustrante en su integridad, queda enmendada por el terrorismo sentimental de una mujer fatal. Poseída por el espíritu de Asger Jorn, incapaz de concebir que un hombre no pierda los nervios ante ella, Pandora arremete contra lo que considera el bien más preciado de Hendrik: ella misma. El holandés bendice aquel desvío como una lata recién abierta de “azar en conserva” (Marcel Duchamp), como la esponja contra la tabla de Protógenes (Historia natural, Plinio el Viejo) y, en definitiva, como el verdadero arte porque es ahí, en los brochazos salvajes del animal más bello del mundo, donde arrecia el interés estético. Aquel rostro de preescolar, cumbre anatómica de la horterada y principal causante de la decepción del hombre ante la imagen, primero se desfigura y luego se desvanece. Lo hace bajo un nuevo recurso surrealista extraído de las series de maniquís del pintor italiano. Convertida en nueva musa inquietante, reconducido el significado de los objetos cotidianos, dotada al fin del aura metafísica a la que aspiraban Hendrik y de Chirico, Pandora deviene Eva mitocondrial, arquetipo que nutre y condena, reina de una estirpe capaz de engendrar.

Es a través de la palabra como Van der Zee consigue arreglar lo que no culmina regresando a de Chirico. Su mínimo alegato en favor del imprevisto estético no se corresponde con una trasnochada teoría del genio, sino con aquella cualidad que Charles Baudelaire consideraba inalienable de la belleza, es decir, la de una modernidad que estaba, como decía Walter Benjamin (Libro de los pasajes) a propósito del poeta, “marcada con el sello de la fatalidad de ser un día la antigüedad”. El holandés errante acierta a tramitar el trauma, a derrocar la dictadura de las apariencias, a proclamar el reino de lo inefable y a encomendarse al eterno femenino con el que Goethe culminaba la última entrada del coro místico de Fausto.

El no-rostro pictórico sigue encadenado al pastiche surrealista, pero igual que sucedía con las falanges quebradizas de Parmigianino, con la Caja de las Ágatas, con el paisaje mediterráneo y con la perspectiva renacentista acelerada, esta mujer absoluta cuyas facciones son ahora de lima y de talco, adquiere la consistencia escultórica de una cabeza de Brancusi. Pandora, consumido el rostro, maquillada de cal, se transfigura gracias al degradado pictórico, al yeso de un semblante y a la erosión del tiempo sobre la historia arte. El borrado de signos acarrea la pérdida de individualidad pero resuelve el dilema conceptual. El cerebro se libera en la abstracción, en la pared blanca (J. G. Fichte) y en el “muro lleno de sucias manchas” (Tratado de la pintura, Leonardo da Vinci). Allí donde la fisiología del Homo sapiens zozobra, esto es, en la prosopagnosia, brota el lenguaje de la piedra sin labrar y del mármol ciego, de la veladura interminable, de la casa sellada, del viento que descose los rasgos y las velas, del calcio elíptico del embrión, de la mirada inmemorial, de los ojos sin cuencas donde guardarse, de la faz depuesta, de la luz que ahorca, del desierto convertido en piel y de la luna convertida en máscara. Como un hilo de voz surgido de entre las barbas de Walt Whitman (Hojas de hierba), el rostro arrasado y sin embargo limpio y fértil de Pandora porta “la plenitud y la prueba de todas las cosas”.

© Roberto Amaba, noviembre de 2020