La mirada a cámara: algo más que un motivo visual

Las constantes revelaciones de un gesto

1. Rostros inescrutables

Milán. Principios del siglo XVI. Leonardo da Vinci trabaja en la confección de un retrato. Es extremadamente minucioso en el trazo y ultima los detalles de la que será su obra más famosa. Nada sabe, claro, de lo que sucederá con esta pintura en el futuro y poco puede imaginárselo. Hoy, centenares de años después, el impacto histórico (e icónico) es irrefutable. La mirada de su Gioconda se ha encontrado ya con la de millones de individuos anónimos y ha devenido objeto de estudio para incontables historiadores de arte. Uno de ellos, el célebre profesor austriaco Ernst Hans Josef Gombrich, nos sugería que una de las claves de tan inusitado interés se hallaba en el preciso uso de una técnica por aquel entonces poco perfeccionada: el esfumato. En efecto, al no dibujar con precisión los contornos de los ojos, el pintor florentino eliminó la impresión de dureza y gravedad en el rostro de La Monalisa y logró que el retrato diera lugar a una interpretación abierta ciertamente inaudita. Todavía hoy, el misterio perdura. De tal modo que, tal como indica la creencia popular, la joven inmortalizada “nos mira de manera distinta cada vez que volvemos a ella” (1)↓.

Mirada al espectador. Interpelación directa. Encuentro íntimo. Da Vinci no perseguía algo tan distinto a lo que luego aspirarían tantos cineastas: inmortalizar el gesto de un rostro y lograr que este nos hable aquí desde un “más allá” temporal y espacial al que nunca podremos volver. La pantalla cinematográfica no es idéntica, sin embargo, a la tela pictórica y su superficie nos advierte del enorme salto que implica viajar desde el Renacimiento hasta el audiovisual contemporáneo. Porque, sin duda, algo ha cambiado desde entonces. Un “algo” que para nuestros intereses es, en esencia, el dispositivo: la cámara con la que registramos esa imagen genuina. Antes que el cine, la fotografía ya substituyó el trazo manual del artista por un intermediario mecánico que escribía con la luz, pero serán las ilusorias imágenes en movimiento las que más cerca nos situarán de las miradas de aquellos sujetos que una vez fueron capturadas y que hoy sabemos irrepetibles.

¿Quién mejor que Andy Warhol para profundizar al respecto? Pintor, fotógrafo y cineasta, la suya es una obra que amalgama distintas tradiciones y descubre fusiones inesperadas. La mirada, cómo no, es también una de sus obsesiones y esto es algo que queda patente en la confección de sus celebrados screen tests, suerte de retratos vivos en movimiento. Estos pequeños filmes de 16 mm. consisten en un único plano fijo de un rostro; en un semblante de un “no actor” que posa ante el objetivo y al que Warhol sugería inmovilidad, no parpadeo y mirada fija a la cámara. Las directrices del director, claro, no siempre se respetaban al completo, pero incluso en los “experimentos” más fieles a lo indicado el resultado escapaba del esperado y nos confirmaba aquello que ya nos había enseñado la Gioconda: que un rostro humano es y seguirá siendo inescrutable.

2. Gestos prohibidos

No lo sabemos a ciencia cierta, pero el surgimiento de los screen tests durante la década de los sesenta parecía confirmar la preponderancia en el audiovisual de un gesto antaño casi prohibido: la mirada a cámara. Eran tiempos de cambio y la modernidad cinematográfica rompía también con aquel tabú no escrito de la gramática clásica, según el cual eludir sistemáticamente la ojeada del actor al objetivo era una de las formas infalibles de salvaguardar la fe narrativa y preservar el pacto con la audiencia (2)↓. La mirada a cámara se había considerado, pues, un motivo visual arriesgado, capaz de desenmascarar el débil entramado de la ficción y muy difícil de encajar en casi cualquier género tradicional. Aun así, el gesto fue surgiendo instintivamente en los inicios del cine -ya fuera sutil o explícitamente- y se ha venido repitiendo en distintas formas hasta un presente donde nos sentimos más interpelados que nunca por rostros que nos miran desde incontables pantallas.

El profesor estadounidense Tom Gunning es uno de los mayores expertos en el mal llamado cine primitivo; es decir en los filmes surgidos en aquel período que comprende la última década del siglo XIX y la primera del XX, cuando la narrativa de David Wark Griffith aún no se había impuesto. Suya es una de las definiciones que más fortuna han hecho en ciertos teóricos actuales, aquella que atribuye a esas primeras obras el distintivo de “cine de atracciones” por su tendencia a los golpes de efecto constantes, al impacto por encima del argumento y a la explotación de los trucajes. Esta “estética”, que algunos han equiparado agudamente con la de ciertos blockbusters recientes (véase la saga Transformers, Michael Bay, 2007-2011), despreciaba la psicología en pro del espectáculo y la impresión inmediata proporcionada por el nuevo aparato. Los directores eran, por tanto, herederos de los feriantes y, en algunos casos, incluso preparaban las proyecciones con una presentación circense digna de una parada de “monstruos” o fenómenos (3)↓.

Esas introducciones llamativas, que marcaban la diferencia entre la realidad y la experiencia de la ficción, han sido integradas ocasionalmente en el cine narrativo, estableciendo un diálogo entre la obra y el espectador. Están, por poner tres ejemplos, las advertencias escritas para “preparar” a la audiencia –La parada de los monstruos (Freaks, Tod Browning, 1932)-, los discursos de un presentador desde un escenario teatral –El doctor Frankenstein (Frankenstein, James Whale, 1931)- o las palabras del mismo cineasta que conversa de tú a tú con un hipotético espectador –Fraude (F for Fake, Orson Welles, 1973)-. Toda una serie de variantes que nos llevan a pensar de nuevo en las miradas a cámara, en tanto que gestos (o en ocasiones, monólogos) que advierten del mecanismo ilusorio del cine y que nos invitan a participar del espectáculo con absoluta conciencia.

3. Una cuestión de género

Antes de todo ello, en la era del “cine de atracciones”, fijarse en el objetivo no era más que una acción (para nada prohibida) que uno podía hallar con cierta frecuencia y que formaba parte del juego un tanto infantil que se establecía con la audiencia. Mirar a cámara era, pues, un gesto escasamente significativo en unos tiempos donde, además, el absoluto predominio del plano general no hacía apenas perceptibles los rostros de los intérpretes. El motivo visual propiamente dicho, la mirada consciente que aquí tanto nos inquieta, no nacería, probablemente, hasta Asalto y robo de un tren (The Great Train Robbery, Edwin S. Porter, 1903), filme fundacional del más cinematográfico de los géneros: el western. En aquella pieza narrativa, un breve primer plano aislado -que bien podía insertarse, a gusto del proyeccionista, al principio o al final del resto del filme- nos mostraba a un pistolero disparando deliberadamente al objetivo, en una decisión ajena al relato y que, quizás, venía a recordarnos que, por mucho que se estuviera a punto de imponer la narración planificada, el cine también había sido (y podía ser) un arte meramente efectista, gratuito.

Al referirse a este plano -que solía situarse al final del montaje, tal como ocurre con tantas otras miradas a cámara que dan por concluidas cuantiosas ficciones- Francesco Casetti, destacaba su carácter traumático y su voluntad de asombrar al espectador. Algo que, sin duda, podía suceder cuando este ya empezaba a acostumbrarse a permanecer al margen (a una distancia segura) de la imagen y se veía, entonces, repentinamente aturdido e implicado. Por mucho que, en este caso, la colocación del inserto fuera “marginal, fuera de los límites del texto, como un añadido «arbitrario» antes o después de la función” (4)↓. Una marginalidad que no será tal en otros géneros instaurados durante el clasicismo. Algo que ya constató el teórico francés Marc Vernet al detectar miradas a cámara en el cine negro, la comedia, las cintas de terror o, muy especialmente, el musical.

La mayoría de estas son, evidentemente, diegéticas y se integran perfectamente en la ficción. En ocasiones, sin embargo, la ausencia de un contraplano evidente da lugar a la confusión y el público, aunque solo sea por un instante, percibe frontalmente la mirada penetrante del actor. No ocurre exactamente lo mismo en el musical, un género que no se suele molestar en esconder el constante contacto visual de los cantantes con la audiencia. A diferencia de lo que ocurre hoy en numerosos videoclips de hip hop, en los que el intérprete centra su atención en el objetivo en una actitud un tanto narcisista y agresiva, la interpelación de músicos y coreógrafos en el musical clásico es apenas “exhibicionista”. Porque, según Vernet, “la enunciación [la mirada a cámara] se borra completamente en provecho de otra, en provecho de otro espectáculo que tiene su origen en otro lugar: el número del music hall […]. La película parece cambiar de régimen de convención, pero en absoluto es así: resta transparente. […] Y, aún más, aparece como efigie de un suceso que habría tenido lugar anteriormente y, sobre todo, realmente, con un público verdadero en presencia del artista, en carne y hueso, pero donde, nosotros, espectadores del film, no estuvimos” (5)↓.

Bellas palabras que constatan que, en la mayoría de las ocasiones, las miradas a cámara de los sujetos filmados no se dirigen a un espectador (in)imaginable, sino a alguien en concreto que está presente durante el rodaje de la escena. Hay, claro, numerosas excepciones -desde los bustos parlantes de los presentadores televisivos hasta las grabaciones solitarias frente a una webcam especular-, pero solo es cuestión de fijarse en la tradición documental (hoy, afortunadamente, cada vez más fundida con la del cine de ficción) para constatarlo. Ignoremos, por un momento, el terreno cada vez más pantanoso de los reportajes y las home movies, y fijémonos en un ejemplo canónico: el de Nanook, el esquimal (Nanook of the North, Robert J. Flaherty, 1922), donde el documentalista entabló una progresiva relación de amistad con el esquimal que queda reflejada en las miradas de este al objetivo: “Cuando veo a Nanook sonriendo a cámara me parece que nunca antes había presenciado una sonrisa en el cine. […] Creo que esta es una cualidad muy misteriosa de los grandes cineastas: la de devolverte la emoción de lo primigenio, el primer contacto con las cosas. Suelen ser, además, curiosamente cineastas que han visto muchas películas, que conocen la historia del cine e incluso mantienen un diálogo con esa historia. Pero al contrario de las películas de algunos cineastas cinéfilos en las que cada imagen remite a un montón de películas, a un cúmulo de guiños, de complicidades con otros filmes, estos cineastas, quizá los más grandes, establecen un vínculo muy intenso con las cosas, como si fueran vistas por primera vez. Son capaces de conseguir esa abstracción y de devolvernos la ilusión de ese contacto con lo primigenio” (6)↓.

En esta lúcida intervención, José Luis Guerin se refiere a la que siempre ha sido una de las cualidades más nobles del cine: su capacidad reveladora. Ocurre cuando ciertas imágenes nos desvelan una “verdad” oculta, cuasiíntima, a la que tenemos repentino acceso en tanto que espectadores privilegiados por asistir al descubrimiento de un “secreto” que parece que solo nos atañe a nosotros y que el mismo cineasta barcelonés ya quiso desentrañar en la más bella de sus películas: Tren de sombras (1997). En Nanook, el esquimal, el misterio parece hallarse en la extraña conexión entre el documentalista y el sujeto filmado, pero la incógnita permanece latente y cada uno deberá completar el visionado con su propia experiencia.

4. Un acto de amor: la relación entre el cineasta y la actriz

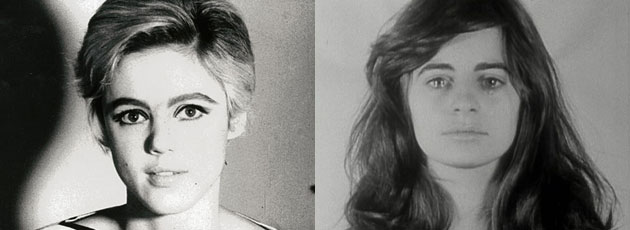

La mirada a cámara puede ir, sin embargo, más allá del gesto instintivo breve (como el del esquimal) y evidenciar una relación afectiva que ocurre al margen del relato, en el fuera de campo. Sabemos que, en parte, el cine es un arte en el que los hombres filman a las mujeres que aman, pero pocas veces esta afirmación se hace tan patente como en algunos primeros planos aislados, irrepetibles. Aquellos en los que el cineasta sostiene la imagen del rostro de “su” actriz mientras esta ojea el objetivo y posa para su director, dando muestras de un deseo que alcanza al espectador. Esto ocurre, claro, en la célebre escena extradiegética de Un verano con Mónica (Sommaren med Monika, Ingmar Bergman,1953) donde Harriet Anderson nos mira de un modo inquisitivo, felino y adúltero, advirtiéndonos de su traición al protagonista y dando lugar, en palabras de Jean-Luc Godard, “a un renacimiento del cine moderno” (7)↓. El plano no solo fomenta, pues, la economía narrativa -una mirada funciona como ensimismada elipsis del adulterio-, sino que también permite la emancipación de un espectador que ve superados los límites de la gramática clásica.

Una visión poco atenta de este primer plano puede impedirnos ver en él algunos detalles genuinos de puesta en escena -el fondo negro que envuelve el rostro de la actriz y que la aísla repentinamente-, pero ya nos deja intuir algo que solo confirmaremos al leer las notas de rodaje: la existencia de una relación amorosa entre Bergman y Anderson. Un romance entre cineasta y actriz que no tendría mayor importancia si no fuera porque generó la renovadora escena en cuestión. En efecto, fue la enamorada intérprete la que sugirió al director la idea de mirar al objetivo y este aceptó. De este modo, la cámara inmortalizó el sentir de Harriet en aquel instante y transfirió a la ficción un hálito documental del que se impregnaría posteriormente toda la modernidad cinematográfica. Un gesto significativo que el cineasta sueco no tuvo reparos en celebrar (escribió, de un modo algo altisonante, que la escena era “el primer contacto directo e impúdico con el espectador” (8)↓), pero que parte de una decisión meramente íntima porque, aunque lo parezca, hoy sabemos que la actriz nunca nos miró a nosotros sino a su amante situado tras el objetivo.

Godard no tardó en apropiarse del motivo visual que popularizó el filme veraniego de Bergman y, en su primera etapa, fueron muchas y variadas las miradas a cámara que perpetraron unos intérpretes que daban muestras de la autoconsciencia del medio. En Pierrot el loco (Pierrot le fou, 1965) se produce una relectura del argumento de Un verano con Mónica y, tal como era de esperar, el cineasta suizo plasma de un modo particular el genuino gesto de Anderson. Sabe que corre el riesgo de agotar (por exceso) el motivo visual, pero cuando Anna Karina promete a Jean-Paul Belmondo amor eterno, esta se dirige sutilmente al objetivo mostrando una profunda ambigüedad y su doble mirada (levanta la vista hacia la cámara hasta dos veces) no es banal sino enigmática, abriendo los ojos a nuevas posibilidades para este gesto. Un gesto que, por lo demás, también pudo estar condicionado por el largo romance que la actriz mantuvo con Godard (el modo de amar a Karina determina el modo de filmarla) y que congeló el estado de la relación durante el rodaje.

5. El coqueteo, todo un arte

Si le restamos un poco de gravedad y trascendencia al asunto, convendrán conmigo en que una mirada a cámara puede ser también un gesto de coqueteo, un juego casi erótico entre el que filma y el que es filmado. En Cuadecuc, vampir (1970), aquella suerte de making of poético en el que Pere Portabella vampiriza con su cámara de 16 mm. la filmación de El conde Drácula (Jesús Franco, 1970), se da uno de estos casos. La película, que elimina el color, substituye la banda sonora original por una composición de Carles Santos y descubre los entresijos del rodaje de Franco, contiene un plano fugaz que la eleva a otra dimensión: aquel en que el que una de las actrices, en plena filmación de una escena de El conde Drácula, guiña espontáneamente el ojo al cineasta catalán. No solo se trata de una mirada a cámara sorprendente (en Cuadecuc, vampir apenas las hay, uno ejerce más bien de espectador curioso que descubre fascinado las entrañas del género de terror), sino que es definitoria de las relaciones que debían de haber surgido entre las intérpretes de Franco y el pequeño equipo de Portabella que las rodaba en paralelo. No se trata de amor sino de complicidad, de coqueteo tolerado entre la vampiresa y el intruso que le persigue con su cámara.

El objetivo, al fin y al cabo, no deja de ser un aparato especular que atrapa nuestro reflejo sin que podamos acceder a él. Sabemos, sin embargo, que el realizador y unos hipotéticos espectadores tendrán acceso a nuestra imagen registrada y por ello, en caso de que alguien nos filme, procuramos ser muy cuidadosos al mirar a cámara. Un cuidado que incluso se detecta en los reportajes convencionales televisivos (la pregunta tantas veces repetida por el individuo anónimo: ¿estoy saliendo favorecido?), pero que alcanza indudables cotas de sofisticación en ciertos cineastas que trabajan con actores no profesionales y que saben extraer partido de la “inocencia” de sus intérpretes. En los títulos de crédito que inauguran Tropical Malady (Sud Pralad, Apichatpong Weerasethakul, 2004), el director tailandés nos deleita, por ejemplo, con una bella colección de miradas a cámara de seres corrientes en tres espacios bien distintos: la selva, la calle y un autobús. En ese momento inicial del filme, no conocemos aún a los que serán los dos protagonistas masculinos y nos es difícil (y estimulante) distinguir entre el reparto principal y los extras. La mayoría de individuos que aparecen participan del juego puesto en marcha por el cineasta al filmar en lugares públicos y algunos de ellos se atreven incluso a coquetear: a mirar y no mirar, a dejarse ver y a esconderse, a seducir y dar muestras de timidez. Todo un conjunto de gestos -algunos en primer plano, otros lejanos- que se mueven entre la sorpresa y el extrañamiento.

El aire ingenuo que respiran los individuos del universo de Apichatpong no es, ni mucho menos, extrapolable a los inconformistas personajes de Al final de la escapada (À bout de souffle, Jean-Luc Godard, 1960) que tienen un absoluto control sobre su imagen, sobre su “puesta en escena”, y que juegan constantemente con ella. En una de las secuencias más célebres del filme, Jean-Paul Belmondo enseña a Jean Seberg lo que significa una “mueca” y ambos se miran en un espejo de tocador donde reflejan y ejercitan su provocadora capacidad gestual. Se saben bellos y están dispuestos a coquetear con quien se les ponga por delante. Mientras conduce por una carretera hacia París, él gira su rostro hacia la cámara y nos deja claros sus principios: “Si no le gusta el mar, si no le gusta la montaña, si no le gusta la ciudad… Entonces, ¡que le jodan!”. Ella no le va a la zaga en su conducta libertaria y bordea ocasionalmente el precipicio de la traición a su amante ocasional. La tragedia, claro, estalla al final: Belmondo retorciéndose en el asfalto y balbuceando a su delatora, a Seberg, unas últimas palabras antes de morir: “Eres realmente asquerosa”. Percepción que compartimos cuando esta nos mira en el último plano del filme, cuando la actriz que creíamos de nuestra parte (del bando de los rebeldes), coquetea frente al objetivo-espejo y nos dedica una mirada con signos de desprecio: penetrante, aterradora. No habla, pero con su rostro parece decirnos: “La farsa ya ha acabado y yo soy la responsable”. Punto y final.

6. Participen en el juego

Lo apuntábamos antes: mirar a cámara es un gesto visual que se ha utilizado, en variadas ocasiones, para cerrar un relato y abrir, a su vez, la imaginación de un espectador que debe rellenar ese contraplano ausente. En Al final de la escapada aún se mantiene el término “Fin”, pero la película, en realidad, no acaba del todo con la mirada de Seberg. Esta, pese a la dureza de su semblante, nos reta a continuar habitando el filme, a seguir indagando en lo ocurrido, a interactuar. Hay ejemplos aún más claros al respecto y uno se daría en Las noches de Cabiria (Le notti di Cabiria, Federico Fellini, 1957) donde Giuletta Massina, en su agridulce paseo final, parece dirigirse hacia nosotros dando signos de recuperación y agradecimiento. “La mirada de Cabiria pasa varias veces ante el objetivo -dirá André Bazin- sin llegar jamás a detenerse por completo. Cuando las luces de la sala vuelven a encenderse, todavía no se ha desvanecido esta ambigüedad maravillosa. […] Nos invita a seguirla por ese camino que ella vuelve a empezar. Invitación púdica, discreta, suficientemente incierta como para que podamos fingir que iba dirigida a otra parte; pero lo suficientemente clara y directa también como para arrancarnos de nuestra posición de espectadores” (9)↓.

La sutilidad es, a veces, una opción agradecida por un público que, al no sentirse agredido, tiene la opción de seguir o no al personaje de la ficción que le convida a participar. Así ocurre en el deslumbrante arranque de Millenium Mambo (Qian xi man po, Hou Hsiao-hsien, 2001) donde vemos como Vicky (Qi Shu) cruza, al ritmo de una lánguida cámara lenta que mece sus cabellos, un túnel de neones que parece arrastrarla hacia un nuevo milenio. Ella, que se mueve al son de una adictiva melodía de música electrónica, se sabe observada y dirige sutilmente la vista hacia el objetivo, en busca de un acompañante (¿nosotros?) que se atreva a seguirla hasta el fondo de la madriguera que está a punto de alcanzar. Una perturbadora voz en off en pasado y tercera persona (¿la de la Vicky del futuro?) completa la puesta en imágenes de un filme en el que las miradas a cámara nos ayudan a sentirnos partícipes de un universo estético singular.

A veces, sin embargo, dejarse llevar por el conejo de Lewis Carroll no será tan sencillo y los intérpretes nos situarán ante una situación incómoda, violenta, en la que deberemos decidir pronto si aceptamos el juego puesto en marcha por el director. Es el caso de Funny Games (Michael Haneke, 1997), en la que el cineasta austriaco articula un divertimento atroz donde se pone en duda la posición de un espectador que es tanto víctima como verdugo. Haneke nos diría que siempre queda la opción de detener la imagen, apagar el televisor o abandonar la sala, pero cuando Arno Frisch -uno de los dos psicópatas vestidos de blanco- sonríe y guiña el ojo a la cámara, lo hace en busca de complicidad, invitándonos a disfrutar del dolor ajeno (el de la familia protagonista) poniéndonos en el papel de los torturadores. Puede que la jugada sea un golpe bajo, un navajazo sádico a nuestra posición privilegiada, pero si uno acepta el reto se sentirá partícipe del crimen y habrá apostado con el asesino (en otro diálogo de este con el objetivo) sobre las vidas de varios personajes. El motivo visual habrá funcionado, entonces, como advertencia de la pasividad ante la muerte, como respuesta a todos aquellos que consumimos imágenes violentas sin advertir de sus consecuencias.

¿Es Haneke, entonces, un cineasta moralista? No diría tanto, pero su uso de las miradas a cámara nos lleva a pensar que, en otras circunstancias bien distintas a las de Funny Games, este gesto estético ha sido empleado para advertir la apatía de la audiencia ante lo que conocemos como “causas justas”. No es necesario recurrir a ninguna película de índole “social” para darse cuenta de ello: si nos fijamos en los anuncios que emiten habitualmente las ONG ubicadas en África detectaremos las constantes miradas a cámara de niños hambrientos que parecen implorarnos clemencia por su desgracia. Imagino que estas terribles imágenes (a veces, se trata también de fotografías) lograron sus objetivos antaño (recaudar fondos), pero hoy han perdido parte de su efectividad dentro del marasmo audiovisual. Ergo, abusar de un gesto puede ser contraproducente.

En otros campos bien distintos, sin embargo, ojear el objetivo es aún llamativo para el público. Así ocurre en el cine pornográfico donde, en líneas generales y tal y como explica el historiador Román Gubern, “los actores hacen el amor para la cámara, para la mirada ulterior del espectador”. Estos suelen adoptar posturas sexuales escasamente funcionales para favorecer nuestro punto de vista y, en los últimos tiempos, se atreven a mirar a cámara para introducirnos “psicológicamente en el espacio virtual de la escena”. Una interpelación (generalmente de la actriz) al mirón -sigue Gubern- que, a veces, “va acompañada de una sonrisa o de un movimiento provocador con la lengua”. Gestos estos que -matiza el historiador- son más eficaces “en las modelos de ojos claros, pues su excitación se hace patente en la dilatación de las pupilas” (10)↓.

7. Autoafirmación: “Aquí estoy yo”

Aunque, claro, en el inabarcable mundo del porno mirar a cámara no siempre significa lo mismo. Véase el caso de la actriz Annie Sprinkle que, uniéndose a las causas feministas, optó por dirigir su propia película (Inside Annie Sprinkle, 1981) en defensa del placer femenino. En el filme, que se aleja de algunos tópicos del género, ella habla y se masturba de cara al objetivo con una voluntad reivindicativa bien distinta a la antes mentada y rompe, de algún modo, las expectativas del espectador masculino. Quizás porque, ante el uso fetichista de los cuerpos femeninos en la pornografía, una de las escasas respuestas válidas de la mujer es, en palabras de María Ruido, “la destrucción del placer escópico narrativo-cinematográfico a través de la evidencia de la cámara (álter ego del ojo)” (11)↓. Según esta tesis, el gesto de mirar al objetivo no fomenta siempre la complicidad con el mirón sino que tiene también el poder de dejarlo al descubierto, sorprendido in fraganti por una actriz que se autoafirma frente a él y reclama su posición en el mundo.

Autoafirmarse. Sí, a veces, solo se trata de eso. En esencia, Relámpago sobre el agua (Lighting Over Water, Wim Wenders & Nicholas Ray, 1980) es el doloroso (y bello) relato de una amistad entre dos cineastas de distintas generaciones, pero también es un filme en el que Ray tiene la ocasión de despedirse mirando al objetivo, dejando testimonio de su forma de ser antes de morir. En ese instante, el célebre director de Johnny Guitar (Nicholas Ray, 1954) se permite el lujo de decir “Cut” y poner así punto y final a las imágenes de su vida, decidiendo cuál será su último plano visible. Wenders, que antes había llegado a creer que la cámara podía “matar” a Ray, respetará la decisión de su amigo y solo añadirá (tras un fundido a negro) un pequeño epílogo donde aparece todo el equipo de rodaje. La dignidad del cineasta estará a salvo con ese último gesto registrado.

No es necesario irse tan lejos -hasta el lecho de muerte- para encontrar miradas reivindicativas similares en las que un actor da muestras de su poderío, de la fuerza de su imagen. Es el caso de algunos gestos de Klaus Kinski que, como es bien sabido, no tuvo una relación precisamente amistosa con Werner Herzog, el cineasta que le llevó a la fama. La lucha de egos es aquí más que evidente y se palpa en todos los trabajos que ambos compartieron. Por ello, revisar la extraordinaria Aguirre, la cólera de Dios (Aguirre der Zorn Gottes, Werner Herzog, 1972) es la constatación de lo débil que es el pomposo término “autor” en determinadas películas; sin la simbiosis de los dos caracteres contrapuestos, este filme nunca hubiera tenido lugar. Kinski, totalmente deslumbrado por el entorno peruano donde se rodó el filme, experimentó una suerte de revelación durante el rodaje: “Siento cómo la selva se nos acerca, los animales, las plantas, que ya hace tiempo que nos han visto, pero no se nos muestran. Por primera vez en mi vida, no tengo pasado. El presente es tan intenso, que hace desvanecerse el pasado. Sé que soy libre, verdaderamente libre. Soy el pájaro que ha conseguido huir de la jaula, que extiende sus alas y se eleva hacia el cielo. Participo del Universo”. Tal majestuosidad, tal encuentro con la naturaleza, alcanzaría a la última secuencia de la película en la que Aguirre, solo, abandonado a su suerte, mira con convicción hacia la cámara y da un último paseo por la balsa, infestada de primates, con la que debía hacer las Américas: “Le exijo a Herzog que empiece a filmar inmediatamente. Sé que esa ocasión no se repetirá. Una vez filmada la toma, los últimos monos se tiran al río y nadan hacia la selva, que los acoge” (12)↓.

Por lo que intuimos en la autobiografía de Kinski, dirigirse al objetivo fue, pues, casi una necesidad, un gesto con el que constatar que él “estuvo allí”, que dejó huella. Algo que también ocurre en el corto Mobile Men (Apichatpong Weerasethakul, 2008) que es, en esencia, el retrato vitalista de dos jóvenes a los que el director tailandés dedica toda su atención y da la oportunidad de exhibirse frente a su cámara. “El cine -explica Apichatpong- es un instrumento para crear autoconciencia. Es importante estar orgulloso de nuestra existencia y reconocerla en los otros. Aquí la situación es coreografiada como un juego cinematográfico para celebrar la juventud, la belleza y la dignidad. El film honra los gestos simples que caracterizan a los individuos a través de intercambios visuales. Espero que los espectadores entiendan que, cuando los actores y un director sostienen una cámara y ruedan, estamos destruyendo una barrera” (13)↓. No hay mejor forma de expresarlo: las miradas al objetivo de estos dos jóvenes entusiastas son tanto signo de encuentro como de autoafirmación.

Encontrarse con uno mismo y expresar libremente tu identidad. Las imágenes de Mobile Men nos pueden llevar a creer que se trata de un comportamiento fácil, natural. Pero la vida, mucho me temo, no siempre es tan sencilla. O, al menos, así lo cree Spike Lee, que en una de sus primeras películas -la tan maniquea y fallida como rabiosa y visceral Haz lo que debas (Do the Right Thing, 1989)- ya da cuenta de las tensiones raciales y conflictos identitarios surgidos en Brooklyn. Antes de que la guerra estalle, el filme alcanza sus mayores cotas de lucidez en una batalla de insultos entre individuos de distintas comunidades -la negra, la coreana, la italiana…- que, dirigiéndose a la cámara con agresividad, se reafirman en sus creencias. Lo hacen de un modo pueril, anulando al “Otro”, pero su actitud parece la única posible cuando es la rabia la que les corroe. Los gestos de estos actores en primer plano -que Lee refuerza con unos travellings hacia sus rostros- son de lo más llamativos, pero, si lo pensamos bien, no quedan tan lejos de los del monologuista enrabietado: piensen en el Saturday Night Live y añadan una pizca de cultura hip hop y darán con la fórmula.

Mirar al objetivo es, pues, para los cómicos catódicos un gesto natural. Estos no actúan solo para el público del espacio físico donde se encuentran sino, sobre todo, para la audiencia televisiva que les sigue desde sus casas. Son perfectamente conscientes de cuál es su cámara y juegan con ello. En el caso del primer Woody Allen -el de Annie Hall (1977), por ejemplo- el salto del plató al estudio de cine es de lo más fluido y cuando el intérprete judío se dirige a los espectadores hipotéticos de la sala -en una decisión metatextual muy frecuente en su carrera- lo hace sin generar ningún trauma formal, comportándose con la calma del monologuista. Algo distinto le ocurre a Takeshi Kitano que, aun habiéndose forjado en el terreno de la stand up comedy como el neoyorquino, se inclina por adoptar un semblante totalmente distinto cuando se pasa a la gran pantalla. Inexpresivo, distante y ausente: el actor japonés anula su imagen de showman televisivo desde que asume la dirección cinematográfica en Violent Cop (Sono otoko, kyôbô ni tsuki, 1989) y rompe así con las expectativas de su público que, en un principio, es incapaz de tomárselo en serio como cineasta. Perseverando en una pose impertérrita -de rostro impasible y miradas a cámara siempre ambiguas- y trabajando en un estilo cada vez más depurado, Kitano alcanzará el reconocimiento internacional tras varios filmes y logrará, al fin, autoafirmarse como un nuevo ser, como un nuevo artista.

8. El plano final: miradas sin respuesta

El caso del cineasta nipón no es, ni mucho menos, habitual. Reinventarse y escapar de tu propia imagen no es nada fácil y más si eres un personaje público. Bien lo saben Buster Keaton -quizás el referente más obvio del Kitano fílmico- o Charles Chaplin, que siempre cargaron con la losa de sus geniales personajes, construidos en la etapa más exitosa de sus filmografías. El nacimiento del célebre vagabundo chaplinesco se produjo, por cierto, con una serie de miradas a cámara. Estas surgen en el breve filme Kid Auto Races at Venice (Henry Lehrman, 1914) donde “Charlot” irrumpe en una pista de carreras automovilísticas en la que un equipo fílmico está rodando la competición. Vestido ya con sus atuendos familiares, Chaplin se sitúa constantemente en “medio” del encuadre, fijándose en la cámara como si de un espejo se tratase. El gag es reiterativo y de una sencillez abrumadora -el operador intenta apartar, sin éxito, al vagabundo hacia el fuera de campo en varias ocasiones-, pero nos sirve para presentar a un personaje ya enamorado de una cámara. A alguien que, desde entonces, sentirá apego a mirar al objetivo: el motivo visual que le dio vida.

Keaton, por su parte, solo se dirigirá a la cámara en ocasiones contadas y de un modo apenas visible. Una de ellas servirá, sin embargo, de lúcida conclusión a una de sus mejores películas: El moderno Sherlock Holmes (Sherlock Jr., Buster Keaton, 1924). En el tramo final de esta comedia, el protagonista (el mismo Keaton, que trabaja de proyeccionista) se fijará en el comportamiento del galán de una película -que están emitiendo en la sala donde se encuentra- para seducir a la chica de la que está enamorado. Imitando los gestos del actor de la pantalla, logrará besar a la joven, pero cuando el filme que le sirve de ejemplo muestre -tras una notoria elipsis- las consecuencias de tener pareja (un hogar tradicional con hijos), él no sabrá cómo reaccionar y, con indudable sutileza, mirará al objetivo preguntándose (o preguntándonos) qué debe hacer. El moderno Sherlock Holmes acabará así, sin contraplano, y sin que nadie haya respondido a la petición de ayuda del protagonista. Una conclusión que parece heredar uno de los mejores thrillers de la pasada década: Memories of Murder (Salinui chueok, Bong Joon-ho, 2003), donde un desesperado policía -que se pasa todo la película buscando a un asesino que no deja huella- mira claramente a la cámara en estado de shock, casi pidiéndonos (a nosotros, los espectadores) una respuesta ante su desesperante descubrimiento: el criminal fue visto donde ahora se encuentra él. Él sabe que no hay solución posible en la ficción, pero el gesto visual es aún una forma válida de expresarnos su frustración.

Y es que, por mucho que Christian Metz creyera que uno de los mayores placeres del cine es “mirar sin ser visto”, seguimos deseando que, de vez en cuando, alguien nos interpele, que algún rostro dialogue (o lo parezca) con nosotros y nos permita seguir creyendo en la capacidad del cine (o del audiovisual, si ustedes prefieren) para formular preguntas e imaginar respuestas. Si no fuera así, algunas miradas a cámara hubieran dejado de ser tan significativas como aún lo son.

(1)↑ Declaraciones extraídas de Historia del arte de E.H. Gombrich (Barcelona: Garriga, 1975).

(2)↑ Para más información al respecto, recomiendo la lectura del primer capítulo de Figures de l’absence de Marc Vernet (Paris: Éditions de l’Étoile, cop. 1988).

(3)↑ Hay una anécdota muy significativa al respecto de las proyecciones de The Black Diamond Express (James H. White, 1896), un filme de un solo plano de una locomotora que va hacia la cámara, que era presentado, antes de cada sesión, por un maestro de funciones que empleaba palabras pomposas para advertir al espectador del presunto gran acontecimiento al que iban a asistir. Este y otros comentarios alrededor del “cine de atracciones” pueden hallarse en el muy difundido artículo de Tom Gunning An Aesthetic of Astonishment: Early Film and the (In)credulous Spectator, publicado originalmente en 1989.

(4)↑ Francesco Casetti: El film y su espectador (Madrid: Cátedra, cop. 1989).

(5)↑ Ver nota 2.

(6)↑ Declaraciones de José Luis Guerin recogidas por Cristóbal Fernández y Abián Molina en el número 3 de la revista Cabeza borradora y reproducidas en la web del cineclub Pulpmovies.

(7)↑ Jean-Luc Godard: Bergmanorama en Cahiers du cinéma (n.° 85, 1958).

(8)↑ Ingmar Bergman: Imágenes (Barcelona: Tusquets Editores, 2001).

(9)↑ André Bazin: ¿Qué es el cine? (Madrid: Rialp, 1990).

(10)↑ Román Gubern: La imagen pornográfica y otras perversiones ópticas (Barcelona: Anagrama, 2005).

(11)↑ Para leer más información al respecto recomiendo el dossier que la revista online La Fuga dedicó a las conexiones entre cine y pornografía y, muy especialmente, el artículo de Lucía Egaña, La pornografía como tecnología de género, donde aparece la cita a la que hago referencia.

(12)↑ Klaus Kinski: Yo necesito amor (Barcelona: Tusquets Editores. Colección La sonrisa vertical, 1992).

(13)↑ Apichatpong Weerasethakul: Apichatpong Weerasethakul (Viena: Österreichisches Filmmuseum, 2009).

© Carles Matamoros Balasch