John Hughes

Don’t you forget about me

La adolescencia en el cine de John Hughes

¿Te sentirías mejor si te contara un secreto?

En algún momento del viaje, a todos nos toca negociar los términos de nuestra rendición con la adolescencia. Aceptar el brote de acné, la ortodoncia, la pelusilla del bigote, la saliva de un beso o el primer sujetador. La vida nunca deja de fabricar historias, depende de nosotros qué importancia les concedemos. En esa edad bisagra que supone el paso entre los quince y los dieciséis años, cuando el nuevo mundo entra en erupción, las paredes forradas de pósters de la habitación y la letra temblorosa del diario son lo más cercano a una novela con ilustraciones. El espacio acotado entre la cama y el escritorio es nuestra república independiente, la más preciada posesión, el lugar que describe esa identidad personal que la pubertad nos ha descubierto como un activo valioso. Apenas nos movemos por dos o tres barrios, repetimos una y otra vez el mismo camino del instituto a casa, de los pasillos al aula, del pupitre al autobús. Sin embargo, cada episodio tiene un fulgor especial, casi irrepetible, como si cada una de las pequeñas cosas que se arraciman en la rutina visase un momento de cambio; el primer salto de longitud de nuestra vida.

John Hughes construyó su fuerte en Illinois, entre Chicago y Northbrook. Un lugar cualquiera, ni hedonista ni cosmopolita. Durante su adolescencia, Hughes se escabullía los fines de semana para colarse en un aparcamiento y gritar a pleno pulmón en mitad de la fila de coches. Quien lo escuchase pensaría que estaba loco, pero en realidad solo era un chico intentando encontrar su voz. Eso que siempre resulta tan difícil. De un puntapié pasó por Arizona, Harvard, Nueva York y otra vez Chicago. Una nebulosa, la que comprende dos décadas, que podría explicarse a través de la música de los Beatles, el (shoo-bee-doo-bee) doo wop, muchos cigarrillos, esas cervezas tan grandes que parecían latas de conserva, alguna chica, la nueva ola y el gamberrismo de National Lampoon’s, la revista que amamantó sus primeras inquietudes como escritor. De esa combinación de factores surgió una sensibilidad en la que la adolescencia dejaba de ser un rito de paso para erigirse en una pequeña arcadia desde la que explorar el mundo. Un universo sembrado de titubeos, de gestos de ternura, de lugares propios, de aprendizaje y desilusiones, de confianza y vínculos.

Historias del instituto

Cada película, ya sea escrita o dirigida por Hughes, comienza en un barrio residencial modesto. A veces, la grúa permite un movimiento de cámara más elaborado sobre el vecindario; casi siempre, el último plano se encabalga con la habitación de su protagonista. Como en un prólogo, la primera escena abarca el desayuno y el guirigay que se produce cuando suena la bocina del autobús y los hijos salen disparados hacia el instituto. Cualquiera diría que Hughes desea que llegue cuanto antes la escena en la que los chavales cruzan el pasillo de la escuela y comparten alguna confidencia de fin de semana con sus amigos antes de entrar en clase. Lo importante no es tanto contemplar ese momento de interacción, sino observar que, en el fondo, lo bonito de la adolescencia es que nos hace a todos diferentes. En apenas una fila de taquillas conviven el pobre y el rico, el punk y el nerd, la chica de al lado y Stacy Malibú, sin distancia ni jerarquías, como un potaje de identidades que tarde o temprano se encontrarán en el baile de promoción.

Para los adolescentes que retrata Hughes, el conflicto reside en bregar con una historia escrita con la letra de sus padres. No en vano, esos cuatro años que comprenden la época del instituto son una preparación para la Universidad: una maratón para conseguir la beca de estudios que aligere la factura y una exigencia para elegir la mejor salida profesional, que nunca coincide con la que deseamos. En ese terreno alienado, cada personaje mantiene su propia guerra por recuperar un futuro que les pertenece. Otra posibilidad, otro camino, porque tampoco es necesario seguir el sendero de miguitas de pan hacia los sueños de nuestra familia. Por eso Hughes siempre se propone pelar las capas de cebolla de todos esos imperativos y conseguir que sus protagonistas puedan vivir sin respiración asistida, dueños de sus decisiones. Con esa voz propia que al principio carraspea, irritada porque apenas ha disparado un par de palabras durante la comida, pero que poco a poco encuentra su espacio y su sentido.

Andrew McCarthy y Molly Ringwald

En ese clima de obligaciones, no resulta extraño que el esquema de chico conoce a chica, y viceversa, descubra un conflicto peliagudo. Condicionados por su ambiente, todos creen en la sociedad de clases y en las desigualdades económicas; quien conduce un BMW no puede salir con alguien que utiliza el bus escolar para volver a casa. En La chica de rosa (Pretty in Pink, Howard Deutch, 1986), Andie (Molly Ringwald) se enamora de Blane (Andrew McCarthy). Él es rico, lleva americana y camisa de lino, su padre le ha comprado un buen coche y su entorno le ha inculcado como lección que cualquier cosa se puede comprar. Ella, en cambio, procede de una familia desestructurada, trabaja para costearse los estudios y cose su propia ropa. Bajo este andamiaje de romance clásico, Hughes retrata las sensaciones de una juventud apresada por el fracaso de las generaciones previas, secuestrada por una percepción y unas metas que no son las suyas.

A nadie se le escapa que pedir la primera (y la segunda, la tercera…) cita es un ejercicio tan sufrido como escalar el pico más alto de una montaña; allí, en mitad del pasillo, cada mirada se clava en tu hombro, te muerdes instintivamente el labio y tu cabeza no deja de producir argumentos para justificar una posible negativa. En el cine de Hughes los flechazos tienen lugar con naturalidad, con la risa franca de Molly Ringwald y la media sonrisa confiada de Andrew McCarthy. La parte difícil la dejamos para el siguiente capítulo. En La chica de rosa, James Spader interpreta al Yago shakespeareano que intoxica a su amigo para evitar que consiga lo que él no ha podido. Esa primera cita, ese primer beso sin cargo en la Visa. Y Jon Cryer hace las veces de chico-que-no-consigue-a-la-chica y tiene que asumir su derrota y trabajar un papel tan ingrato para un momento tan delicado: aprender a ser el mejor amigo. Con sus ligeras variaciones, este es el equipo titular que Hughes pone en liza en sus películas; el conflicto que actúa como motor de sus guiones y añade nuevos matices a medida que la confianza entre actores y personajes genera un vínculo más estrecho. La historia que tiene su epicentro dramático en el baile de promoción, el auténtico rito de paso para todo adolescente norteamericano, donde una noche forja un futuro y la imagen congela el plano del último beso antes de fundir a negro. Un campo de batalla en el que asaltar los imperativos heredados y empezar a escribir los nuestros.

La voz dormida

O desconocida. El diario personal es testigo de lo que ahorramos en saliva, de todas esas palabras que nunca decimos. De joven, Hughes solía grabar su voz en cintas y escucharla en la tranquilidad de su habitación. Hablaba y se escuchaba, como en un coloquio consigo mismo en el que descubría cada rincón oculto de su personalidad. Quizá por ello, sus películas encuentran en el diálogo la herramienta para acercar a los personajes. En el cine de Hughes hay quien no para de hablar y quien apenas abre la boca. Los primeros suelen ser los nerds, figuras que construyen su monólogo como un puente que une su marginación con la posibilidad de acceder a la chica de sus sueños. En Dieciséis velas (Sixteen Candles, 1984), the Geek (Anthony Michael Hall) refleja ese anhelo de intentar llegar hasta Sam (Molly Ringwald), a sabiendas de sus escasas opciones. Él, con su cuerpo poco desarrollado y sus maneras torpemente infantiles, comparte uno de los instantes más tiernos de la película. Escondidos en el taller de la escuela, dentro de un coche a medio desguazar, Sam le explica al chico lo mucho que le ha frustrado que su familia haya olvidado su cumpleaños. El chico, nervioso porque no imaginaba que tendría la oportunidad de hablar con ella, se muestra un poco tonto al principio para, lentamente, ganar ese pedacito de confianza que le permita hablar con sinceridad; que le ayude a compartir secretos con ella, ser por una vez él mismo.

Un coche desguazado en manos de Hughes se convierte en un lugar para confesarse y ser uno mismo. Fotograma de «Dieciséis velas».

Hughes siente que siempre hay un primer escollo, cada vez que sus personajes se dan cuenta de que no saben cómo hablarse. Un poco cortados, un poco precipitados, gastan demasiadas palabras sin alcanzar su objetivo. La cámara los sigue, paciente, en busca de una mirada cómplice, de una emoción furtiva en el rostro, de una sonrisa que aclare las posturas. Por eso cada encuentro en el cine de Hughes desprende esa sensación tan bonita, por sincera y natural, de empezar a conocer a la persona que te gusta; de tocar muchas teclas y no acertar la melodía, probar con una mano sobre la cadera o con una pregunta sobre la clase de cálculo. Hughes observa a sus criaturas a medio camino entre el rol de padre y el papel de amigo, con esas ganas de proporcionarles el último empujoncito para eliminar la distancia que los separa. De ahí que su cine nunca ahorre diálogos o espacios donde sus protagonistas puedan ser ellos mismos, liberados de las apariencias sociales y de los temores adolescentes. Cuántas veces escuchamos el monólogo tristón del personaje que no se decide a abordar su conflicto amoroso o el tropel de palabras que chocan unas con otras cuando intentan aclarar sus intenciones.

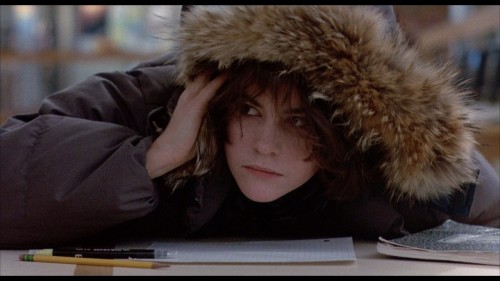

De entre sus películas sobresale El club de los cinco (The Breakfast Club, 1985) como aquella en la que Hughes se emplea con dedicación a conocer a sus personajes. Encerrados en un aula de detención durante casi todo el día, sus protagonistas reflejan los diferentes estratos sociales que componen el paisaje del instituto: el deportista, la rara, el delincuente, la pija y el estudioso. Enemigos íntimos. Sin embargo, Hughes confía en ellos, en lo que son por encima del cliché que representan, y no le importa esperar cuanto sea necesario hasta conseguir que caigan sus máscaras sociales y conecten, unos con otros, sus problemas. ¿Acaso no es esa la lección verdaderamente valiosa que enseña el paso por el instituto? Cada reproche, cada insulto, rebota de un personaje a otro, multiplica su fuerza hasta dejarlos exhaustos de tanto pelear, y a cada minuto, de manera natural, las sillas se van acercando y los cinco protagonistas comienzan a escucharse. La voz dormida despierta, el oído atiende. Todos descubren que tienen más cosas en común de las que pensaban, solo necesitan aprender a hablar, a comunicarse entre ellos.

Decepciones e ilusiones

Si hay un motivo que se extiende a lo largo de la obra de Hughes, ese es que los hijos siempre saben más que los padres. En su cine abundan los hogares rotos o desestructurados en los que sus protagonistas adolescentes cuentan con su propia intuición como brújula para orientarse. A veces, la mirada de Hughes sobre esa realidad es bastante severa, como en El club de los cinco, pues encuentra en ese daño un elemento de unión entre sus personajes. En otros casos deja su lugar a un cariz más comprensivo. He ahí el tierno personaje que encarna Harry Dean Stanton en La chica de rosa, un padre demasiado afectado por el abandono de su mujer que no puede hacerse cargo de las necesidades de su hija. La relación entre Andie y su padre se narra a través de su mutua confianza, no exenta de reproches, en la que el hombre sabe reconocer y apoyar el esfuerzo de la adolescente por abrir su camino en la vida. No siempre ese gesto resulta sencillo. En Una maravilla con clase (Some kind of wonderful, Howard Deutch, 1987), el conflicto entre padre e hijo tiene como foco la renuencia del primero a aceptar que este cambie el futuro en la universidad por una escuela de bellas artes.

Los padres, esos extraños seres

Frente a la decepción, esa misma que Sam exhibe en Dieciséis velas ante el olvido de su cumpleaños, las muestras de cariño. Pocos cineastas son tan generosos con sus criaturas como Hughes. En el fondo, nos dice, un malentendido o el miedo a compartir los problemas coloca barreras artificiales donde había una relación directa. En aquella película, Hughes elige el humor como una vía para desatascar la gravedad del relato, para conceder un punto de subversión que aplaque los elementos dramáticos. Pese a su enfado, Sam es incapaz de torcer el gesto a su padre. Lo bonito es observar cómo aquel reconoce su equivocación, sus errores, tras un abrazo o un beso en la mejilla, como un símbolo de esa ternura que los relatos nunca escamotean. Porque, como sucede con sus personajes adolescentes, su director busca un punto de encuentro entre padres e hijos sin sacrificar las fisuras del retrato familiar, aceptándolas como otro rasgo más de la convivencia.

La mayoría de personajes de Hughes cultivan su talento para la creación. A menudo, a través de escenas que refuerzan y afirman su identidad en construcción. Acuciada por su economía, Andie decide coserse su vestido para el baile de promoción; un vestido que no solo simbolizará su extracción social, sino que también reflejará esa personalidad que no se puede comprar con dinero, tal y como está acostumbrado a hacer el entorno que la desdeña por sus orígenes modestos. Otro tanto sucede con Keith (Eric Stoltz) en Una maravilla con clase, cuando se decide a pintar un cuadro de Amanda (Leah Thompson), la chica que le gusta. En ese cuadro no solo vuelca su enamoramiento, sino todas esas palabras acumuladas en el tiempo que solo ha sabido expresar a partir de los trazos sobre el lienzo. O, ya en clave de derribo, en La mujer explosiva (Weird Science, 1985), en la que sus dos protagonistas adolescentes confeccionan a la mujer ideal, una combinación letal de clichés y hormonas, a través de su ordenador. Gestos todos ellos que Hughes filma o escribe con idéntico respeto, como muestras de una ilusión, a ratos sincera y a ratos pueril, que le ayuda a describir la cara oculta, retraída, de sus pequeños mundos.

La intimidad

El cine de John Hughes es un terreno abonado con gestos sencillos. A menudo, la acción de sus relatos se reparte entre pasillos, habitaciones o lugares sin historia como un aparcamiento, la parte trasera de un club o una esquina del barrio. Espacios todos ellos con un denominador común: logran que solo importe aquello que sucede en esa misma escena. La conquista de una intimidad compartida. En El club de los cinco tiene un gesto muy tierno con el personaje de Ally Sheedy. Ensimismada mientras dibuja una especie de bosquecillo, la chica comienza a revolver su pelo para que las motitas de caspa hagan las veces de nieve cuajada sobre las ramas. Se trata de un detalle pueril que, sin embargo, nos acerca un poco más a esa personalidad escondida tras la timidez del día de castigo. En Una maravilla con clase, Watts (Mary Stuart Masterson), enamorada de Keith sin que este lo sepa, coincide en el vestuario de chicas con Amanda. Frente a ella, atractiva y femenina, no puede evitar retocarse su pelo corto de marimacho en un intento por emular a la otra chica, antes de despreciar el gesto y aceptarse tal y como es.

Ally Sheedy en El club de los cinco

Aquella conversación entre Sam y the Geek en las tripas de un coche desvencijado tiene su continuación en otras películas. A veces es un paseo nocturno por el interior de un museo, una charla sobre el césped o encima de un pupitre. Tanto da, para Hughes se trata de ese objetivo al que, como si fuese un cazador, se ha entregado durante el filme: la posibilidad de construir para sus criaturas un espacio íntimo, un lugar de secretos y confidencias en el que estrechar vínculos y sincerarse, en el que poder hablar y poder escucharse. Luego, tal vez haya un beso o un adiós, la conciencia de haber alcanzado la frontera de la amistad o la forja de una relación. Eso nunca se sabe, y Hughes prefiere congelar la imagen y dejar al futuro que haga su trabajo. El suyo consiste en reunir a sus criaturas, compartir sus problemas y ayudarles a construir sus relatos sin preocuparle si son más o menos importantes. Porque somos capaces de abrir nuestra intimidad y hacerla accesible a otra persona, y es ahí desde donde arranca todo.

La conclusión de El club de los cinco no escatima cierto poso de amargura. Ante la euforia de los lazos que han encontrado en cada uno de ellos, sus protagonistas se preguntan si ese vínculo sobrevivirá al comienzo de la semana. ¿Serán capaces de mantener su amistad? Esa cuestión flota alrededor de las películas de Hughes, como una proyección del vértigo adolescente que surge tras cada paso. No en vano, hasta la cosa más nimia supone un salto de longitud considerable, digno de la mejor plusmarca. Y a todos nos aterra quedarnos sin esa amistad o ese amor, interrumpir el beso o la señal de confianza, como si se tratasen de espejismos producidos en mitad de una isla desierta. Quien no apuesta, no gana, y nadie tiene la capacidad de predecir el éxito de una secuela. Por eso Hughes se conforma con dar el primer empujón y el primer apretón de manos, encontrar el signo de una intimidad que nadie se atrevía a exteriorizar, aún menos a compartir. Esta es vuestra historia, chicos, disfrutad de la adolescencia. De vosotros depende la importancia que le concedáis.

Don’t you forget about me

Ferris Bueller (Matthew Broderick) siempre fue lo más parecido a una proyección de John Hughes, ese agente del caos que todo quinceañero desearía ser. De ahí que su creador eligiese otro perfil a través del cual tratar sus cuitas adolescentes, el de actores como Anthony Michael Hall, Jon Cryer o Judd Nelson. Quién no puede imaginar la voz de Hughes animando a Cryer mientras baila como un poseso el Try a little tenderness de Otis Redding, en una coreografía que bien podría haber improvisado durante su infancia en los ’60. O en cada canción de los Beatles que algún personaje tararea, ya sea en un ambiente cercano o en una fiesta multitudinaria. Lo cierto es que cada guion de Hughes refleja una porción de su personalidad, de sus dificultades y de su inquebrantable amor por una etapa que en sus historias nunca fue de tránsito. Una edad volcánica, mediatizada por los incontables cambios en nuestro cuerpo y en nuestro comportamiento, que nunca encontró a un ilustrador mejor que a este cineasta nacido en Michigan.

John Hughes es ya un referente cinéfilo en el acercamiento a la adolescencia

Ante su muerte, demasiado prematura, el cine se tomó en serio las palabras de Simple Minds y contribuyó a que nadie olvidara el legado de Hughes. Community (Dan Harmon, 2009-14) le dedicó su episodio piloto, Serge Bozon el mejor texto que se haya escrito sobre su obra, Anna Kendrick tomó el relevo de Molly Ringwald en Dando la nota (Pitch Perfect, Jason Moore, 2012) y quién sabe si existiría el Clapton Davis de Castigo sangriento (Detention, Joseph Kahn, 2011) sin el Ferris Bueller de Todo en un día (Ferris Bueller’s day off, 1986). Curiosamente, Hughes entregó su novela sobre la adolescencia en apenas tres años, entre 1984 y 1987, antes de abrir el abanico de historias a otros relatos. Quizá por eso, su imaginario ha quedado anclado a una generación de actores que, paradójicamente, no sobrevivió al éxito adolescente, fosilizada en la retina del espectador.

El de Hughes fue un relato de la adolescencia, todos tenemos el nuestro. Sin embargo, tantos años después, sorprende la calidez humana que desprenden sus historias, la franqueza con la que se desenvuelven sus personajes y la confianza con la que sus protagonistas hacen frente a cada dificultad que se interpone en su camino. Resulta tan difícil, a pesar de lo mucho que nos separa, no reconocer gestos propios en esas historias que les concedemos una autenticidad mayor al revisarlas desde una mirada adulta. Ahora que tenemos la edad de Hughes cuando las escribió, también nosotros rodamos nuestra propia película, la que comprende aquello que fuimos y aquello que somos. Las dudas, los titubeos, los últimos besos, las malas palabras, las sonrisas cómplices, los paseos interminables, las intimidades compartidas, el tiempo que pasa, el tiempo que no vuelve, los deseos, las ilusiones, aquella mano sobre la cadera, aquellos ojos entornados, dieciséis velas en una tarta de cumpleaños y ese cosquilleo cuando conectamos por primera vez. La vida, como siempre, sigue abriéndose paso. Sobre estas páginas en blanco anotamos sus progresos.

Aún no sé cómo hablar contigo.

¿Quieres que volvamos a intentarlo mañana por la noche?