Francisca

La vana gloria de amar

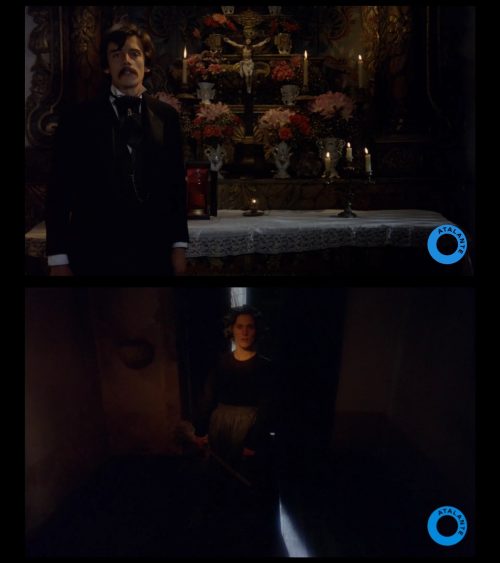

«Francisca»

Para los que empezamos por el final, familiarizándonos con el cine de Manoel de Oliveira partiendo de las últimas y prolíficas décadas de su filmografía, nos sorprenderá la movilidad de la cámara en Francisca (1981), largometraje que llega tardíamente y remasterizado a nuestras pantallas a través de Atalante (el público español se había podido ya acercar al film a través de una austera edición en DVD de 2005). Es decir, no es que se trate de una sinuosa cámara flotante a la manera de Andrzej Zulawski, ni mucho menos; pero la relativa profusión de travellings, zooms y panorámicas en Francisca, por muy suaves que sean, contrasta con la extrema austeridad de los largometrajes de Oliveira desde los años noventa en adelante, algunos de los cuales llegan a tener solo uno o dos movimientos de cámara o incluso, si la memoria no me falla, ninguno. Hay hasta un espectacular plano secuencia durante el baile en los salones del barón de Corvo que ahuyenta cualquier sospecha sobre la capacidad del cineasta para componer travellings complejos. Con todo, el estilo visual de Oliveira es perfectamente reconocible en Francisca: los planos del realizador portugués tienen un marcado talante teatral y, en el film que nos ocupa, particularmente pictórico. Por eso, los movimientos de cámara, que a menudo se adentran en la profundidad de campo de la imagen, parecen invitarnos a penetrar en una composición escénica o en una de esas pinturas que reproducen instantes de vida aristocrática. Como si partiéramos de una representación canónica para indagar en ella algo desestabilizador, algún elemento oculto en sus interioridades que lo ponga en entredicho. Y eso es algo muy característico del cine oliveiriano, que parece buscar, por así decirlo, una expresión de modernidad contenida en el corazón de lo clásico, una ruptura incubada ya en el seno lo novelesco.

Francisca adapta Fanny Owen, novela de Agustina Bessa-Luís, cuyos textos nutrirán recurrentemente el cine de Oliveira a partir de entonces, además de convertirse ella misma en colaboradora y amiga del cineasta. La trama gira en torno a los amores, celos, despechos y desamores de la heroína epónima, el joven José Augusto y su amigo Camilo Castelo Branco, figura de las letras portuguesas del siglo XIX que Bessa-Luís convierte en personaje de su novela. Estamos en 1854, ya después de la independencia de Brasil y de la guerra civil entre liberales y absolutistas. Ganaron los primeros y los protagonistas pertenecen a una juventud identificada con los segundos, tradicionalista y desencantada. Pero, sobre todo, se nos presentan como ávidos lectores de Lord Byron, un círculo social e intelectual marcado por el espíritu del romanticismo. La obra de Castelo Branco, de hecho, puede adscribirse al romanticismo tardío; Bessa-Luís, por el contrario, es una autora del siglo XX que se acerca a lo decimonónico desde una amplia distancia, a la manera de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Y Oliveira, como el Luchino Visconti de El gatopardo (Il gattopardo, 1963), aborda todo ese humus temático desde una distancia aún mayor, pues al décalage temporal hay que sumar el hecho de expresarse a través del cine; y. además, de un cine que pretende no solo dar forma cinematográfica a lo novelesco sino más bien partir del texto literario para escrutar mediante la cámara los entresijos de las imágenes.

La escena de «Francisca» con reminiscencias de «Persona»

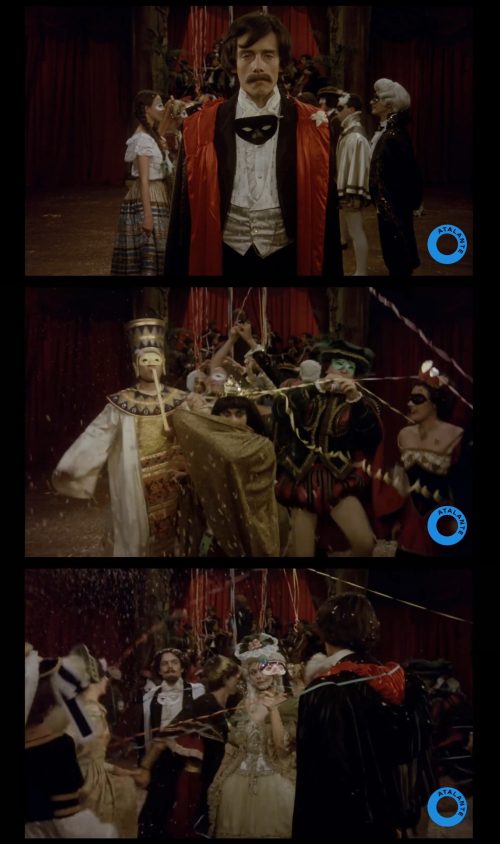

De hecho, Francisca puede considerarse a su manera un film experimental por cuanto cada uno de sus planos, de forma unas veces más sutil y otras más evidente, contiene una cierta vulneración de lo que sería a priori una forma de puesta en escena canónica. Como si Oliveira quisiera observar una y otra vez la imagen resultante de esa vulneración, manteniendo un distanciamiento finamente irónico. Así, estamos ante los escenarios y las situaciones típicas y tópicas de la novela decimonónica: la recepción de una carta, el baile de gala, las miraditas desde el palco de una ópera, la reunión de alto copete en una casa suntuosa… Pero los personajes muestran una rigidez casi robótica y a menudo se conducen con un laconismo y una parquedad expresiva digna de los modelos bressonianos o de los actores de las películas de Aki Kaurismäki. Componen verdaderos tableaux vivants en los que, de repente, nos sorprende una mirada dirigida directamente al objetivo, como si pasáramos de una escena de ficción a un retrato consciente, o como si rompiéramos la dichosa cuarta pared del arte escénico. Los movimientos de cámara antes referidos son a menudo cómplices necesarios de esas vulneraciones de lo esperable, como en una toma rarísima que parte de un primer plano de los dedos de José Augusto (interpretado por Diogo Dória, por cierto, uno de los rostros habituales del cine de Oliveira a partir de Francisca) y, mediante un zoom out, pasa a mostrarnos en plano americano el grupo de tertulianos que componen la escena. Hay extrañas detenciones del movimiento de los cuerpos y diálogos que se repiten inopinadamente, como en una de esas recitaciones enrarecidas de los textos de William Shakespeare en las películas de Matías Piñeiro. Incluso, hacia el final del film, un diálogo entre el protagonista y una sirvienta nos es mostrado como la famosa lectura de la carta de Persona (1966), de Ingmar Bergman: oímos dos veces seguidas la misma conversación viendo primero a un personaje y luego al otro, como una enmienda radical al clásico plano-contraplano. Y, mucho antes, el segundo plano de la película ya parece anticipar el estilo de Oliveira en sus filmes sucesivos, especialmente el tono socarrón y lunático de Los caníbales (Os canibais, 1988): una imagen frontalísima en la que José Augusto, en primer término, mira directamente a cámara mientras, detrás de él, se desarrolla un baile de máscaras al que asistimos talmente como si fuera una representación teatral vista desde el patio de butacas. José Augusto se gira y nos da la espalda para tener el primer contacto visual con Fanny. Y los bailarines, burlones, se acercan por turno a la cámara, desplegando espantasuegras y carcajeándose ante nosotros, en señal inequívoca de que no hay que tomarse demasiado en serio todo lo que vamos a ver a continuación.

Las miradas a cámara en la fiesta de «Francisca»

Pero, de todas esas vulneraciones, este cronista tiene debilidad por un sencillo plano que vemos cuando han transcurrido unos trece minutos de metraje. En el patio de entrada a la Casa do Lodeiro, José Augusto recibe a su hermano y cuñada, y les presenta a Castelo Branco. Vemos la escena en un plano picado altísimo, a una distancia totalmente ilógica desde la perspectiva de la escritura cinematográfica convencional, que habría recomendado mostrarnos el encuentro mediante planos más cercanos que nos mostraran los gestos y mohínes de los personajes. Es un punto de vista muy parecido al del plano de Belle toujours (2006) que muestra el encuentro fortuito entre Michel Piccoli y Bulle Ogier en una esquina de París: se trata del acontecimiento central del film, el más determinante, pero Oliveira nos lo muestra desde lejos y sin dejarnos oír las palabras que pronuncian Piccoli y Ogier, como si fuéramos un vecino ocioso y ajeno a la historia que observa la escena desde el balcón. Obviamente, Oliveira reduce así la intensidad dramática del momento de manera radical, en contra del subrayado que habría impuesto un tipo de cine académico en el mal sentido del término. El germen de ese instante está en el plano al que nos referimos de Francisca, filmado con una filosofía pareja.

El plano picado de «Francisca»

«Belle Toujours»

Belle toujours es una rareza, una secuela espuria de Bella de día (Belle de jour, 1967), de Luis Buñuel. Se me antoja que hay muy pocos cineastas genuinamente buñuelianos, es decir, autores cuya obra recoja de alguna manera el espíritu o el estilo del realizador de Calanda. Apenas me atrevería a sugerir dos nombres que integran con seguridad esa reducida nómina: uno es el de Oliveira, y otro es el de Raúl Ruiz. No es que el cine del portugués ni el del chileno se parezcan realmente al de Buñuel pero compartían con él el gusto por acercarse a los ambientes de alta sociedad y al territorio de la novela para arrojar una mirada oblicua sobre todo ello, una mirada torva y socarrona que subvierte ciertos códigos desde dentro y arroja un manto de sarcasmo sobre todos los personajes y situaciones. Y, quizás, de toda la amplísima obra de Ruiz, su película más cercana al estilo oliveiriano es Misterios de Lisboa (Mistérios de Lisboa, 2010), que adapta un texto precisamente de Castelo Branco y que produjo Paulo Branco, como muchas de las películas de Oliveira. Hay momentos en Francisca en los que parece que recorramos esas mismas estancias de Misterios de Lisboa en las que personajes inquietantes observan a los protagonistas a través del marco de una ventana o una puerta entreabierta; por algún motivo, ambos filmes nos hacen sentir un extrañamiento parecido. Valga como ejemplo la desconcertante aparición, a media película, de una calesa tirada por un poni, filmada en un plano fijo en el que Fanny recorre el cuadro de un extremo a otro casi danzando y José Augusto permanece inmóvil de espaldas a la cámara mientras su amigo Castelo Branco y su hermano observan en silencio la escena desde el fondo. Los personajes de Ruiz y Oliveira, en fin, están revestidos de un aire lunático y absurdo como, pongamos, los paseantes enmudecidos de El discreto encanto de la burguesía (Le Charme discret de la bourgeoisie, 1972). En definitiva, se trata de los pocos cineastas, o acaso los más insignes, sobre cuyas obras se deslizan tardíamente las babas del surrealismo. Y, si tenemos que encontrarles alguna lejana descendencia en el cine de nuestro estricto presente, tal vez la encontraríamos en las sutiles extravagancias formales de Malmkrog (2020), de Cristi Puiu, no menos inclemente con sus petulantes tertuliantes que Buñuel, Oliveira y Ruiz con sus criaturas.

«Misterios de Lisboa»

¿Qué se esconde detrás de esos seres de aire tan hierático, esos autómatas de punta en blanco que pueblan las imágenes de Francisca? Si algo hay buñueliano en la película es también el hecho de que, en el fondo, lo que mueve a sus personajes es el dictado del deseo, las bajas pasiones mal disimuladas bajo un velo de rituales sociales y ensoñaciones románticas. Asistimos a la historia del desprecio y el maltrato ejercidos por un macho patético sobre una joven enamorada —a la manera de Senso (1954), en la que Visconti adapta a Camillo Boito— y a una nueva representación de la frialdad y el distanciamiento en el seno del matrimonio; pero, sobre todo, Francisca va de imperiosos deseos carnales, insatisfechos en el caso de Fanny y egoístamente gestionados en el de José Augusto. Por si no ha sido antes bastante evidente, la propia Fanny nos informa al respecto hacia el final del metraje, cuando yace enferma en su cama y relata a su madre y a su marido la impresión que le causó pasar una vez, fortuitamente, por una calle en la que vio a mujeres prostituyéndose. “El fuego arde en lo más profundo de las cosas vulgares”, dice Fanny, que tras su languidez esconde una calentura análoga a los padecimientos de Luís Miguel Cintra, sosias de Charles Bovary en El valle de Abraham (Vale Abraão, 1993), film en el que Oliveira vuelve a adaptar un libro de Bessa-Luís que conecta con la novela del XIX, en este caso con la obra de Gustave Flaubert. Prácticamente no hay movimientos de cámara en El valle de Abraham, título que podemos situar al inicio de la última y más fructífera etapa de la filmografía de Oliveira, cuya radicalidad venía tomando forma desde la época de Amor de perdição (1979), Francisca y El zapato de raso (Le Soulier de satin, 1985).

Una escena en la ópera en «Francisca»

Pero lo curioso es que Francisca precede justamente a la más misteriosa de las realizaciones de Oliveira. Nuestro hombre rodó Visita ou memórias e confissões en 1982 a modo de testamento con la intención de que no fuera mostrado hasta después de su muerte. Es toda una rareza en la filmografía de nuestro hombre, una película en la que se filma a sí mismo hablando de su vida y trabajando en el guion de No, o la vanagloria de mandar (Non, ou a vã glória de mandar, 1990). Oliveira se nos muestra como un espectro que nos conduce por las estancias de su casa. “Mi espíritu vivió en ella”, nos dice, consciente de que veremos el film cuando él ya no esté. Pero el caso es que, después de ese 1982 en el que Oliveira cumplió los 74 años, se desarrolló el grueso de su filmografía, que incluye más de treinta largometrajes hasta su muerte en 2015. Por eso, un film testamentario como Visita ou memorias e confissões acaba siendo casi lo contrario, es decir, una introducción —junto con Francisca, su realización anterior— a la obra de un cineasta que firmó película tras película con pasmosa regularidad hasta fallecer con 106 años y medio. Si no fuera imposible, uno casi pensaría que se trató de una burla diabólica, el taimado truco de un cineasta ilusionista cuyas películas continúan siendo misterios inagotables, bromas geniales a la vez que agudas indagaciones sobre el poder de la imagen cuya profundidad parece no agotarse jamás.

© Lucas Santos, enero de 2022