Festival de Sevilla: SEFF 2018

Límites y extremos del cine europeo

Recuerdo que, hace ya bastantes años, cursé mi candidatura para ser parte del jurado universitario del Festival de Cine Europeo de Sevilla (SEFF). Para la selección pedían un ensayo breve a partir de la siguiente pregunta: “¿Qué es el cine europeo?” No tiene demasiado interés saber qué argumenté en ese texto, aunque creo recordar que escribí algo así como que no existe el cine europeo como tal. En todo caso, ese año acudí al festival como espectador con aquellos maravillosos bonos de 20 películas por 20 euros y no formé parte del jurado.

Dos años después de la marcha de su programador jefe, Alejandro Díaz, al Festival de Gijón, el SEFF liderado por José Luis Cienfuegos continúa profundizando en sus autores y líneas habituales, desde el cine de qualité europeo con perlas premiadas en otros festivales hasta las propuestas más agresivas de eso que se ha dado en llamar cine de la crueldad, con unas retrospectivas y ciclos especiales que, si bien no han estado a la altura de pasadas ediciones —sorprende la retrospectiva a Roy Andersson, cuyos filmes ya habíamos visto varias veces en la sección oficial—, han encontrado, como ya viene siendo usual, en la animación las propuestas más innovadoras y brillantes de toda su programación. Quizás sea el momento de abandonar definitivamente su concesión a lo europeo, como propone el crítico del diario hispalense Manuel J. Lombardo, para abrirse sin ambages al cine internacional o quizás sea la oportunidad para indagar en otras líneas de programación en las cinematografías del viejo continente. O puede —y todo apunta a ello— que el barco continúe a toda máquina en la misma dirección que le ha hecho crecer hasta lograr que los Premios de la Academia del Cine Europeo hayan tenido lugar el pasado 15 de diciembre en la capital andaluza con Pawel Pawlikowski como ganador absoluto (cinco premios incluyendo mejor guión, director y película para Cold War —Zimna wojna, 2018). Hablemos, en todo caso, de algunas películas que hemos podido ver en esta XV edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla.

***

Quizás valga la pena contraponer, como comienzo, dos filmes opuestos en su planteamiento formal y en su despliegue técnico, que a la vez pueden ser representativos de dos tendencias reconocibles y siempre presentes en la programación del SEFF. El primero sería Atardecer (Napszállta, 2018), el nuevo filme de László-tour-de-force-Nemes, que repite la fórmula de la multipremiada El hijo de Saúl (Saul fia, 2015) con otro momento histórico crucial: la debacle de la monarquía austrohúngara y el estallido de las revueltas revolucionarias previas a la I Guerra Mundial. Con el mismo método de su largometraje anterior, el cineasta húngaro se centra en un personaje a través del cual tamiza todo lo que ocurre, dejando al resto en un claustrofóbico fuera de campo que pretende dar forma a la disolución de un imperio con el mismo dispositivo que le permitió dar forma al campo de exterminio de Auschwitz en su anterior filme. Eso hace francamente difícil, al menos para el que escribe, ver esta película sin pensar constantemente en la otra.

Atardecer, de László Nemes

El centro de este relato es Irisz Leiter, que Juli Jakab interpreta con una contención sublime. La joven acude a Budapest a intentar recuperar el legado de su familia, una prestigiosa sombrerería en cuyo incendio murieron sus padres y que ahora controlan manos ajenas. Conforme la chica se abre paso en ese entorno agresivo y tan asfixiante como la propia puesta en escena, encuentra que su pasado familiar esconde más secretos de los que cree: su hermano está vivo y parece ser uno de los líderes de una revolución a punto de explotarle en la cara al imperio. Nemes quiere retratar la sinrazón de esa violencia que acabó desgarrando Europa pero su estilo se antoja impostado. Si en El hijo de Saúl los planos secuencia, el desenfoque extremo, la cacofonía sonora y las complejas coreografías de cámara en las que los cuerpos son zarandeados de un lado a otro proponían introducirnos en Auschwitz sin dejarnos ver del todo, sin mostrarnos directamente el horror, sino limitándonos al punto de vista de un solo personaje situado en su mismo centro, aquí estos mismos rasgos parecen dirigidos a forjar cierto estilo trascendente reconocible, cierta experiencia profunda y asfixiante, también forzada, de la puesta en escena. No pude evitar pensar en las películas que Terrence Malick filmó junto al director de fotografía Emmanuel Lubezki despúes de El árbol de la vida (The Tree of Life, 2011) convirtiéndose casi en su propia caricatura.

En el otro extremo de esta comparación de opuestos situaría El viaje a Kioto (2018), último filme de Pablo Llorca, uno de los habituales del SEFF. Con un presupuesto limitadísimo, autofinanciándose sus propios proyectos (gracias a las posibilidades de la tecnología digital) y tirando de amigos, actores no profesionales y colaboradores de confianza, Llorca lleva años trazando una senda de maravillosa y prolífica independencia a los márgenes de casi todo el circuito cinematográfico español y lejos de los peajes de las distribuidoras. Aunque eso también hace que sus películas sean prácticamente imposibles de ver fuera de festivales como este, al que acude prácticamente cada año con un nuevo filme, hay algo en su cine y su manera de trabajar que, haciendo de la limitación virtud, encuentra el meollo de su arte, su esencia misma despojada de todo artificio.

El viaje a Kioto cuenta la historia de un malogrado cantante y su madre. Ambos residen en un pequeño piso lleno de marcas en las paredes de cada cuadro o cada mueble que les ha sido embargado. El éxito de otro tiempo se ha tornado en olvido, y a pesar de ello Fabio se empeña en organizar un pequeño concierto que le permita volver a los escenarios. Vemos los infructuosos intentos de su madre por conseguir que el antiguo mánager acuda, sus tejemanejes para evitar que les embarguen más cosas, vemos cómo él se arruina pagando invitaciones a amigos que no llegan a acudir, incluso cómo intenta desesperadamente que el poco público presente escuche sus nuevas canciones a pesar de que solo quieren oír aquella mítica canción ya de otros tiempos que da título al filme. Por un lado, Llorca construye una crónica lacerante del olvido; por otro, explora esa luminosa relación de protección y apoyo incondicional que el protagonista mantiene con su madre, verdadera heroína desapercibida del filme. Finalmente el encuentro que tanto ansía Fabio tiene lugar, aunque será la persona más insospechada la que acabe escuchándolo con atención y admiración en un momento tan catártico como sobriamente filmado, en un solo plano que, desde luego, no necesita nada más.

El viaje a Kioto, de Pablo Llorca

Esa es la clave del cine de Llorca: que no necesita más. La sequedad y naturalidad de su montaje, sus encuadres y su realización no solo son suficientes para desplegar un relato de imágenes justas, sino que su estilo rechaza los artificios en favor de la concreción y claridad de sus imágenes. Todo queda, entonces, en un sencillo guión apoyado en los gestos, las palabras y los encuentros entre los actores. La comparación es completamente injusta, pues Llorca se sitúa a las antípodas de Nemes a muchos niveles, pero hay más emoción, o por lo menos una emoción más pura e inesperada, en ese plano final de El viaje a Kioto que en todos los primeros planos de Juli Jakab en Atardecer.

***

La recién estrenada Tiempo después (2018) fue otra de las grandes películas que pude ver en el SEFF. El último filme de José Luis Cuerda, basado en su propia novela homónima, reúne a un numeroso elenco de cómicos y actores para dar forma a un relato metafórico en clave de comedia absurda sobre una sociedad distópica ambientada en 9177. O más bien, Cuerda proyecta la idiosincrasia de la sociedad actual española en esa sociedad futura, en la que queda una pareja de guardias civiles patrullando los pasillos, curas, monjas y hasta un alcalde corrupto y un rey inútil y autoritario. Todos viven en un enorme edificio, el Edificio Representativo, gobernado por un capitalismo feroz y en el que cada habitante ha de desempeñar un trabajo, mientras a las afueras malviven los parados. El status quo se ve amenazado cuando un parado decide enfrentar a la autoridad e ir al edificio a vender limonada. El conserje insiste en no dejarle entrar, porque si lo hiciera el pobre parado terminaría “desnaturalizándose”. Desde ahí se despliega un relato plagado de surrealismo, gags e imágenes maravillosas que, tanto por el argumento como por su coralidad, como por ese humor juguetón con el lenguaje y la realidad tan propio de Cuerda, recuerda inevitablemente a Amanece que no es poco (1989). Como en aquella, aunque con menos tino, Cuerda habla del presente a través de la distancia del surrealismo, el humor absurdo y la metáfora. El resultado funciona, aunque está lejos de aquella insospechada obra maestra, lejos de Buñuel, lejos de ese juego esperpéntico con la realidad tan central en la tradición literaria española y quizás más cerca, por su elenco y su estructura dramática, de ciertas fórmulas conocidas de la comedia patria más taquillera.

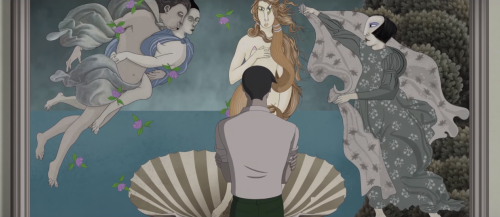

Aunque decíamos que la animación suele ser lo más interesante del festival —matizable, por supuesto—, no suele tener presencia en la sección oficial y queda más bien relegada a las fascinantes secciones paralelas programadas por Elena Duque. Este año me sorprendió en competición Ruben Brandt, collector (2018), primer largometraje del húngaro Milorad Krstic que debutó en la pasada edición de Locarno. Ruben, el psicoterapeuta que da nombre al filme, sufre pesadillas recurrentes con pinturas célebres, desde las rupestres de Altamira hasta Picasso, Rembrandt o Michelangelo, un total de trece obras. Algunos de sus pacientes, ladrones profesionales, le proponen robarlas; quizás, cuando las tenga, desaparecerán las pesadillas. Así Krstic despliega un thriller de robos sucesivos, persecuciones y huidas con un uso exuberante de la animación para las escenas de acción. El arranque del filme, si bien queda un tanto descolgado del resto, es brillante en este sentido: combinando técnicas de 3D y 2D, la persecución de uno de los protagonistas haciendo parkour por tejados y edificios deforma el espacio y lo funde con los propios movimientos de los personajes logrando un efecto único. Cabe pensar que es imposible filmar la fluidez del parkour al nivel que lo consigue interpretar aquí la animación.

Ruben Brandt, collector, de Milorad Krstic

Con más de 150 animadores en su equipo, el filme está principalmente dibujado a mano (digitalmente), aunque combina animación tradicional con técnicas de composición digital y 3D. La propuesta visual bebe del propio mundo que explora, el del arte, reinterpretando referencias canónicas desde un estilo particular que parece fuertemente influenciado por Picasso, aunque moderado en sus simetrías y sus movimientos. En varias entrevistas, Krstic cuenta cómo era necesario que los personajes siguieran ciertas reglas de anatomía y movimiento para hacer creíble el filme en su faceta de thriller. También ha explicado que la idea original era hacer una película de animación sobre arte y contarla desde la perspectiva de un ladrón de cara a implicar a la audiencia y hacerlo de manera divertida. Quizás por eso uno nota que hay dos filmes en Ruben Brandt, collector que de algún modo impiden que funcione como uno solo.

Compuesta por cortometrajes principalmente en blanco y negro, la sección paralela dedicada este año a la animación escondía varias perlas. A pesar de la aparente limitación de la premisa de la sección, la diversidad de técnicas y recursos visuales de algunas de las obras es sorprendente. En Beside oneself (Karolina Specht, 2016) el retrato de lo cotidiano a partir de dos figuras sentadas en el sofá está dibujado con tiza, y desgranando los gestos de ambos personajes con esa sencillez formal ofrece un retrato condensado y certero de algo tan complejo como puede ser la soledad en compañía. El reloj (Borja Santomé, 2017) combina stop-motion con tinta sobre acetato para retratar un alucinado viaje por lo que parece una ciudad de paisajes cambiantes en la que el entorno engulle a los personajes. 32r-bit (Victor Orozco, 2018) propone un ensayo rotoscopiado sobre los límites y efectos que internet y la tecnología tienen sobre nuestra memoria y nuestro lenguaje. Como en su anterior corto, Reality 2.0 (2012), la rotoscopia sirve al cineasta para aglutinar (y desactivar) diferentes referencias, materiales o documentos en un mundo visual propio sujeto a su control en el que es posible erigir un discurso crítico, en el que se puede mostrar sin mostrar, o reinterpretar libremente lo mostrado.

Prey (Dal Park, 2017) explora, en apenas dos minutos y sin una sola palabra, el recuerdo de su madre, los gestos de amor de su infancia —cuando su madre la abrazaba envolviéndola en su ropa, cuando le cogía el dedo— y la amarga relación entre esos abrazos y el último abrazo de la cineasta, ya adulta, al cuerpo escurrido de la anciana madre, o a ese gesto de secarle el sudor mientras yace enferma. Incluso la enfermedad encuentra su imaginaria figuración en este breve esbozo de un recuerdo que refleja también su propia liquidez, su carácter ensoñado. Por último, The pride of Strathmoor (Einar Baldwin, 2014) toma extractos del diario de un pastor georgiano para proponer un inquietante ejercicio de colisión entre el documento y su reinterpretación en dibujo animado y tinta. Leídas en susurros, con un tono inquietante y pausado, las observaciones racistas del pastor —idéntico, por cierto, a Nosferatu— adquieren un carácter aún más oscuro que poco a poco desvela una locura enfermiza. Baldwin usa ralentizaciones, una inquietante atmósfera sonora y un estilo expresionista de formas puntiagudas que encuentra en la tinta un potente recurso para reflejar la paranoia que alimenta el odio y el miedo del pastor.

The pride of Strathmoor, de Einar Baldwin

***

Además de Chris the Swiss (Anja Kofmel, 2018), sobre la que ya escribimos desde el DOK Leipzig, el SEFF incluía en su programación otro filme documental que utilizaba animación: Samouni road (2018), de Stefano Savona. Instalado en el lugar que da nombre al documental, a las afueras de la ciudad palestina de Gaza, Savona documenta la vida de parte de la familia Samouni, muchos de cuyos miembros fueron asesinados por las bombas de la Operación Plomo Fundido de 2008. Para complementar los testimonios, que son toda la fuente del filme, el cineasta italiano encuentra en la animación —creada por el reconocido Simone Massi— la manera de dar imagen a esos relatos del pasado, a las anécdotas familiares y al lugar antes de ser arrasado. El carboncillo, las ceras y los trazos temblorosos de Massi consiguen crear imágenes palpitantes e inestables, pero quedan como un recurso ilustrativo del documental más que como una verdadera estrategia formal para explorar la memoria o el pasado. El mayor problema se presenta con las imágenes que simulan con cierto realismo estar captadas desde un drone y que muestran el ataque sobre la casa y los diversos movimientos en la invasión como si hubieran sido realmente documentados. ¿Por qué reconstruir de esa manera la operación militar? ¿Se trata de engañar al espectador, o de explorar cómo el bombardeo fue ejecutado? ¿Acaso no nos sitúan estas imágenes reimaginadas en el mismísimo punto de vista del atacante?

Samouni road, de Stefano Savona

Para terminar otro documental, un filme pequeño, anárquico y libre, filmado en el alboroto de la noche parisina, que se propone retratar con la mayor honestidad posible el malestar de toda una generación. En Young & Alive (L’Époque, 2018), Matthieu Bareyre recorre las calles de París con su cámara en un momento crucial en el que emerge y se afianza toda la psicosis antiterrorista: entre 2015 (el atentado de Charlie Hebdo) y 2017 (las elecciones presidenciales). Bareyre se mete en las manifestaciones y, por encima de todo, habla con la gente, escucha, filma, encuentra. Quizás el mayor hallazgo de todos es Rose, la chica con la que termina el filme, que oscila entre la exaltación de la manifestación y la desazón posterior, o la tristeza amarga después de que un policía la insulte por su color de piel. Sus profundas reflexiones se erigen como colofón a todo ese desfile de jóvenes confusos que compone el filme. El resultado es palpitante, errático, por momentos necio y por momento brillante, como la propia juventud. Un retrato coral y variopinto de la jeunesse parisina, del activismo y de la angustia generacional en el contexto de una Europa cada vez más hundida.

Y una película, por cierto, que sería ilegal filmar en España, donde apuntar a un policía con una cámara mientras está de servicio es motivo de delito. De lo que perdimos, en el cine y en la vida, cuando echamos a José I Bonaparte por Fernando VII aún no tenemos ni la más remota idea.

Young & Alive, de Matthieu Bareyre

© Bruno Hachero, enero de 2019