El sur

VIDA // «Sublime»

Poco después de publicar una pequeña reflexión sobre La vida sublime (2010) de Daniel V. Villamediana en el blog de “Juventud en marcha”, recibí una carta sin remitente por correo postal. La abrí mientras pensaba en varios amigos que prometieron enviarme unas cuantas películas bastante difíciles de conseguir. Dentro del sobre encontré un par de deuvedés regrabables protegidos por fundas de plástico y una carta escrita, con muy mala letra, sobre un papel salpicado por machas de vino y café.

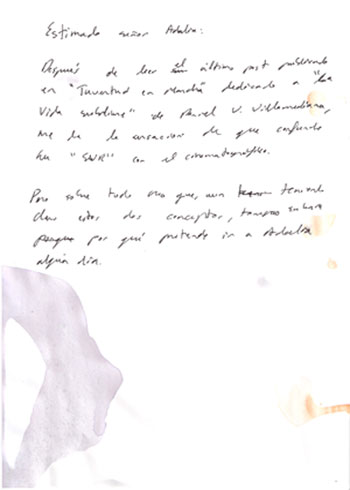

“Estimado señor Adalia,

Después de leer el último post publicado en “Juventud en marcha” dedicado a “La vida sublime” de Daniel V. Villamediana, me da la sensación de que confunde su “SUR” con el cinematográfico. Pero sobre todo creo que, aun teniendo claro estos dos conceptos, tampoco sabría por qué pretende ir a Adalia algún día.”

Las manchas me animaron a imaginarme desempeñando un trabajo antropológico, a la manera de Georges Didi-Huberman en Ante la imagen. Pregunta formulada a los fines de una historia del arte (2010), mientras buscaba un inexistente franqueo postal en el sobre. Retiré los deuvedés de sus fundas y los coloqué en el reproductor esperando hallar una cuidada selección de la mejor pornografía del momento porque, bajo el misterioso anonimato de la carta, solo podían esconderse dos o tres personas de mi entorno más cercano que tramaban lo que, en ese momento, entendí como una broma. Pero tampoco había nada grabado en ellos, no contenían ni un solo byte de información, estaban completamente vírgenes.

Sonreí despreocupado mientras guardaba el sobre y los deuvedés para cuando tuviera algo que enviar o grabar y rompí la carta en mil pedazos, sin tener ningún tipo de conciencia de que aquellas palabras se convertirían –con el paso del tiempo- en un mal fisiológico, en el eco de una obsesión que comenzaba a instalarse en mi mente. Porque mi memoria se distraía involuntariamente en el merodeo entre imágenes fugitivas de “sures” que entendía como cinematográficos y obligaba al cuerpo a abandonarse, a perderse, en un desconcertante estado de tranquilidad nerviosa. El ensimismamiento iba en aumento, aunque pensaba que el malestar que experimentaba tenía más que ver con la aparición intrusa de esa carta que con las acusaciones que en ella se vertían. Me acordé de Simon, de cómo se derrumba en La cuestión humana (2007) tras recibir la primera de las cartas técnicas. Entonces deseé profundamente volver a la normalidad y comprendí que la mejor forma de detener aquel vaivén entre imágenes “surificadas” pasaba por ordenarlas mediante una historia.

ANADALUCÍA // “Se sabe que cuando uno va al sur la latitud se vuelve negativa, y todo lo que queda es ir al norte”

Me hubiera gustado regatear los pasos de Victor en La Vida sublime e iniciar este viaje imaginario desde otro lugar menos evidente, pero una serie de asociaciones me devolvieron de nuevo a esta comunidad luminosa, fetichizada por su cultura de toros y flamenco. Porque mi malestar corporal me hacía pensar en personajes de ficción sacudidos por la presencia intrusa de una carta: recordé a Bill Murray en Flores rotas (Broken Flowers, Jim Jarmusch, 2005) y el viaje que realiza, a lo largo y ancho de América, siguiendo el rastro de sus hijos. Entonces se hizo presente la portentosa presencia física de Isaach de Bankolé en Los límites del control (The Limits of Control, Jim Jarmusch, 2009) estrangulando a Bill Murray con la cuerda de una guitarra. Revisé el film y me di cuenta de que esta escena no existe más que en mi imaginación. Jarmusch la corta bruscamente en el montaje antes de que el personaje llegue a consumar su venganza en Doña María de Ocaña, provincia de Almería. Sobre su granítico perfil, tensando la cuerda que arranca del instrumento, comenzaron a encarnarse las palabras que Víctor plasma en una carta al final del metraje de la película de Villamediana: “Dios de la cuerda perdida, tan bueno y tan malo como la naturaleza…”.

Tanto Víctor como “El hombre solitario” detienen en Sevilla el viaje que han comenzado en el norte, en Valladolid y Madrid respectivamente. Además de lo que van a hacer allí, pervivía en mi recuerdo la relación que ambos mantienen con ese espacio: sobria, muy acorde con su personalidad. De ese lugar -reconocido como mítico- no se muestra la parte histriónica e histérica a la que las representaciones de la ciudad nos tienen acostumbrados. Sevilla y los demás lugares de Andalucía en los que los protagonistas de ambas películas interrumpen su periplo son registrados como paisajes fríos, tranquilos, calmados, totalmente alejados de esa visión turística que proyecta Tony Gatlif en Exils (2004). El sur de Villamediana y de Jarmusch ha devenido en tierra de redención porque los directores han logrado colarse entre los típicos tópicos que lo salpican. Podría decir que Sevilla (y en extensión toda la comunidad) es, como dice Didi-Huberman, “el lugar eminente para placeres del instante, y para la etimología, la memoria”, en la que “todo cabe entre la memoria y el deseo”.

Más que el gesto común, me llama la atención la soledad de samurái con que se mueven por el mundo. No tienen un problema de comunicación ni de habilidades sociales, puesto que poseen una fabulosa capacidad para entablar contacto a través de la palabra y el lenguaje corporal. La idea me hace pensar en El nacimiento del amor (2001) y en la pequeña escapada a Cádiz con la que Paul, el personaje interpretado por Lou Castel, pretende refundar su vida. Como en todas las películas de Garrel los adultos sufren la realidad de sus rutinas, del paso del tiempo. Y además son incapaces de hacerse cargo de la vida por la que optaron en un tiempo pretérito. En el malecón de la ciudad Paul conoce a una mujer. Al igual que él, ella posee familia e hijos y ha sentido la necesidad de apartarse de ellos momentáneamente. Cádiz aflora como un paraíso perdido de la comunicación, en el que los personajes anhelan llegar a reconducir las fluctuaciones sentimentales a través de la palabra. Pero al final vuelven a estar solos, mirando melancólicamente hacia el mar.

Este sur me asusta por su peligrosa cercanía con la introspección, con el abandono. Como los que devienen en la aventura -a la manera de Sin techo ni ley (Agnès Varda, 1985)- de la protagonista de Nothing Personal (Urszula Antoniak, 2009) que, tendida sobre una cama, con la mirada perdida en un motel cualquiera de Andalucía, escucha a través de una ventana un profundo lamento flamenco. Su postura trae a mi memoria El reportero (Professione: reporter, Michelangelo Antonioni, 1974). Jack Nicholson cambia su vida como periodista por la de un traficante de armas en medio de un desierto africano. Pero después de pasar por Barcelona, San Fernando y Osuna, realmente no ha cambiado nada en su vida. Destruido, fracasado, impávido ante su triste realidad, se deja morir sobre la cama del hotel “La gloria” dando lugar a una de las escenas más famosas de la Historia del Cine.

Esa imagen me hace sentir un poco más incómodo todavía porque me doy cuenta de que sobre esta aproximación al sur planea la sombría presencia de la muerte. Entonces me acuerdo de Isra, el simpático chaval de La leyenda del tiempo(Isaki Lacuesta, 2006) y de la firmeza con la que reniega de toda la tradición cultural de su pueblo tras la muerte de su padre. Y de cómo su voz, o mejor dicho, una voz como la suya, o como la de Camarón, impulsa a Makiko a viajar desde Japón hasta San Fernando, Cádiz. En ese lugar se topa tempranamente con la desilusión: todo allí es falso, un souvenir. Lo que la fascinaba a través de las imágenes de un televisor aparece ahora ante sus ojos como una naturaleza muerta, un tiempo embalsamado. Isra y Makiko son dos personajes que nunca llegan a conocerse, pero que involuntariamente -y gracias a las dos partes en que se divide La leyenda del tiempo– dialogan de una manera similar a la Víctor y su amigo Minke al comienzo de La vida sublime: poniendo de manifiesto el choque entre una mentalidad europea paralizada entre la imaginación y la razón, y otra asiática que, “como el agua”, es capaz introducirse en el curso del tiempo desde la mutabilidad del individuo.

Esta mutabilidad ha sido asumida ampliamente por la imagen de nuestro tiempo, aunque mucho antes, en 1952, Edgar Neville había rastreado las relaciones y contradicciones norte-sur fijando su mirada en los diferentes palos del flamenco, escrutando minuciosamente los gestos del cante y del baile que lo hacen grande. Hablamos de Duende y misterio del flamenco, el mejor “documental” rodado en nuestro país, ya que en el registro diáfano de la aparente simpleza de un zapateado o unos verdiales se hace auténticamente presente el valor de una de las preguntas que obsesiona a nuestro tiempo: ¿Qué puede un cuerpo? Es decir, cómo se puede llegar a expresar plenamente. A la sobriedad del norte, a sus gestos un tanto fríos, agarrotados, se opone la espontaneidad de los del sur, su calidez y su desagarro. Pero en realidad son lo mismo: imágenes del pasado que sobreviven en el tiempo con cada movimiento. Como las del toreo. Memorias espectrales, pesadillas en suspenso, que han intentado redimirse retratándolas y colgándolas en las paredes de las cantinas de cualquier barrio, conformando una especie de “Atlas Mnemosyne” que, sin duda, hubiera fascinado a Aby Warburg.

GÉNOVA // “Lo que queda por delante es una historia imposible”

En un momento de La bocca del lupo su protagonista entra en un museo cuyas paredes están tan saturadas de cuadros como las de la cantina gaditana en la que Víctor cuelga la foto de su abuelo. Estamos en Génova, en un lugar no tal al sur como Cádiz, pero un sur para Enzo, que sale de la cárcel y se reencuentra con Mary, un travesti que nos narra algunos momentos decisivos de su vida, incluido aquel en el que se enamoraron. Como si el filme fuese ese museo, Pietro Marcello reconstruye la ciudad de Génova con retazos de otras memorias públicas o privadas, de películas amateurs, de fotografías, de sonidos, o de cualquier otro recurso audiovisual. Materias primas para la arqueología de la memoria de una ciudad. Se trata de darle cuerpo, de poner “en forma” tanto la vida de Enzo como la del espacio al que regresa. Porque ha estado muchos años fuera, ausente. En la operación no queda ni rastro de esa redención que pretendía alcanzar Michael Witterbotton en Génova (2008), llevando allí a una familia inglesa para exorcizar el fantasma de la madre, recién fallecida en un accidente de tráfico. Aquí, en cambio, se trata de asumir ese fantasma intentando, precisamente, volver a casa.

Enzo nació en Sicilia, una isla situada en el verdadero sur de Italia, donde –si nos atenemos a lo que los Straub exponen enSicilia! (1999)- volver a casa es siempre un verdadero fracaso. La isla no se caracteriza por su riqueza y son pocos los jóvenes que no deciden emigrar a las ciudades del norte en busca de trabajo. Pero las cosas no siempre salen bien y toca regresar a casa cargando con las ilusiones perdidas, con los pedazos de lo que queda de felicidad dentro de los puños cerrados. Es entonces cuando, en el regreso, emergen las preguntas alrededor de la tierra, de un mal que parece endémico, de una maldición telúrica que impide contar la verdad de lo que ha pasado a muchos kilómetros de distancia. Antes del recuentro con su madre, el protagonista de Sicilia!, cual hijo prodigo, escarba estas ideas en cada una de las conversaciones que mantiene en el tren que le lleva de regreso a casa. Así que comienzo a pensar que el sur cinematográfico es la puesta en evidencia de la dificultad de todo un arte de escapar a su propia condición: volver al momento original, regresar una y otra vez a un instante fundacional, tan determinante como el nacimiento del amor o la emancipación. Porque la lógica de la reproductibilidad técnica del cine le condena a volver, a rememorar, el instante en que fue registrado lo que se hace visible sobre una pantalla.

En aquel momento pensaba que el famoso aforismo “We can`t go home again”, acuñado por Nicholas Ray, debía entenderse como una liberación y no como un lamento. Aunque, por supuesto, no lo tenía nada claro.

LISBOA // “La mente toma de las percepciones materiales lo que deviene en su alimento y luego lo devuelve en forma de movimiento en el que ha impreso su libertad”

Estaba espeso, no lograba sacar nada en claro de mi recorrido imaginario. Pero las dudas, al contrario de lo esperado, propiciaron que las imágenes dejaran de fluir en mi memoria. Aunque la obsesión no había desaparecido, me sentía a gusto, liberado. Por fin podía sentarme en el sofá de mi casa a ver tranquilamente las películas que me habían enviado, finalmente, mis amigos. Todo marchaba bien. Hasta que recibí el mail de mi amigo Pablo, más conocido como Dahlmann, pidiéndome un poco de ayuda.

Efectivamente no tenía nada que hacer y me apetecía conocer, aunque fuera sucintamente, Lisboa. Gran parte de los esfuerzos los volqué en encontrar el parque de Vai e Vem (2003) en que João Cesar Monteiro recapitula su vida. Sentado en un banco bajo el mítico cedro que preside la Praça do Principe Real, pensaba en por qué Raul Ruiz en Misterios de Lisboa (2010) huye de la representación directa de los lugares más típicos de la ciudad. Entonces recordé que el director chileno exiliado en Francia rodó, muy cerca de allí, Le territorie (1981) y que durante el rodaje pasó por serios problemas financieros. Su amigo Win Wenders resolvió gran parte de sus complicaciones porque le llevó toda la película virgen que necesitaba para terminar el trabajo. Y además, aprovechando la coyuntura, se apropió de parte del equipo de la película para rodar El estado de las cosas (Der Stand der Dinge, 1982). El film del “amigo americano” recoge la peripecia y toma como punto de partida el rodaje de una película de ciencia ficción (Los supervivientes) que no se puede llevar a “buen puerto” porque el productor ha desaparecido dejando tirado a todo el equipo.

Más que la ingente cantidad de reflexiones alrededor del cine, la vida y el choque de ambas que el alumno aventajado de Nicholas Ray pone en escena, me interesa el hecho de que, en 1994, regresara al mismo lugar para trabajar en Lisbon story, después de que el ayuntamiento lisboeta y Paulo Branco le ofrecieran la oportunidad de rodar un documental que conmemorara la Capitalidad Cultural Europea de la ciudad. Pero Wenders rodó una historia: la de un sonidista que acude a la misiva de un amigo director de cine que necesita que alguien sonorice las imágenes puras que anda registrado por allí. El viaje desde Alemania, que tiene mucho de aventura cómica, lo realiza en un destartalado Citroën. Mientras avanza por las carreteras europeas escuchamos diferentes sonidos mientras vemos una Europa unificada por el paisaje.

Wenders rompe con su característico desplazamiento de este a oeste (o viceversa) sobre el que habitualmente había estudiado el combate entre los dos grandes polos cinematográficos. Aquella vez acudió al sur, pero a un sur conocido, en el que ya estuvo doce años antes. En principio, ese pequeño fragmento de un viaje que apenas dura unos minutos en el metraje podría haber sido obviado. Pero el gesto es relevante porque rompe con la reescritura europea del desplazamiento mítico del héroe que obsesionó a una gran cantidad de cineastas modernos. El paisaje aparecía como algo sublime, una instancia en la que se había delegado la tarea de expresar tanto los sentimientos como los estados de un alma. Ir hacia este nuevo sur, que paradójicamente corresponde con el punto más occidental de Europa, se alzaba como un gesto que pretendía resquebrajar ese espejo irrompible en que habían devenido todos los sentimientos proyectados.

Otro cineasta (hoy olvidado) de la modernidad como Alain Tanner acudió también a Lisboa en dos ocasiones. En 1983, con En la ciudad blanca (Dans la ville blanche), para seguir los pasos de un escritor disfrazado de marinero que viaja de puerto en puerto porque no encuentra una motivación para regresar a su hogar en Suiza. Y en 1998 regresó a la ciudad con Réquiem, para acompañar a un hombre que persigue los fantasmas de Pessoa por algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Evidentemente este argumento era la excusa perfecta para rastrear los fantasmas del propio Tanner, nacidos en su primera visita. En el trasfondo de ambas películas, al igual que en las de Wenders, subyace el intento de parar esa errancia melancólica y ensimismada que caracteriza al individuo cinematográfico de la década de los 70, 80 y 90. Sus cámaras aparecían agotadas por los infinitos desplazamientos que habían protagonizado a lo largo y ancho del mundo. No cabe duda de que querían detenerse a toda costa, filmar el movimiento desde el plano fijo, desde un cierto tipo de serenidad que no habían podido alcanzar anteriormente. Por lo tanto no debería verse como una anécdota el hecho de que sus filmografías abandonen casi definitivamente la road-movie existencial después de pasar por segunda vez por Lisboa.

EL SUR // “Todo movimiento sobre una superficie plana que no es dictado por una necesidad física da como resultado una afirmación espacial de uno mismo”

Salí de la ciudad blanca de noche y me iba fijando en el extraño paisaje que conformaban las luces de los pueblos que iba dejando a los lados de la carretera. Cuando llevaba casi una hora conduciendo en silencio sentí la necesidad de escuchar un poco de música. Miré en la guantera y encontré un estuche con diez cedés y un ejemplar de El libro del desasosiego de Fernando Pessoa. Abrí el estuche desesperadamente y cogí el primero de los discos mientras pensaba que podría reutilizar el sobre que había guardado hacía tiempo si tenía que devolver el libro a Dahlmann. Comenzó a sonar este tema que no había oído antes:

Lo escuche por lo menos cincuenta veces. Todo aquel que haya conducido durante largas horas sabe lo que cuesta encontrar el tema perfecto para cada carretera, para cada hora del día, para cada estado de ánimo. Mi mirada, con su ayuda, comenzó a transformar esos puntos luminosos percibidos desde el horizonte en otra cosa bien distinta: en barcos. No me preguntéis por qué, pero creía estar ubicado en un embarcadero viendo cómo se acercaba, desde lo más profundo del océano, uno de esos enormes cruceros. Entonces caí en la cuenta de que casi todas las ciudades en las que se había detenido mi viaje estaban situadas a la orilla del mar o, en su defecto, de un río. Y en casi todas ellas el puerto jugaba un papel determinante, tanto estético como narrativo. A lo mejor el sur era una cuestión de límites, de poder llegar a encontrar un lugar desde el que dominar el tránsito entre territorios emocionales y racionales. El mar es el paradigma de esa frontera difusa. Allí donde se confunde con la tierra, la marea puede devolverte a la orilla o engullirte y trasportarte a otra parte tan lejana como desconocida. Efectivamente en él no hay ningún camino marcado, ninguna huella, es pura superficie que se regenera constantemente. Como una “imagen moderna”.

Estaba amaneciendo, sentía hambre y paré a desayunar. Me llevé el libro para ojearlo. Mientras mojaba media docena de churros en un buen café con leche, pasaba hojas sin prestar mucha atención. Solo leía fragmentos sugeridos furtivamente por alguna palabra hasta que me topé con varias líneas cuidadosamente subrayadas. Pasé rápidamente las demás páginas buscando una posible asociación, pero no encontré ninguna más: “¿Viajar? Para viajar basta con existir […] Si imagino, veo. ¿Qué más hago si viajo? Sólo la debilidad extrema de la imaginación justifica que haya que desplazarse para sentir […] Los viajes son los viajeros. Lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos.”

Con los churros a buen recaudo volví al coche y miré el mapa para calcular cuántos kilómetros me quedaban de viaje. Pero me iban a quedar algunos más: ¡Me encontraba parado muy cerca del desvío de una carretera comarcal que me podía llevar directamente a Adalia! Sinceramente, aunque lo había dejado escrito, nunca pensé en visitar aquel pueblo. Pero dadas las circunstancias, había que aprovecharlas. Arranqué y enfilé la carretera de doble sentido que serpenteaba entre mares de espigas recién nacidas y cerros de escasa altitud. A medida que me acercaba al pueblo que lleva por nombre mi apellido, la claridad del amanecer se fue difuminando gracias a las nubes de una primaveral tormenta matutina. Llovió intensamente durante un par de minutos y, justo cuando paró el aguacero, el coche dijo basta en el stop de Torrelobatón, un pueblo situado a muy poca distancia de Adalia. Llamé a la grúa, pero no podían acudir en mi ayuda porque debía avisarles el titular del seguro. Traté de contactar con Dahlmann, pero su móvil estaba apagado. Recordé entonces que en ese mismo momento comenzaba uno de sus exámenes más duros y tenía todavía para cuatro horas.

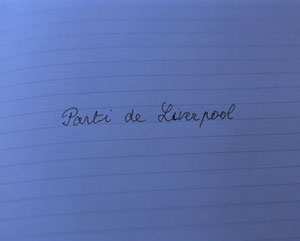

Decidido a no perder ese tiempo caminé – entre campos de cereal que mi retina no había visto antes, pero que en absoluto me resultaban extraños- la escasa distancia que me quedaba hasta llegar a Adalia. Entonces traté de recordar aquella conversación de Film Socialisme (Jean-Luc Godard, 2010) en que una chica habla de comparar lo incomparable. Pero no pude y retomé las ideas en torno al mar y los puertos. Me acordé de Farrel y se me ocurrió que, quizás, para entenderLiverpool (Lisandro Alonso, 2008) sería más conveniente pensar de dónde viene el protagonista que esforzarse en conocer las razones por las que regresa y vuelve a irse del sur al que nos conduce su periplo. De repente, unas imágenes centellearon fugazmente:

El que partió de Liverpool

(Sonido en off: Sirena de un barco)

Creo que las había visto en JLG/JLG – autoportrait de décembre (1994), aunque no estaba seguro. Así que volví rápidamente a otro Godard que recordaba muy bien, concretamente a ese intertítulo de Film Socialisme que nos informa de que el padre de los Martin se ha exiliado en una casa del sur. Pero no pensé en aquel sur porque me distraje con su presencia física, la cual me recordaba enormemente a la de Michael Subor. Así que, irremediablemente, vino a mi memoria L`Intrus (Claire Denis, 2004) En ese momento entraba, por fin, en Adalia. Había llegado a mi sur, pero lo había hecho desde otro sur más lejano. Así que, más bien, debería decir que había encontrado mi norte. Volvía a salir el sol.

Caminé por las calles del pueblo pensando en Michael Subor, en cómo pretende compensar su degradación física con el relato imaginario del hijo que anda buscando para suplantar a otro que, quizás, nunca llegó a tener. De Francia a la Polinesia apuntala su cuerpo enfermo con un “cuerpo de imágenes” evocadas por cada uno de los lugares que atraviesa, hasta llegar a ese sur de la literatura de viajes, de los piratas, de los aventureros, de Gauguin, de los conquistadores. Un paraíso perdido al que originariamente se otorgó la capacidad de explicar, organizar o dar refugio a la dureza de la vida a golpe ficción. Basta con recordar dónde debía finalizar el relato de El Sur (1983) si Víctor Erice hubiera podido rodar todo lo que tenía pensado. Pero ese sur imaginario que coincidía con un sur geográfico ha desaparecido. O, por lo menos, el punto de vista que adecuaba las miles de islas repartidas en diferentes zonas del hemisferio sur a cada uno de los imaginarios artísticos. El Dios de la ficción ha muerto, no hay comparación posible, no existe el contraplano.

Si no pueden ser referenciados, ni comparados, ni catalogados, los imaginarios tampoco pueden operar en el orden de lo visible. Pero aún así golpean, dejan huellas, marcas, y poseen la capacidad de organizan la carne. Golpean a unos cuerpos que han asumido su ruina portando sobre sí mismos un “doble ridículo”, como un atlas de memoria encarnado. Entonces, lo que queda del sur cinematográfico debe imponerse introduciendo la disyunción en lo sublimado, para que la imaginación trabaje a partir de lo que no puede pensar, liberando al cuerpo de su maldición. En 1981 Johan Van der Keuken daba alguna pista con Hacia el sur (De Weg naar zet Zuiden). Su “documentira” avanza deteniéndose en diferentes pueblos y ciudades europeas y recoge el testimonio de una serie de personas que han asumido como propio un espacio. No pretenden moverse nunca de él. El director holandés atraviesa estos espacios hasta llegar a El Cairo, lugar donde libera a la película de su “falso” trabajo antropológico. Sus imágenes prescinden del tema e improvisan libremente sobre el terreno: pierden el norte colocándonos en el curso del tiempo. La homogeneidad del plano se rompe en miles de fragmentos, de imágenes a la deriva, que lejos de perder su fuerza, cobran una nueva potencia que nos conduce hacia esa frontera donde es posible contactar con lo real. Aunque jamás pueda ser alcanzado.

EPÍLOGO // “Uno sólo puede comparar lo que es incomparable con lo incomparable”

Estoy en mi casa, sentado delante del ordenador. En este mismo momento termino de escribir la historia con que pretendía detener el vaivén entre imágenes que provocaba mi malestar corporal. Lo he logrado, pero lamentablemente todavía no he conseguido conocer las razones por las que deseaba ir a Adalia. O mejor dicho, las razones por las que adorné un texto con ese falso deseo. Así que me digo: “Bueno, que me ayuden ellos”. Tengo preparada una edición limitada de dos deuvedés con un pequeño documental sobre las tres horas que pasé allí hasta que vino a recogerme la grúa: ricardoada@hotmail.com.

*Todas las citas que acompañan a los distintos epígrafes están tomadas de Film Socialisme (Jean-Luc Godard, 2010).