A la domesticación por la imagen: cine-ciervo

They shoot deers, don’t they?

«To shoot a deer after Vietnam, is barbaric»

(Tweet apócrifo de Noam Chomsky)

Todavía no he encontrado una explicación concluyente que me haga comprender el arraigo afectivo ante la muerte de un animal salvaje. Ni siquiera en la psicología evolucionista. Resulta sorprendente por dos motivos íntimamente relacionados: primero, la domesticación sistemática de los animales es un fenómeno novísimo; segundo, durante el periodo evolutivo precedente, el animal salvaje fue enemigo y sustento. Su caza despertaba ciertos sentimientos en nuestros antepasados más recientes, pero nunca fueron impedimento para el estómago. Aunque esa capacidad primaria para la empatía y el rito pudiera convertirse en el fundamento sobre el que encauzar las ventajas de dicha domesticación. Estando las emociones sometidas al instinto de cada especie, el ser humano debe incorporar otras variables sin perder de vista ese punto de partida.

De esta forma, la principal hipótesis para comprender la creciente sensibilidad frente a la muerte animal es el arte. Apartada y hasta borrada del imaginario en favor de un consumo ciego y amable, la domesticación cede espacio a la representación artística. Esto es, la enorme y a menudo olvidada funcionalidad biológica de la estética. El arte ha caminado siempre entre la causa y el efecto. Ser cada vez más inteligentes nos condujo a fabricar arte y este, a su vez, refundó el proyecto de nuestra inteligencia. Tanto la producción como el consumo de arte —lejos de misticismos— vinieron a satisfacer nuevas y urgentes necesidades de nuestra evolución cognitiva. El arte y las narraciones —tanto como la ley, la agricultura y la domesticación— son los vehículos decisivos del formidable desarrollo cultural del neolítico a esta parte.

Sedentarios y urbanitas por milenios, el arte ha matizado —que no se entienda este matiz como un nuevo barniz de la Teoría de la capa— un aparato emocional innato y profundamente primitivo. Se ha encargado de seguir domesticando a los animales, de despojarlos de su condición salvaje o de convertirla en espectáculo, de dibujar un gran zoo sentimental. La relación entre ambos siempre ha sido de fascinación y dependencia, y ahora queda establecida mediante un cuadro, no un corral. Así, el arte nos ha llevado a subestimar las señales de peligro que nos permitieron sobrevivir a lo largo del pleistoceno. Nos ha hecho más inteligentes y sensibles, pero quizá más vulnerables. Es decir, se ha producido la remodelación del cerebro desde su condición primigenia de máquina de supervivencia a máquina de placer. Nos ha dotado de un conocimiento superior y paralelo, que no siempre verdadero, de la realidad. Nos gustaría tener un hipopótamo en la bañera y un oso en el balcón.

Ya sea en las rocas, uniendo estrellas, esculpiendo mármol o filmando una película, tres aspectos esenciales rigen la iconografía animal: belleza, sacralidad y enseñanza. Elementos que conectan arte y moral. El relato de la muerte de un animal, además, es una alternativa a la banalización de la muerte humana. Más por contraste que por analogía, descubrimos la muerte en otras especies. La muerte, pero también sus escalones precedentes: el castigo, la enfermedad, la mutilación, la tortura, el abandono, etc. La muerte del animal siempre denota credibilidad, pérfida huella estética de la dualidad ficción/documental.

Cuando el discurso se agota, cuando corre el peligro de sermonear o de resultar cursi, da la bienvenida a un animal. La cadena del lenguaje se encarga del resto. Testaferro polisémico, el animal recibe nuestros males de manera vicaria. Aunque, al mismo tiempo y como elemento puramente diegético, puede generar distancia y dificultar la identificación. Lo obvio y lo obtuso: metáfora cristalina, imagen insondable. En este último supuesto, el animal ha desbancado al monolito de 2001: Una odisea del espacio (2001: A Space Odyssey,Stanley Kubrick, 1968) como principal generador de interpretaciones extravagantes.

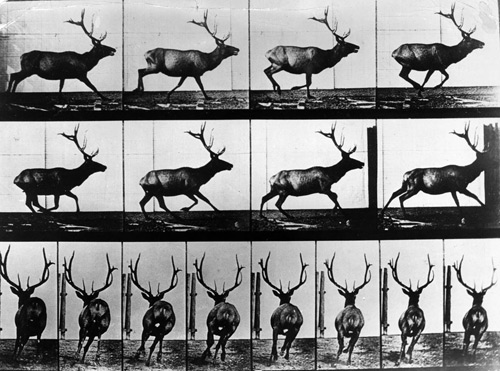

De Altamira y Lascaux a Muybridge y Cimino, de Gala Placidia a Disneyland, de los Brueghel y los Cranach a Courbet y Marc, de los salmos y las fábulas a Ovidio y Boccaccio. Los cérvidos siempre han estado ahí. Imposible que faltaran a la cita en los cuadros de Komar y Melamid. Espectadores privilegiados de la historia del arte y de la literatura. Abrevándose en una esquina, ajenos en la forma —que no en el sentido— al bullicio de los grandes acontecimientos. En el caso del cine, el plano-ciervo se ha convertido en digno heredero de la emblemática renacentista. Un híbrido entre técnica y semántica, que debería ser estudiado con la misma atención que la escala del plano o el rácord. ¿Quién puede matar a un ciervo sin sufrir las consecuencias?

Esquivo y elegante, inocente y benéfico. Bestia sagrada, vital, encarnación de espíritus y leyendas. Rey del bosque.

© Roberto Amaba